A Story about my Uncle

Tuesday, 29. August 2017

A Story about my Uncle ist ein 3D-Plattformer. Die Spielfigur bekommt am Anfang einen magischen Greifhaken, mit dem er sich durch die Luft katapultieren kann. Mittels dieser Mechanik, späteren Upgrades und weiten Sprüngen geht es Stück für Stück durch die Levels. Der Trailer zeigt das gut:

Ich kaufte das Spiel, weil es im Sonderangebot war als ich gerade Valley beendet hatte. Ich wollte gern ein weiteres Spiel in der Richtung spielen. Und da ich irgendwann mal ein Video oder einen Artikel über diese Onkelgeschichte gelesen hatte (wobei ich das jetzt nicht mehr finde) wusste ich, dass es ein interessantes Spiel ist.

Tatsächlich hat es auch eine interessante Entwicklungsgeschichte. Als Spiel aber ist es problematisch, und deutlich schlechter gerade als Valley. Es ist zu kurz und zu schwer - letzteres gerade am Anfang, während es am Ende wieder leichter wird. Die Grafik sieht manchmal hübsch aus, dann wieder richtig schlecht, besonders die Dörfer und Bewohner. Die Geschichte ist kindisch, aber für ein Kinderspiel halte ich es für zu schwierig.

Als günstiges Indiespiel und weil es gut unter Linux läuft würde ich es trotzdem fast empfehlen, weil die Kernmechanik interessant ist. Aber es darf nicht viel kosten, man muss das Genre mögen und gerade wirklich keine bessere Alternative zur Hand haben.

Valley

Monday, 28. August 2017

Valley ist ein Action-Adventure, das dem Spieler viel Bewegungsfreiheit gibt.

Der Protagonist findet in einem abgelegenem Gebiet ein Exoskelett. Dieser LEAF-Suit gibt dem Spieler mächtige Fähigkeiten: Er kann schneller rennen, unbegrenzt tief fallen, sehr weit springen. Und Tieren wie Bäumen die Lebensenergie entziehen oder geben. Im Laufe des Spiels kommen weitere Upgrades hinzu, wie das Laufen über Wasser oder das Festhaken und Hochziehen an in den Levels montierten Vorrichtungen.

So kann die Landschaft erforscht werden, in linearen Levels, wobei eine Hintergrundgeschichte erzählt wird. Die werde ich nicht weiter spoilern, nur so viel: Es geht um eine alternative Geschichte und in der Gegend verteilte Energiekugeln, die dem Anzug seine Fähigkeiten geben.

Es ist ein nettes Spiel. In der Egoperspektive zu rennen und durch die Lüfte zu gleiten funktionierte erstaunlich gut und macht jede Menge Spaß. Mit Schildern und den Energiekugeln wird der Weg gezeigt, man verläuft sich nicht zu oft und kann doch einiges nebenher entdecken. Die Geschichte ist nicht zu originell, aber auch nicht verkehrt und baut ein bisschen Spannung auf. Valley ist nicht wirklich lang, aber es war auch nicht teuer.

Das Spiel funktionierte gut unter Linux mit dem freien Mesa-Treiber, und die Grafik ist dabei auch richtig nett. Allerdings konnte ich es nicht durch Steam starten, dann blieb der Sound aus. Ich musste nach ~./local/share/Steam/steamapps/common/Valley navigieren und dort ./Valley.x86_64 starten. Dann aber lief es einwandfrei.

Linktipp: Der lange Weg nach Charlottesville

Sunday, 27. August 2017

Wir müssen an diesem Moment kurz verweilen. Der geneigte Leser mag hier mit einem überlegenen Lächeln den Kopf schütteln und mich der gnadenlosen Hyperbel bezichtigen, eines Übertreibens aus parteiischen Motiven. Ich möchte daher meine Argumentation kurz darlegen. In einer Demokratie ist eine eherne Grundregel, dass die Opposition eine "loyale Opposition" zu sein hat. Wann immer dies nicht der Fall ist - in Weimar etwa - bricht der demokratische Prozess zusammen. Das Ziel der Opposition muss stets sein, die Regierung zu ersetzen. Aber sie muss dies konstruktiv tun, und sie kann sich ihrer Funktion (und eine Funktion hat sie!) im Regierungshandeln nicht entziehen. Mit ihrer Entscheidung, Obama komme was wolle zu blockieren, selbst wenn es um die Zukunft der USA ging, hörten die Republicans auf, eine demokratische Partei zu sein.

Stefan Sasse (früher der Oeffinger Freidenker) erklärt den Rechtsruck der US-Republikaner. Zitat aus dem vierten Teil.

Portier bald mit besserer Unterstützung für private Email-Domains

Friday, 25. August 2017

Die Entwicklung von Portier hat wieder Fahrt aufgenommen, nachdem das Projekt eine Weile einfach vor sich hin lief. Und die anstehenden neuen Funktionen sind richtig nett.

Portier funktioniert ja mit jeder Email-Adresse. Um sich einzuloggen gibt der Webseitenbesucher seine Emailadresse an, die Seite leitet sie an Portier weiter, und Portier authentifiziert sie dann. Ich nutze das bereits auf Pipes (einfach mal in den Editor gehen und speichern). Aber Portier hatte eine Sonderbehandlung für Gmail: Nutzer von Gmail müssen nicht in ihre Emails schauen, sondern loggen sich einfach mit ihrem Account ein. Und da die meisten Nutzer sowieso bei Google eingeloggt sind geht das oft sogar automatisch.

Mit dem neuen Code, heute gemerged, geht das auch mit anderen Email-Adressen. Der Mailbetreiber muss nur eine Webfinger-Datei ausliefern, dort auf einen Identity Provider (IdP) verweisen, der dann dem Nutzer eine Loginseite anzeigen kann. Und diesen Login natürlich ebenfalls langfristig speichern könnte.

Idealziel davon ist natürlich, dass große Webmailanbieter für ihre Nutzer solche IdPs bereitstellen und so die Nutzung von Portier komfortabler machen.

Neue Spieleshow Hauptmenü

Sunday, 20. August 2017

Gamersglobal testet mit Hauptmenü ein neues Format aus. Im Magazinstil erzählen Jörg Langer und sein Team über aktuelle Geschehnisse in der Spielewelt, präsentieren Meinungen und Hintergrundinformationen. Ich fand besonders die Ausschnitte aus dem Interview mit dem Vertreter von Deck 13 interessant, denn Jörg hatte vorher ein Let's Play deren Spiel The Surge durchgezogen und sich teils bitterlich über Designfehler beklagt. Da ist die andere Seite eine interessante Perspektive.

Schaut euch doch das Video mal an:

IceWM wird weiterentwickelt

Thursday, 17. August 2017

Mein bevorzugter Fenstermanager ist IceWM. Das ist ein klassischer Fenstermanager, stark beeinflusst von Windows 95, aber auch mit vielen typischen Linux-Elementen. Ich mag IceWM; zum einen bin ich ich an ihn gewöhnt, außerdem ist er ziemlich konfigurierbar. Er ist nicht komplett skriptbar wie ein paar der modernen Fenstermanager, aber man kann alles mir wichtige einstellen - vom Mausfokus über den voreingestellten virtuellen Desktop eines Programms, und auch die Taskbar ist deaktivierbar (und bei mir durch simdock ersetzt).

Nun war die Entwicklung des Programms allerdings eingeschlafen, schon vor vielen Jahren. Auf meine Bugreports bekam ich nie auch nur eine Antwort. Nun aber bemerkte ich plötzlich Änderungen, nämlich Icons im Programmmenü. Und tatsächlich: IceWM wurde geforkt, und das neue Projekt ist aktiv dabei, den Fernstermanager weiterzuentwickeln. Und sie antworten auf Bugreports. Ich bin hocherfreut.

Nun sind nicht alle der Neuerungen gelungen, die Icons im Programmmenü beispielsweise sind hässlich. Aber sie sind auch eine gute Idee. Ich bin zuversichtlich, dass das Projekt eine gute Richtung finden wird. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, IceWM anzutesten, und ein noch besserer um in seine Entwicklung einzusteigen.

Über Diskriminierung und Google-Memos

Tuesday, 8. August 2017

In der US-Techszene wird gerade eine erhitzte Debatte geführt. Auslöser ist ein Memo eines Google-Mitarbeiters. In diesem wendet er sich gegen einige Gleichstellungsmaßnahmen, die das Unternehmen einführt - z.B. Mentorprogramme nur für Minderheiten und verpflichtendes Mikro-Aggressionstraining.

Die Reaktion fällt aus, als hätte da ein Frauenhasser gesprochen. Stringent wird es als Anti-Diversität bezeichnet, was nicht stimmt. Aber um das zu beurteilen sollte man das Memo selbst lesen, zumindest teilweise. Es ist vollständig online: Google’s Ideological Echo Chamber.

Woher kommt diese Falschdarstellung? Was wir hier sehen ist ein Kampf um Diskriminierung und Sexismus:

- Um die Schlechterstellung von Minderheiten zu beenden, wollen vermeintlich progressive Diskriminieren. Es sei positive Diskriminierung und etwas gutes, wenn es gegen weiße Männer geht.

- Vermischt ist das ganze mit einem Kampf um Gender-Theorie. Dort gibt es die Extrem-Position, dass es zwischen Mann und Frau keine Unterschiede gibt. Diese Extremposition gewann gerade in den USA, in Politik und an den Universitäten, in den letzten Jahren an Einfluss, ohne dass entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse dahinterstehen. Aber auch an deutschen Universitäten finden sich Vertreter.

- Und ja: Das ist Political Correctness. Ich sehe darin selten ein Problem, aber hier ist ein gutes Beispiel zu sehen, wo wirklich etwas verdammt wird, weil es nicht 100% den vorgegebenen Sprechweisen folgt.

Im Hinblick auf den zweiten Punkt empfehle ich dieses Video:

Pinker ist dem Sexismus unverdächtig, seine Kritik an der Extremposition ist ernstzunehmen. Die Relevanz kommt von der Argumentation, Diskrimierung über nicht bestehende biologische Unterschiede, aber konstatierte soziale Schlechterstellung zu rechtfertigen.

Als linker wende ich mich gegen Diskriminierung, wo immer ich sie sehe. Diskriminierung als positiv zu bezeichnen macht sie nicht zu etwas gutem, es ist schlicht und ergreifend Neusprech. Zudem ist die US-Medienreaktion auf das Memo erschreckend. Da sind ein paar Aussagen drin, die bedenklich sind - eine marxistische Verschwörung anzunehmen ist gar absurd. Aber die Intention des Memos ist positiv, und seine Grundaussage ist die, Unterschiede zu akzeptieren, nicht-diskriminierende Wege zu finden um soziale Schlechterstellung zu verringern, und offene Diskussionen ohne einen Hassmob zu führen. Daraus dann das Bild einer sexistischen Hassschrift zu zeichnen, die Frauen jegliche Kompetenz abspricht, ist selbst-entlarvend.

Und um das klar zu sagen: Selbstverständlich gibt es biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und es wäre sehr sehr überraschend, wenn sich diese nicht auch auf geistige Kapazitäten auswirken. Das heißt nicht, dass Frauen dümmer sind. Das heißt nichtmal, dass ich davon überzeugt bin, dass mathematische Fähigkeiten bei Männern im Durchschnitt besser sind. Das weiß ich schlicht nicht, und ich glaube, wir als Gesellschaft können das kaum wissen. Um solche Detailfragen zu klären sind die sozialen Einflüsse dann doch zu groß, selbst wenn es wissenschaftliche Indizien gibt (auf welchem Level, darauf geht auch das Pinker-Video von oben ein). Aber: Biologische Unterschiede sind anzunehmen, und das zu tun ist nicht automatisch etwas schlechtes. Es kann negativ werden, wenn sie zur Unterdrückung benutzt werden ("Die kann das doch gar nicht können"). Aber das ist kein Automatismus, und auch im Googler-Memo wird das nicht gemacht.

Aber lest es am besten selbst, und lasst euch nicht vor einen Karren spannen, unter dessen modernen Anstrich ein ganz fahler Geruch hervorweht.

Update: Google hat den Autor des Memos gefeuert. Shame on you, Google.

Nachtrag: Aus dem Memo:

I hope it’s clear that I'm not saying that diversity is bad, that Google or society is 100% fair, that we shouldn't try to correct for existing biases, or that minorities have the same experience of those in the majority. My larger point is that we have an intolerance for ideas and evidence that don’t fit a certain ideology.

I’m also not saying that we should restrict people to certain gender roles; I’m advocating for quite the opposite: treat people as individuals, not as just another member of their group (tribalism).

Jemanden zu feuern, der die Verletzung dieser Werte im Unternehmen feststellt, ist hochproblematisch. Ich hoffe, er kann klagen und verdient Millionen. Und klar ist: Google hat ein Werteproblem.

Halcyon 6: Starbase Commander

Monday, 7. August 2017

Nach dem großen wieder ein kleineres Spiel - aber tatsächlich ist Halcyon 6 gar nicht so klein. Es ist vielmehr eine gelungene Mischung aus Xcom und dem Rundenkampfsystem älterer Rollenspiele, wie Final Fantasy oder Lufia.

Wir bleiben im Weltraum. Du bist Kommandant einer entlegenen Alienraumstation, als die Föderation von bisher unbekannten Aliens vernichtet wird. Von der Weltraumstation aus geht es dann gegen diese in den Kampf. Aber erstmal gilt es zu entdecken, was von der Föderation übriggeblieben ist. Und wie sich die Alienvölker verhalten, die ihre Abgesandten zur Station schicken.

Die Station ist ähnlich wie die Basis in Xcom. Sie hat Räume, von denen der Großteil erst freigeschaltet werden muss - hier durch Erforschen statt Baggern. Das Erforschen übernehmen die Offiziere, die ansonsten mit auf der Station produzierten Raumschiffen ins All losgeschickt werden. Ganz nach Star Trek gibt es drei Klassen: Taktik, Wissenschaft und Ingenieure. Jeder führt ein Schiff, diese sind klassenspezifisch, eine Flotte besteht aus drei Schiffen. Auch die Gegner haben maximal nur drei. Feindlichen Flotten begegnet man auf der Weltallkarte, wenn sie nicht von selbst zur Station fliegen. Sie spawnen nämlich immer wieder aus Portalen, die nach einem gewonnenen Rundenkampf geschlossen werden können, und fliegen dann zu den verbliebenen Kolonien, die wiederum Ressourcen produzieren und zur Station schicken. Man sieht, das ist alles gut miteinander verzahnt.

Außerdem steigen die Offiziere im Level auf. Dadurch bekommen sie neue Fähigkeiten, das sind die Aktionen in den Kämpfen - zweigeteilt in Weltall- und Bodenkämpfe, die es auch gibt. Ein ausreichend hohe Stufe ist notwendig, um bessere Schiffe zu führen, für die man aber auch mehr Ressourcen und im Forschungsbaum freischaltbare größere Hangargebäude braucht.

Du schickst deine Flotten also auf der Weltkarte herum, sammelst so Erfahrung und Ressourcen, löschst die immer wieder aufflammenden Alienbrandherde, weil die Aliens sonst die ressourcenproduzierenden Kolonien zerstören. Dabei entwickelt sich eine Hauptstory, durch das Erfüllen von Hauptmissionen, wie anfangs das Schließen eines Portals. Nebenmissionen finden sich auch, entweder wirklich als Findling auf der Karte, oder weil sich eines der Alienvölker meldet und eine Aufgabe erfüllt haben will. Dafür gibt es dann Belohnungen und ein Steigern des Ansehens, bei positivem Ansehen helfen sie im Endkampf. Die Aliens sind nett gemacht, sie haben durchaus Charakter und sind etwas absurd, ohne dass es zu sehr ins Lächerliche abdriftet. Das gilt ähnlich so für die gesamte Story.

Worauf ich noch nicht eingegangen bin sind die Kämpfe. Dabei sind auch die gut gemacht. Die drei Klassen haben unterschiedliche Fähigkeiten, die unterschiedliche Statuseffekte auslösen, die dann wieder von anderen Attacken ausgenutzt werden. Beispiel: Mein Taktikoffizier hatte einen Raketenangriff, der den Antrieb lahmlegt. Mein Ingenieur beherrschte einen Rammangriff, der einen großen Schadensbonus bekommt, wenn das Angriffsziel einen solchen abgeschalteten Antrieb hat. So greifen die Attacken ineinander, es gibt zudem noch Heilung und Buffs. Solche Fähigkeiten kommen zum Teil von den Offizieren, zum anderen Teil von den Schiffen, und bei diesen können einige aus einem Sortiment ausgewählt werden. So finden sich gute Strategien. Die Bodenkämpfe funktionieren genauso, nur mit anderen und nur von den Offizieren kommenden Attacken.

Halcyon 6 hat eine pixelige 2D-Grafik, die an SNES-Spiele erinnert, aber in den Kämpfen einige Effekte auffährt. Es ist grafisch altbacken, aber charmant. Als Spiel fand ich es ebenfalls charmant, aber keinesfalls altbacken. Halcyon 6 ist eine gute Mischung vieler unterschiedlicher Elemente gelungen. Und obwohl es kompliziert zu beschreiben ist, ist es beim Spielen gut verständlich und eher zu leicht. Das wird sich mit dem am 10. August kommenden Lightspeed-Update vielleicht ändern

Er soll nicht nur das Spiel neu balancen, sondern auch viele neue Inhalte bringen. Für mich ist das eine Chance, das Spiel dann nochmal an- und ggf nochmal durchzuspielen. Spaßig genug war es beim ersten Durchgang ja.

Die Linuxversion lief einwandfrei und buglos.

Pipes entwickelt sich weiter

Wednesday, 2. August 2017

Gestern ging ein Update für Pipes online, und ich halte das für eine gute Gelegenheit hier von den letzten Änderungen zu berichten. Ich hatte da auch im Newsletter drüber geschrieben, doch mich da sehr kurz gehalten. Hier ist etwas mehr Platz.

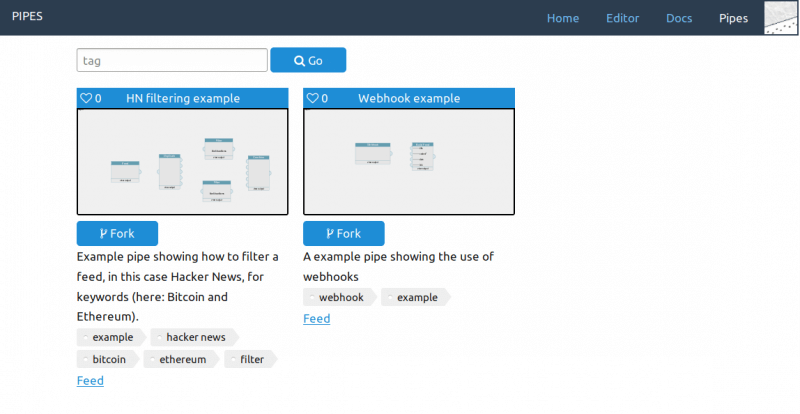

Pipes teilen

Ein großes Ziel für mich war das Teilen von Pipes. Yahoo Pipes konnte das, und ich fand die Funktion damals ziemlich cool, auch wenn ich selbst dann gar nicht viel damit anfing. Jetzt kann man auch bei Pipes fertige pipes teilen, und die freigegebenen in den eigenen Account kopieren.

Diese Beispielpipe ist von mir, jeder kann den Link aufrufen und seine eigene Kopie verändern, speichern und ausführen.

Konzept für Formate

Vor dieser neuen Funktion gab es ein völlig anderes Konzeptionsproblem: Wie soll Pipes mit anderen Formaten als XML/RSS/Atom umgehen? Für mich wurde das mit dem Webhooks-Block akut. Webhooks verschicken desöfteren JSON. Aber es wurde auch angefragt, wie man eine simple Textliste mit Pipes bearbeiten könnte.

Das durchzudesignen war nicht so ohne. Aber es gab eine Lösung. Der Downloadblock kann jetzt nur mit dem Extract-Block oder dem Feedbuilder verbunden werden. Der Webhookblock baut aus den eingegangenen POSTs direkt einen Feed. Zusammen mit drei weiteren Änderungen können so die Formate behandelt werden:

- Der Feedbuilder wurde ergänzt um die Fähigkeit, aus Textdateien Feeds zu bauen. Jede Zeile wird ein eigenes Feeditem.

- Der Extract-Block nutzt nun jeweils einen Selektor für seine drei Formate: CSS-Selektoren für HTML, Xpath für XML, und JSONPath für JSON.

- Außerdem kann der Extract-Block nun optional von

item.contentan extrahieren.

Das klingt ein bisschen kompliziert, führt aber zu einem einfachen Datenfluss. Du willst z.B. eine Textdatei bearbeiten, Zeile für Zeile eine Regexpression drüberlaufen lassen. Dann nimmt man einen Downloadblock, der sie runterlädt, gibt sie zum Feedbuilder, der daraus einen Feed bastelt. Der Feed geht dann an den Replacer-Block, der auf item.content arbeitet und so die Arbeit macht. Um am Ende wieder eine Textdatei zu bekommen und nicht RSS wird der Ausgabefeed als pipes.digital/feed/feedid.txt aufgerufen.

Oder man will etwas aus JSON extrahieren, das an den Webhookfeed-geschickt wurde. Da kannst du jetzt direkt einen Extract-Block an den Webhook-Block anschließen, ihm einen JSONPath mitgeben, und so einen neuen Feed mit den extrahierten Elementen erstellen. Die Kernidee ist, RSS-Feeds als internes Datenformat zu erhalten, aber für andere Formate klar definierte Unterstützung einzubauen.

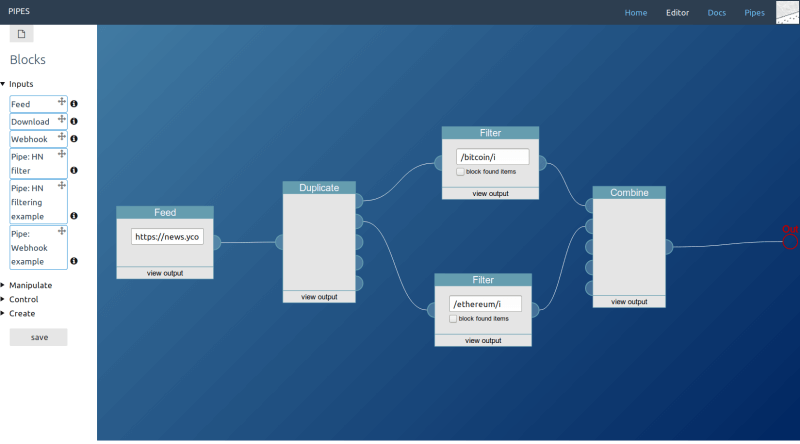

Editor und sonstige Verbesserungen

Dazu gab es eine Reihe von neuen Blocks, wie den Replace-Block. Reguläre Ausdrücke können jetzt als /regex/[flags] geschrieben werden, was insbesondere für das Flag i (case-insensitive) wichtig ist. Es gab einige Bugs zu fixen, Komfortfunktionen einzubauen, und der Editor hat ein neues Design. So sieht er jetzt aus:

Es gab Verbesserungen beim Login-Flow, und oben rechts versteckt sich hinter dem Profilavatar ein Dropdown-Menü, in das die Seite "My Pipes" gewandert ist, die Einstellungen (derzeit nur zum ändern der Emailadresse) und auch der Knopf zum Ausloggen hinzugefügt wurden.

Pipes ist weiterhin ein motivierendes Projekt. Die Seite wird - zumindest in meinen Augen - immer besser, und es gab weiterhin ordentlich Feedback. Ich hoffe das geht so weiter.