Ein bisschen anonym geht eben doch: Wie die Übermedien unnötig Panik verbreiten

Tuesday, 30. October 2018

Weil die Übermedien nicht wissen was ein Angreifermodell ist, verfallen sie in einer Analyse eines Panorama-Interviews in den Panikmodus. Ein Informant sei unzureichend geschützt worden, Panorama sei unfähig. Der Themenkomplex ist in der Nähe meiner Doktorarbeit, daher ein paar Erklärungen hierzu.

Es geht um den Cum-Ex-Skandal, ein wirklich unfassbar dreister Betrug des Kapitals, bei dem der Staat sich über Jahrzehnte willfährig ausnehmen ließ. Der Interviewte ist ein Insider und zukünftiger Kronzeuge. Dementsprechend soll er anonym bleiben: Er fürchtet seine Mittäter und Konsequenzen im Privaten. Panorama hat also sein Gesicht verborgen und seine Stimme verzerrt und ihn so vor der Kamera unkenntlich gemacht.

Die Übermedien meinen das reicht nicht:

Doch dieser Schutz ist unzureichend. Und das wissen Journalisten spätestens seit dem Frühjahr 2014. Auf der Forensiker-Tagung im Mai in Münster wurde nämlich die Methode offenbar, mit der Ermittler durch Analyse der elektrischen Netzfrequenz vermummte und verkleidete Informanten, deren Stimme verzerrt wurde, enttarnen können.

Die Aussage stimmt, und doch ist ihre Folgerung falsch. Warum ist interessant.

Die Netzfrequenzanalyse betrifft erstmal genau solche Interviewszenarios. Die Netzfrequenz ist nicht mehr stabil, ihre Abweichung wird dauernd protokolliert. Sie lässt sich auch aus Aufnahmen wie der Interviewvideoaufnahme ablesen. Wann eine solche Aufnahme gemacht wurde lässt sich damit also bestimmen, man schaut einfach nach wann die Abweichung im Video mit der protokollierten übereinstimmt. Die Uebermedien glauben man würde auch den Ort herauslesen können – ich glaube das stimmt nicht, ich bin mir aber nicht ganz sicher (für diesen Artikel ist es egal).

Wenn man aber den Aufnahmezeitpunkt hat und den Ort bestimmen kann – was ein Geheimdienst ja auch mit anderen Methoden hinkriegt – dann kann ein entsprechend ausgestatteter Akteur den Interviewten identifizieren. Er muss nur Überwachungskameras auswerten und von den paar tausend Leuten, die so wahrscheinlich gefunden werden, über ihre Profile mögliche Träger der Information herauspicken. Einer der so gefundenen ist der Informant. Ein Geheimdienst macht dann was er eben so macht, NSU-Zeugen landen in brennenden Autos, Feinde Putins werden vergiftet, es bleibt sicher immer sehr stilvoll.

Warum also haben die Übermedien nicht recht mit der Anschuldigung, warum hat Panorama hier nicht furchtbar geschlampt? Das liegt schlicht am Angreifermodell und am Schutzziel.

Der Interviewte hier muss nicht umfassend vor Geheimdiensten geschützt werden. Er ist dem System bereits bekannt, er ist ein Kronzeuge, seine Aussage wird bald öffentlich und seine Identität dann bekannt sein. Es geht nur um Schutz vor den Mittätern. Das sind seine Kollegen, seine Nachbarn vielleicht, aber es sind keine Geheimdienste. Wären die hier verwickelt wüssten sie seine Identität über seine Kronzeugenrolle sowieso schon und hätten sich schon eine passende Eliminierungsmethode ausgesucht.

Das ist also praktisch der umgekehrter Fall von "Die US-Regierung wird uns nicht mit Musketen angreifen."

Meine Nachbarn sind nett, intelligent und fähig, aber sie haben nicht die Ressourcen des BND an der Hand. Sie würden in einem solchen Fall keine Überwachungsvideos auswerten und tausende Profile anlegen, sie würden wahrscheinlich die Netzfrequenzanalye nichtmal kennen. Es ist praktisch gegeben, dass dies im Fall dieses Informanten genauso ist. Denn die Mittäter sind ja wohl kaum Geheimdienste, sondern Privatpersonen – eventuell sehr reiche und skrupellose Banker, schlimm genug, aber doch keine KGB-Agenten. Damit fällt die Netzfrequenzanalyse als Angriffsvektor komplett raus. Ohne sie sind Verfremdung von Gesicht und Stimme dann auch ausreichend, um für den kurzen Zeitraum bis zur Kronzeugenaussage die Anonymität des Insiders zu wahren.

Denn interessanterweise stimmt dieser stark klingende Satz eben nicht:

Doch ein bisschen anonym ist problematisch. Das funktioniert genauso wenig wie ein bisschen schwanger.

Ein bisschen schwanger geht nicht, ein bisschen anonym geht durchaus. Das ist nicht ganz intuitiv, aber Stand der Anonymitätsforschung. Denn praktisch immer ist Anonymität eben doch ein Grad und nicht absolut.

Ein Beispiel: Wenn ein geehrter Leser dieses Artikels hierdrunter einen fiesen Kommentar schreibt und einen falschen Namen benutzt ist er wahrscheinlich mir gegenüber anonym. Ich habe kaum Möglichkeiten die civil identity dieses fiktiven Kommentators zu finden, dann zu ihm zu fahren und ihm eins auf die Nase zu hauen. Glücklicherweise ist das auch nie nötig, meine Kommentatoren immer nett.

Jetzt nehmen wir aber mal an der Kommentator schrieb nicht einfach einen fiesen Kommentar, sondern kündigt einen islamistischen Terrorangriff an. Ich habe zwar immer noch keine Methode ihn aufzuspüren. Aber so etwas würde die Polizei und die Geheimdienste alarmieren, und die könnten dann über die Vorratsdatenspeicherung den Kommentatorterroristen ganz schnell identifizieren. Hat er technische Vorkehrungen getroffen geht es vielleicht etwas weniger schnell, aber es gibt im Internet kaum absolute Anonymität.

Das gleiche gilt auch bei anderen Kommunikationswegen. In fast jeder Situation kann man Leute finden, gegen die ein vermummter Kommunikationsteilnehmer anonym ist, aber von dem andere Stellen durchaus die Identität kennen oder kennen könnten.

Das Foto hier taugt dafür als zweites Beispiel. Ich weiß nicht wer das ist. Gegenüber dem Großteil des Internets ist die junge Dame anonym. Aber der Fotograf dürfte wissen wer das ist, ein entsprechend begabter Detektiv kann ihre Identität wohl aufdecken. Und ihre Mutter würde sie wohl auch erkennen.

Deshalb ist bei solch einer Situation wie dem Panorama-Interview der Kontext so wichtig. Er bestimmt das Angreifermodell: Wer wird die Identität aufdecken wollen und welche Fähigkeiten hat er dafür? Dementsprechend sind ganz unterschiedliche Anonymitätsgrade erforderlich. Man kann sich auch überlegen: Wie schlimm wäre es, wenn die Identität bekannt würde? Auch das kann in die Entscheidung reinfließen.

Den Aussagen des Chefredakteus zufolge wurde genau das sorgfältig und richtig gemacht. Die Übermedien hätten seine Aussagen nicht nur zitieren sollen, sondern sie hätten Beachtung verdient gehabt. Denn mit dem richtigen Hintergrundwissen widerlegen sie alleine komplett den dort lancierten Artikel. Aber ich will die Übermedien gar nicht zu stark kritisieren: Anonymität ist ein erstaunlich kompliziertes Thema. Hier fehlte sicher einfach etwas Hintergrundwissen, um falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden – obwohl der genannte Autor es besser wissen müsste heißt die Autorenangabe ja nicht, dass alles aus seiner Feder stammt.

Denn ein bisschen anonym geht eben doch. Man ist sogar immer nur ein bisschen anonym, genau wie Sicherheit niemals absolut ist. Und in anderen Kontexten haben gerade das die Übermedien ja durchaus verstanden.

Intels i9-9900K & Co

Monday, 22. October 2018

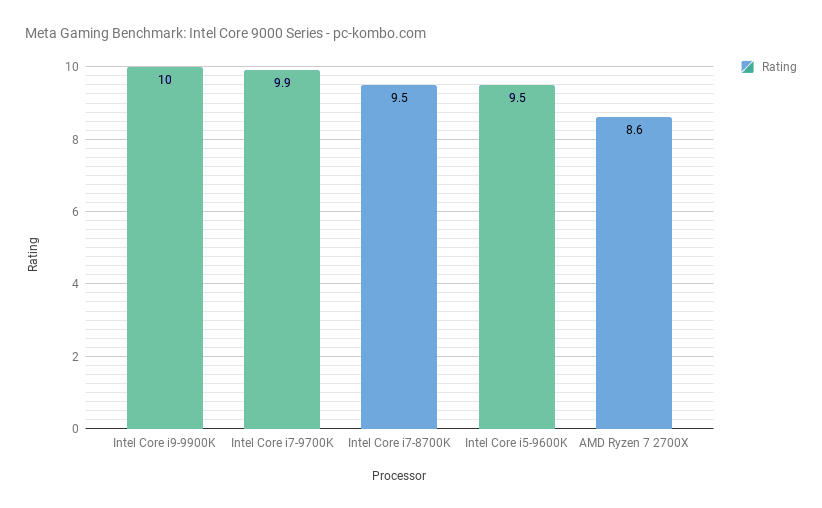

Intel hat mit dem i9-9900K einen sehr schnellen, aber auch teuren und heißen Prozessor veröffentlicht. Der i7-9700K und der i5-9600K sind gewöhnlichere Neuerscheinungen, die im Meta-Benchmark von pc-kombo aber auch sehr gut abschneiden:

Ich bespreche mehr Details der neuen Prozessoren im Blog von pc-kombo.

Die erste Reparatur des Xiaomi M365 war ein Riesenaufwand

Saturday, 20. October 2018

Seit ich Xiaomis elektrischen Tretroller M365 besitze bin ich einige Kilometer mit ihm gefahren. Anfangs dachte ich noch, dass ich ihn modifizieren werde und davon einiges hier im Blog landen würde, aber letztendlich funktionierte er einfach und es war nichts zu tun. Bis jetzt. Er hatte einen Platten und eignete sich nur noch als Katzenablage.

Nun bin ich nicht der geschickteste Mechaniker, aber einen Fahrradreifen flicken kann ich. Beim M365 sollte das ein ähnlicher Aufwand sein: Reifen abnehmen, inneren Luftschlauch entfernen, Loch finden, zukleben, wieder alles zusammensetzen. Oder einfach den Schlauch wechseln, er kam ja mit zwei Ersatzreifen inklusive Schlauch. Jedoch scheiterte ich hieran.

Anfangs hatte ich noch Glück. Im Reifen steckte nur ein kleiner dünner Metallstift, den ich mit einer Pinzette entfernen konnte. Damit war die Ursache des Plattens geklärt und beseitigt, nur das Loch im Luftschlauch war noch zu beheben. Aber dann fingen die Probleme an.

Erstmal war das Entfernen des Reifens gar nicht einfach. Bei einem Fahrrad ist da eine Schraube zu lösen, vielleicht die Kette wegzuheben. Beim M365 ist diese Schraube durch eine Plastikabdeckung verdeckt, die selbst mit zwei kleineren Schrauben befestigt ist, und diese Schrauben sind durch einen transparenten Plastikstreifen abgeklebt, auf dem ein roter Film aufgelegt ist.

Also muss man mit einem dünnen Messer unter den Plastikstreifen um ihn aufzuhebeln, im Idealfall ohne die rote Folie zu beschädigen, für die Optik später. Dann mit einem kleinen Inbusschlüssel die zwei Schrauben lösen (der mitgelieferte ist zu groß), Abdeckung abnehmen, dann die Schraube des Reifens lösen. Für diese Schraube braucht man wieder einen größeren Inbusschlüssel, größer auch als der mitgelieferte. Hier zu sehen (der Zweck des Ventilschlüssels rechts wird weiter unten erklärt):

Das muss auf beiden Seiten gemacht werden.

Dann hatte ich den Reifen in der Hand und wollte dieser Anleitung folgen:

Wie bei einem Fahrradreifen hebelt er da den Schlauch aus dem Reifen. Es ging bei mir absolut nicht. Der Reifen war für mich und mein Werkzeug viel zu hart. Auch nach mehreren Versuchen kam ich nicht ansatzweise an den Luftschlauch heran, keine Chance den aus dem Reifen zu entfernen. Also auch keine Chance, das Loch zu flicken.

Ich war erstmal ratlos, der Roller stand eine Weile kaputt in der Ecke.

Schließlich erinnerte ich mich an Methode 2: Der grüne Schleim.

Der grüne Schleim ist ein Reifendichtungsmittel, er wird in den Reifen gefüllt, am besten bevor er ein Loch hat – aber auch nachträglich kann er manchmal noch funktionieren. Er soll Löcher automatisch schließen, verdichtet sich sobald ein Fremdkörper eindringt. Da das Einfüllen ohne Rausnehmen des Schlauchs geht vermeidet er die ganze Arbeit, die ich vorher schon gemacht hatte und die Aufgabe, an der ich nun scheiterte. Tatsächlich finden sich einige Empfehlungen dafür dies beim M365 bei der Inbetriebnahme zu machen, nur dachte ich naiverweise, dass ich den Reifen sicher auch so repariert bekommen würde.

Statt auf Amazon das Slime aus den Videos zu kaufen ging ich zu Rewe und kaufte die Variante von Fischer, war etwas günstiger und ging schneller.

Was ich anfangs nicht verstanden hatte: Um das Zeug einzufüllen muss man das Schlauchventil rausschrauben, dass das geht war mir gar nicht klar. Beim Reifendichtungszeug war dafür ein Plastikaufsatz dabei. Der brach sofort ab, woraufhin ich die Plastikteile mühselig mit einer Pinzette aus dem Ventil herausfischen musste. Im Fahrradladen holte ich mir daraufhin einen kleinen Ventilschlüssel. Das war ein Fehler, ich brauchte einen mit Griff um das festsitzende Ventil lösen zu können, was sie netterweise später im Laden für mich erledigten.

Danach folgte ich im Grunde diesem Video, minus der Spritze:

Stattdessen hatte ich ausgerechnet, das ~30ml ausreichen sollten, was in etwa einem Zehntel der Flasche entspricht. Ich war zuversichtlich das mit ein paar Hilfsmarkierungen an der Flasche abschätzen zu können.

Also: Reifen wieder einbauen, Ventil herausschrauben, 30ml grünen Schleim einfüllen (bei mir wurde es etwas mehr), Ventil wieder reindrehen, Reifen drehen, aufpumpen. Ich machte das vorne (dort reiche zum Glück der kleine Ventilschlüssel) und hinten und fuhr dann direkt mit dem Roller los, das Dichtungsmittel soll sich ja gut verteilen.

Das scheint tatsächlich funktioniert zu haben. Auch nach der Testfahrt ist der Reifen noch prall gefüllt.

Diese Aktion trübt meinen Eindruck vom M365 ziemlich. Dass er einen Platten hatte ist an sich kein Problem, dafür kann er nichts. Mir war das Risiko bewusst, die Vorteile eines Reifens mit Luftschlauch überwiegen in meinen Augen. Aber der M365 ist schon verdammt blöd zu reparieren. Es gibt keinen Entschuldigung für die verschiedengroßen Schrauben, die den Zugang zum Reifen blockieren. Und wenn ein Produkt schon einen Luftschlauch im Reifen hat, dann muss der auch mit vernünftigem Aufwand entfernbar und ein Ersatz wieder montierbar sein. Vielleicht fehlte mir das richtige Werkzeug zum Entfernen des Schlauchs, da braucht man vielleicht härtere, für Autos/Roller gedachte Aufhebler. Aber wie in manchen Videos zu sehen zum Draufmontieren die Reifen vorher in die Mikrowelle stecken zu müssen kann doch nicht die richtige Lösung sein.

Man könnte sagen: War eben ein billiges Chinaprodukt. Aber soo günstig war der M365 gar nicht, und billig wirkt er ansonsten kaum. Außerdem ist es ja nicht so, dass es vernünftige Alternativen gäbe – zumindest meines Wissens nach. Es gibt ein paar europäische Kickroller bzw regulär in Europa verkaufte, aber die sind entweder maßlos überteuert oder viel schlechter als der Xiaomi. Und ob die teuren Modelle besser reparierbar sind? Reparierbarkeit wird von einem höheren Preis nicht garantiert, da braucht man sich nur Apple anzuschauen.

Ich hoffe jetzt einfach, dass die nächste Reparatur einfacher wird und die Reifen mit dem grünen Schleim lange halten werden.

Feine Sahne Fischfilet

Friday, 19. October 2018

The Orville

Wednesday, 17. October 2018

Hey, es gibt ein neues Star Trek! Ich hatte eigentlich erst Star Trek Discovery geschaut und fand es gar nicht so schlecht. Nachdem in der Halbstaffelkritik von Half in the Bag re:View aber die ganze Zeit Discovery mit Orville verglichen wurde und Orville gut wegkam (woraufhin ich wegen der Spoiler nicht weiterschauen konnte) musste ich mir das auch ansehen.

Und ja: Das ist schon näher an Star Trek TNG, Voyager und DS9 als es Discovery ist. The Orville hat schlicht besser zu Star Trek passende Handlungen. Dass die Folgen in sich abgeschlossen sind ist auch sehr angenehm, genug Referenzen zu vorherigen Folgen gibt es auch. Da ist die Balance gut gelungen.

Das Problem von The Orville ist der Komödienstatus. Seth MacFarlane ist nicht nur der Captain, sondern auch der Erschaffer der Serie. Er ist für Family Guy bekannt. Dementsprechend ist die Serie kein bisschen lustig, sondern immer wieder absurd gebrochen, was MacFarlane wohl für Humor hält. Das hilft vielen Plots überhaupt nicht.

Beispielsweise gibt es eine Folge über einen hyperdemokratischen Planeten. Eigentlich bestes Material für Star Trek und die Folge ist auch größtenteils gut gelungen. Aber das Konzept funktioniert trotzdem nicht richtig, weil es darauf basiert, dass für 30 Sekunden der in Probleme geratende Offizier sich wie ein verhaltensauffälliges 13-jähriges Arschloch verhält und eine Statue dry-humped. Der Rest der Folge ist normale Handlung, aber die 30 Sekunden "Humor" à la Family Guy zerstören völlig die Glaubwürdigkeit und Konsistenz dieser Episode.

Wie die Serie so kommerziell funktionieren soll verstehe ich nicht. Als SciFi-Serie ist sie mit diesen Elementen nur bedingt geeignet, aber für den Sendeplatz im Komödienprogramm taugt sie noch weniger. Nicht, weil ich den Humor nicht lustig finde – das mag subjektiv sein. Aber von den vermeintlich lustigen Stellen gibt es nur einige wenige pro Folge. Selbst wenn sie jemand gut fände, würde er vom Rest der Serie enttäuscht werden.

Vielleicht kriegt The Orville das aber noch in den Griff. Die Finalfolge der ersten Staffel kommt praktisch ohne blöde Witze aus. Und ignoriert man den Blödsinn in den sonstigen Folgen bleibt ein ziemlich solides altmodisches Star Trek über. Als Konzept ist das ja auch gar nicht so blöd: Star Trek mit etwas Humor kann funktionieren. Star Trek muss kein dunkles Kriegsdrama voller Aktion und mit von PTSD geplagten kaputten Charakteren sein, bei dem in jeder Folge hunderte Leute sterben, so waren die alten Serien ja auch nicht. Der Humor muss nur dezent genug sein, was MacFarlane schwerzufallen scheint. Aber manchmal passt es dann doch: Dann treffen die Witze in The Orville doch den richtigen Ton und man kann erahnen, wie zusammen mit der klassischen Handlung daraus ein unterhaltsames Star Trek werden könnte.

Dadurch bin ich dann doch auf die zweite Staffel gespannt.

Wo Ruby/Sinatra nicht ausreichend ist

Sunday, 14. October 2018

Wieder mal ein Artikel, der auf beide Blogs gepasst hätte. Ich habe ja inzwischen einige Webanwendungen mit Sinatra geschrieben, bin aber auch in einige Probleme gelaufen, von denen einige ja auch hier dokumentiert wurden. Eine kleine allgemeinere Sammlung landete nun im Blog von pc-kombo, daher hier als Hinweis ein Link und ein Auszug:

The PC hardware recommender pc-kombo is written with Ruby and Sinatra, a very comfortable and powerful small framework to build web applications. Web applications is where Ruby shines in general, the language got popular together with the more complete (and opinionated) Ruby on Rails framework.

Sinatra is very nice to work with initially, but over the years it became clear to me that not everything works as good as it should. I’d still recommend it, but would urge beginners to be aware of its limitations.

Ich liste typische Probleme wie die nicht immer so offensichtlichen Routen-Evaluation, fehlende Funktionen, das verwirrende Rack-Ökosystem und auch die von Ruby selbst kommenden Limitierungen bei der Performance.

Dishonored (mit Proton)

Wednesday, 10. October 2018

Das erste von mir mit Steams Proton durchgespielte Windows-Spiel ist Dishonored. Es war schon länger auf meiner Liste, weil es viel von dem bietet was ich an Deus Ex mag: Verschwörungen, alternative Lösungsoptionen und die Möglichkeit, schleichend und ungesehen die Missionen zu erfüllen.

Proton funktionierte größtenteils gut. An einigen wenigen Stellen gab es FPS-Einbrüche, an anderen fehlten ein paar Texturen. Das Spiel blieb aber durchweg spielbar, lief stabil und lud schnell. Sonstige Bugs sind mir nicht aufgefallen.

In Dishonored spielt man als Corvo, der gescheiterte Leibwächter der Kaiserin. Die von ihr vorher beherrschte Stadt wird von einer Rattenseuche heimgesucht. Es herrscht Chaos, zur Krankheit kommen Ränkespiele in der nun despotischen Regierung. Das alles ist in einem Art Steampunk-Szenario gehalten, in dem Technik von vor 200 Jahren mit moderner und Magie vermischt wurde.

Spielerisch ist es eine Mischung aus Deux Ex, Thief und Bioshock (und damit auch System Shock). Es gab beim Entwickler Arkane Studios mindestens auf der Führungsebene Verbindungen zu Ion Storm, also zum Macher der offensichtlichen Vorbilder. Man merkt es an vielen Ecken, aber am deutlichsten wird es an der Mischung aus RPG-Elementen und First-Person Shooter, wozu dann die angelegten alternativen Lösungsmöglichkeiten kommen.

Allerdings hat Dishonored da vielleicht die Balance nicht ganz richtig getroffen. Es pusht einen in Hinweisen und im Ladebildschirm immer wieder, die Missionen ohne Gewalt zu lösen. Das habe negative Auswirkungen auf das Ende, aber auch innerhalb des Spiels auf spätere Missionen, die dann schwieriger würden. Diese Beeinflussung ist aber nur deshalb nötig, weil Corvo ziemlich mächtig wird. Mit seiner Ausrüstung und Magie kann er die Gegner eben sehr gut mit Gewalt ausschalten, vor allem wenn er dabei ein bisschen mit Bedacht vorgeht und die Versteckmöglichkeiten nutzt. Und das macht Spaß, oft mehr als Wege zu suchen die Gegner zu umgehen. In Deus Ex war das anders: Dort war es noch der Spieler, der für sich entschied ob er schleichen will oder nicht, ohne dass das Spiel dazu eine ersichtliche Meinung hatte.

Muss man das vielleicht hinnehmen, darf ein Spiel nicht seinen gedachten Spielstil vorgeben? Das darf es schon, aber Thief zeigt dafür einen besseren Weg. Dort nämlich sind die Gegner wirklich stark und Schleichen daher der einzig erfolgversprechende Ansatz.

Mir kommt zugute, dass ich gerne schleiche und die beworbene Spielweise mir daher ganz gut passt. Aber dass Dishonored da im Spieler einen Konflikt auslöst halte ich für schlechtes Spieldesign.

Immerhin, das ist nur ein kleines Manko. Denn insgesamt macht es eine Menge Spaß. Was Dishonored toll macht ist die Wichtigkeit der Missionen herauszustellen. Hier wird keine Zeit mit kleinen Handlangern und Informantensuchen verschwendet, wie es ein Assassin's Creed machen würde. Stattdessen darf Corvo direkt seinen Rachefeldzug beginnen. Das motiviert. Diese Story vermischt das Spiel dann mit tollen magischen Fähigkeiten, hilfreicher Ausrüstung (die optional bleibt), gut gemachten Levels und viel Freiheit beim Durchlaufen derselben. Schade, dass es etwas kurz ist.

PS: Ich werde in Zukunft unter Linux per Proton gespielte Windows-Spiele nicht mehr der Linux-Kategorie hinzufügen. Das passte hier noch als Nachtrag zum Proton-Artikel, aber generell ist das zu wenig linuxspezifisch.