Durchwachsen: Star Trek Picard

Wednesday, 29. July 2020

Der letzte Versuch eine Star-Trek-Serie zu drehen war Enterprise. Es war kein schlechter Versuch, aber es war wohl kein besonders erfolgreicher und endete bereits 2005. Seitdem hat es niemand nochmal versucht. Die jüngsten Serien mit dem Namen im Titel sind da kein Gegenbeispiel. Discovery hat mit Star Trek so gar nichts am Hut, und auch Picard versucht etwas anderes zu sein. Eine Utopie als Grundlage? Eine Crew aus Menschen und Aliens, die zusammen das Weltall erforschen? Interessante Themen für einzelne Episoden? Nichts da: Die Sternenflotte ist korrupt und rassistisch, eine eigentliche Crew gibt es nicht und es gibt keine Episoden, sondern einen in Einzelteile zerbrochenen Film, in dem es nicht ansatzweise um die Weltraumerforschung geht.

Nicht, dass das völlig unspannend wäre. In Picard versucht Jean-Luc eine Androidin zu finden. Die wurden von der Sternenflotte nach einem Angriff eigentlich verboten. Umso verwunderlicher, dass dann doch eine vor seiner Tür steht. Es gibt eine Verbindung zu Data (der ja im letzten Star-Trek-Film Nemesis explodierte) und Picard versucht bald, die Schwester der ersten Androidin zu finden. Dafür aber muss er – krank und längst in Rente – wieder ins Weltall und sein Weingut verlassen (wer mehr über die Handlung erfahren will könnte sich eine Besprechung im Nerdzoom-Podcast mit Mario anhören). Dabei lässt sich gut mitfiebern, ob diesem sympathischen Opa seine Mission gelingt und welche Gefahren er dabei bewältigen muss.

Um überhaupt eine Chance zu haben bekommt er ein paar Begleiter zur Seite gestellt. Sie machen sehr deutlich, wie stark sich die Serie von den Vorlagen distanzieren will. Statt Sternenflottenoffizieren gibt es eine drogensüchtige Frau, die laut Serie Picard von früher kennt (kleine Schwachstelle: dem Zuschauer aber unbekannt ist), einen zwielichtigen Piloten, einen romulanischen Ninja und eine so nervös wie naive Wissenschaftlerin. Und die Androidin gibt es ja auch noch. Um den Unterschied zu früher noch mehr zu verdeutlichen ist keiner von ihnen auch nur im geringsten daran interessiert, unter Picard als Captain zu dienen. Immerhin bietet das einen starken Gegensatz zu den herzlichen Auftritten der Charaktere aus früheren Serien, wie Riker, Deanna Troi und Seven of Nine. Besonders Rikers und Trois Wiedersehen mit Picard ist toll, es ist der stärkste Moment der Serie wenn die Verbindung zwischen ihnen spürbar wird.

Picard ist eine seltsame Serie und ein seltsamer Versuch an Stark Trek. Enterprise machte ganz am Anfang eine Sache toll: Dieses Gefühl zu vermitteln, wie es wäre auf einem Science-Fiction-Raumschiff das Weltall zu erforschen. Picard versucht sich daran nichtmal im Ansatz.

Stattdessen ist es eine Actionserie mit Weltrettungsstory, aber mit einem für Action absolut nicht geeigneten zerbrechlichen 80-jährigen Hauptdarsteller. Die Serie folgt dem modernen Konzept einer episodenlosen zusammenhängenden Story, durchbricht diese aber dann mit dafür ungeeigneten Atempausen für Verweise auf die Originalserien. Diese Verweise sind dann teils auch noch falsch – Seven of Nine bekommt eine unpassende Geschichte für die Zeit nach Voyager angedichtet; zwischen Picard und Data wird eine Liebesgeschichte aufgebaut, obwohl Picard mit Data zu Zeiten von TNG kaum etwas anfangen konnte. Die Handlung spielt im Weltall und tut so als wäre sie Science-Fiction, versteht aber nichtmal grundlegende Weltall-Konzepte, wie was ein Sternensystem und was eine Supernova ist. Star Trek steht im Titel, aber was Star Trek ausmachte wird von der Serie höchstens am Ende gestreift, Konzepte wie die Sternenflotte offen verachtet.

Und doch: Patrick Stewart als Jean-Luc Picard wieder auf dem Bildschirm zu sehen ist toll, vielleicht auch gerade weil er jetzt ein so alter Mann ist. Wie kann man ihm, wie kann man der Serie die Schwächen übelnehmen. Die Gastauftritte, die Verweise auf die Originalserien, sie sind mir hochwillkommene Erinnerungen. Und wie erwähnt, was abgeliefert wird mag mit Star Trek wenig zu tun haben, aber es ist dabei nur selten langweilig. Vor allem ist es nicht eine Perversion wie Discovery, was eine riesige Erleichterung ist.

Es könnte sein, dass in der geplanten zweiten Staffel die Serie besser wird. Die erste Staffel von TNG war ja auch nicht toll. Picard hätte jetzt einen guten Startpunkt, um die Crew eine Crew werden lassen und die Autoren könnten nun das nötige Selbstbewusstsein haben, um die Distanzierung zu den Originalserien weglassen zu können – dass es eine moderne Serie sein will wurde ausreichend betont. Ich bin also immerhin gespannt was die nächste Staffel bringen wird und hoffe, dass sie wirklich erscheint. Das ist ja kein schlechtes Zeichen.

Besonders für Linuxspieler interessant: Humble Best of Paradox Interactive Bundle

Thursday, 23. July 2020

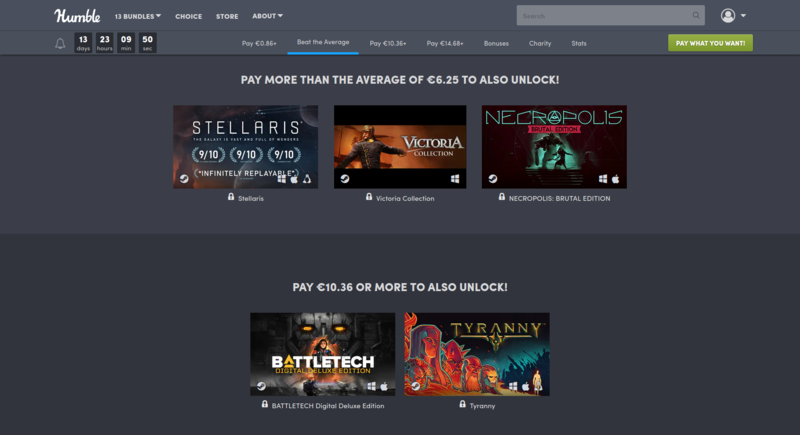

Es gibt mal wieder ein Humble Bundle (wer möchte: Partner-Link) mit Spielen von Paradox, das ein ziemlich gutes Angebot zur Ergänzung der Steam-Spielesammlung ist.

Auf der ersten Stufe für $1 gibt es Warlock: Master of the Arcane, Age of Wonders III und Europa Universalis IV. Das erste läuft mit Proton, die anderen haben eine native Linuxversion. Warlock und Age of Wonders 3 habe ich gespielt, beide haben mir gefallen, Europa Universalis ist auf meiner Liste zu spielender Spielereihen.

Auf der nächsten Stufe, die bekommt wer mehr als den Durchschnittspreis zahlt (derzeit 6.25€), gibt es das interessante Stellaris, die Victoria-Sammlung und Necropolis. Necropolis hat auf Steam nur mittlere Bewertungen, scheint aber einen Blick wert zu sein. Mindestens Stellaris läuft gut unter Linux. Zu den Victora-Spielen kann ich wenig sagen.

Aber dafür kann ich die nächste Stufe (€10.36) umso mehr empfehlen: Battletech und Tyranny. Battletech ist ein Mech-Strategiespiel und Tyranny ein klassisches RPG, wobei man endlich mal nicht auf der Seite der Guten steht. Tyranny hat eine gute native Version und Battletech eigentlich auch, mir ist unklar warum auf der Seite des Bundles das Linuxicon fehlt.

Und schließlich gibt es auf der $15-Stufe Imperator: Rome, eine Mischung aus Europa Universalis, Victoria und Crusader Kings. Es ist eines der neueren Paradox-Spiele, hatte anfangs gleichzeitig gute Bewertungen und ein paar Probleme, aber mittlerweile soll nachgebessert worden sein. Wieder samt nativer Linuxversion. Wer bei den letzten Humble Bundles mit Paradox-Spielen noch nicht zugegriffen hat und Imperator: Rome sowieso haben wollte, für den wäre das jetzt eine gute Gelegenheit.

Jono Bacon zur Abschaltung von Ubuntu Brainstorm

Wednesday, 22. July 2020

Jono Bacon hat ein Video zu Karriere- und Communityfehlern veröffentlicht. Jono war früher Community-Manager bei Canonical und ich hatte seine Artikel damals oft gelesen. In seinem Video jetzt erzählt er mehr zur Abschaltung von Ubuntu Brainstorm, etwas was damals auch hier im Blog vorkam.

Er erzählt das so: Brainstorm funktionierte nicht, obwohl es anfangs sehr beliebt war. Nach seiner jetzigen Perspektive kamen dort zu viele Vorschläge, auf die Ubuntus Entwickler nicht angemessen reagieren konnten. Sein Beispiel ist das Beheben der damaligen Probleme mit Suspend & Hibernate, Laptopfunktionen die noch lange hakelig waren und wahrscheinlich immer noch bei bestimmten Laptopmodellen nicht funktionieren. Daraufhin versauerten die Vorschläge in der Brainstormliste, worüber sich die Community zu beschweren begann, sodass Canoncial die Seite schließlich abschaltete.

Für mich interessant, weil man genau eine solche Dynamik in meinem Blog nachlesen kann. Als Brainstorm 2008 eingeführt wurde fand ich das toll:

Großartig ist das Ubuntu Brainstorm Projekt, bei dem die Ideen der Anwender gebündelt und ausgearbeitet werden sollen. Neben großen und offensichtlich nützlichen Vorschlägen wie der optischen Verbesserung von Grub, die auch ordentlich Unterstützung bekommen, sind da auch kleinere Vorschläge dabei, die noch Unterstützung brauchen und verdient hätten

Als am Ende des gleichen Jahres Ubuntu Intrepid veröffentlicht wurde und die Brainstorm-Ideen scheinbar wenig Beachtung bekamen war ich bereits irritiert:

Trotzdem wirkt es so, als wäre nur eines der meistgewünschten Features explizit umgesetzt worden: Der Network-Manager beherrscht in der neuen Version einige "network connections" mehr. Suspend und Hibernate wurde (scheinbar) nicht explizit angegangen, auch steht nirgends, dass Grub aufgehübscht worden wäre - so kann man diese Liste durchgehen. Bleibt abzuwarten, welche dieser Punkte durch natürliche oder stillschweigende Weiterentwicklung gelöst worden sind.

Intrepid bezeichnete ich später allerdings als gute Ubuntuversion und mir muss auch damals irgendwo bewusst gewesen sein wie kurz die Zeit war, dass selbst bei guten Willen niemand viele der Ideen hätte aufgreifen können.

Als dann 2013 Brainstorm abgeschaltet wurde empfand ich das als Bankrotterklärung und war den Kommentaren zufolge damit nicht allein:

Natürlich steht ein solches PD-Tool auch in einem größeren Zusammenhang: In einem Projekt, das ganz bewusst eben nicht PD betreibt, sondern im Großen nur die Ideen der Entwicklung und Projektleitung umsetzt, hat ein solches Tool keinen Wert. Ich sage das ohne Wertung, es geht nicht darum, was Unity, Mir oder Ubuntu Phone taugen. Es geht darum, dass diese Entwicklung des Ubuntu-Projekts nicht aus der Nutzerschaft kam, sondern von oben - und ohne jegliche Einflussmöglichkeit, sogar mit explizit geäußerter Nicht-Beeinflussbarkeit - festgelegt wurde.

Ich erinnere mich noch daran und finde man kann es dem Artikel auch ansehen: Ich wollte damals nicht zu arg wettern, auch wenn die Überschrift etwas anderes suggeriert. Es gibt ja viele Arten erfolgreiche Softwareprojekte zu führen. Aber die Abschaltung kam zu einem Zeitpunkt, als ich als Entwickler aktiver wurde und auch viel über akademische Forschung zu freier Software und nutzergetriebener Entwicklung lernte, und aus beiden Perspektiven sah ich die Sache ganz anders als Bacon sie damals beschrieb.

Auch heute noch übrigens. Während er heute nicht umsetzbare Ideen als Problem identifiziert, ging es damals meinem Eindruck nach mehr um ein inkompatibles Entwicklungsmodell, bei dem diese Art der Nutzerintegration nicht gewollt war. Entsprechende Zitate belegten das. Aber natürlich ist seine heutige Perspektive auf Brainstorm interessant. Und dass es einen Mechanismus braucht um nicht umsetzbare Ideen – bei Suspend und Hibernate hat er ja völlig recht, das übersteigt was eine Distribution leisten kann – aus einer solchen Liste herauszuhalten oder herauszunehmen ist ein guter Punkt und bestimmt ein Teil der Geschichte.

Für mich ist diese Retrospektive auf jeden Fall interessant gewesen.

Crysis 2

Monday, 20. July 2020

Crysis 2 ist auch heute noch ein spaßiger Shooter. Aber das Spiel hat auch einige Macken, die mich an den hohen Wertungen von damals zweifeln lassen.

Statt auf einer Insel spielt der Nachfolger des Grafikwunders Crysis in New York. In einer Introsequenz versucht eine Marineeinheit zu landen, wird aber aufgerieben. Der stark verletzte Alcatraz, die Spielerfigur, wird vom ebenfalls angeschlagenen Prophet gerettet, der ihm seinen Scifi-Anzug vermacht und zur Rettung der Welt vor der Alieninvasion beauftragt. Aber nicht nur Aliens sind ein Problem, auch die in New York stationierte Söldnertruppe C.E.L.L. möchte den Anzugsträger unbedingt ausschalten. Aliens und Menschen gilt es dann in einer etwa zehnstündigen linearen Kampagne zu bekämpfen.

Wie der Spieler die Feuergefechte in den einzelnen Levelabschnitten angeht bleibt ihm überlassen. Der Nanoanzug ist sehr mächtig und hat mehrere Modi, als Tarnanzug lassen sich Gegner heimlich ausschalten oder ganz umgehen, mit dem Rüstungsmodus wird Deckung unnötig und eine aggressive Strategie möglich. Hilfreich ist es, Gegner vorher mit dem Fernglas zu markieren und sich eine Strategie zurechtzulegen, wie zu einem installierten Maschinengewehr zu schleichen und dann auf eine Brücke zu springen und die Gegner zu flanken. Immer wenn sich das Level etwa öffnet hebt das Fernglasinterface solche Möglichkeiten auch hervor. Verschiedene Waffen gibt es auch, immer zwei davon plus einige Sprengwaffen und Granaten kann Alcatraz mit sich herumtragen, verschiedene Maschinengewehre, Revolver, Schrotflinten, Scharfschützengewehre und ein paar Zukunftswaffen.

Diese Abfolge von Kämpfen wird zwischendurch aufgelockert. Mal gibt es ein Erdbeben, nach dem Staub die Sicht erschwert und eine Thermalsicht die Gegner erkennbar macht. Oder ein Helikopter meint, den in einem Atelier eingesperrten Spieler trotz dessen Raketenwerfer besiegen zu können. Später schicken die Aliens große Roboter in den Kampf, die vorne sehr stark gepanzert sind und daher mit Raketen in den Rücken beharkt werden sollten.

Das klingt erstmal spannend, und im großen und ganzen ist es das auch. Doch das Spiel leidet unter der geringen Gegnervielfalt. Die Cell-Soldaten gibt es nur in wenigen Varianten, im Grunde normale Soldaten, Scharfschützen und solche mit Raketen- oder Granatenwerfern. Die Aliens hätten Abwechslung bringen können. Doch sie sind auch nicht groß anders, denn sie laufen auf zwei Beinen und tragen Waffen. Zwar gibt es einen Heavy und Aliens mit eigenen Tarnanzügen, doch hätten das auch technisch motivierte Einheiten der menschlichen Gegner sein können. Sie haben sogar ähnliche Strategien wie die CELL-Soldaten.

Die KI versucht intelligent vorzugehen, wirft geschickt Granaten und sucht Deckung, wer damit nicht rechnet wird gerade anfangs desöfteren sterben. Doch die KI hat auch massive Aussetzer, inbesondere wenn nur noch wenige Feinde übrig sind. Die laufen dann oft sinnlos in der Gegend herum oder kauern ewig lange an einer Stelle, die keinerlei Deckung vor dem Spieler bietet.

Wenigstens sehen sie dabei gut aus, denn grafisch ist Crysis 2 auch heute noch hübsch. Mit hochgeregelten Einstellungen funktioniert die Grafikengine hervorragend und viele der Schauplätze zeigen diese Grafikpracht auch. Das kollidiert allerdings mit einer ziemlichen Stillosigkeit in den Sequenzen zwischen den Missionen, in denen in die Handlung in einer Art Scifi-Interface weitererzählt wird – denn das Interface ist wirklich hässlich. Und die sterilen Ladebildschirme gehören gar zu den hässlichsten, die ich je gesehen habe.

Auch bei der Handlung entwickelt das Spiel einen Stil der mir nicht behagt. Alcatraz als Marine kämpft erst gegen die Söldner, dann gegen die Aliens, erst alleine und dann mit Unterstützung der US-Armee. Und wie die dargestellt wird, das entspricht voll dem Schema eines Call of Duty oder Hollywoodfilmen wie Transformers. Alles breite furchtlose Helden, selbstlos im Kampf gegen die Aliens, die Korruption der Söldner verachtend, allerhöchstes Manko ist die sporadische Ineffektivität im Vergleich zum Spieler. Das ist ziemlich genau das Soldatenbild, das Spec Ops: The Line kurze Zeit später persifliert und kritisiert hat. Dass sowas scheinbar komplett unreflektiert von einem deutschen Entwickler kommen konnte finde ich enttäuschend.

Auch wer sich daran nicht stört wird von der Handlung nicht begeistert werden. Die Aliens sollen besiegt werden, die Stadt evakuiert, dabei gibt es Wissenschaftler und Generäle und dem Nanoanzug kommt natürlich eine wichtige Rolle zu. Wie das dann abläuft ist schnell vorhersehbar. Völlig unnachvollziehbar bleibt, warum die CELL-Söldner den Anzugsträger auch dann noch attackieren, nachdem er als Reaktion auf ihre Aggression hunderte von ihnen erschossen hat. Unklar auch warum sie ihn anfangs überhaupt angreifen. So unerklärt sprengen die suizidalen Entscheidungen der Söldner sogar in einem Computerspiel die Glaubwürdigkeitsgrenze.

Weil die Kämpfe mit den Soldaten und Aliens flott und herausfordernd sind und der Nanoanzug mit seinen Funktionen ein tolles Spielelement ist habe ich Crysis 2 durchgespielt. Und ich halte das Spiel für einen kompetenten Shooter. Aber gleicheitig auch für einen etwas generischen, mit einem blöden US-Tonfall, KI-Aussetzern, fantasielosen Aliens die nur eine leicht anders aussehende zweite Menschenfraktion sind, einem – da passiv und stumm – langweiligen Protagonisten und einer belanglosen Story.

Atomkraft: Typische Argumente

Friday, 17. July 2020

Auf Hacker News tauchen immer wieder Pro-Atomkraftartikel auf, mich nervt das jedes mal.

Die Diskussionen laufen immer sehr ähnlich ab, die gleichen Argumente werden ausgetauscht, viele davon falsch. HN hat oft sehr interessante Artikel auf der Startseite und auch häufig gute Kommentare, aber bei Atomkraft sind die meist aus den USA stammenden Nutzer erschreckend technik- und systemgläubig. Die Behauptungen sind:

"Atomkraft ist sicherer als andere Energiequellen"

Was meinen sie mit sicherer? Wenn Atomkraftgegner die Sicherheit von Atomkraftwerken kritisieren geschieht das auf der Grundlage des Vernichtungspotentials eines Super-GAUs. Die bekannten Katastrophen (Tschernobyl, Fukushima, wenn US-lastig wird auch oft Three Miles genannnt) zeigen, dass in menschlicher Hand diese Technik nicht sicher eingesetzt werden kann, weil irgendwer immer irgendwann Sicherheitsmaßnahmen ignoriert. So hat Tschernobyl eine 30-km Zone unbewohnbar gemacht.

Die Befürworter ignorieren das Potential und brechen es auf eingetretene Todesfälle herunter. Dabei werden gerne minimale Todeszahlen für die Katastrophen angenommen, Tschernobyl z.B. als 30 direkte Todesfälle gezählt. Zitiert werden dann aus der Luft gegriffene Statistiken, nach denen Atomkraft viel weniger Menschen töte. Die hübschgemachte Seite ourwoldindata listet zum Beispiel diese Zahlen für deaths per terawatt-hour:

Kohle |

24.62 |

Gas |

2.82 |

Atomkraft |

0.074 |

Wind |

0.035 |

Es gibt andere Varianten dieser Zahlen in denen dann Nuklearenergie sogar sicherer als regenerative Energien dasteht.

Gegenstrategien:

- Dieses Aufrechnen von Menschenleben ist widerlich.

- Die Zahlen sind falsch. Ein Greenpeace-Artikel geht darauf ein.

- Bei Sicherheit geht es nicht nur darum was eingetreten ist, sondern um das Gefährdungspotential eines Super-GAUs. Das Beschränken auf Betriebstodeszahlen (selbst wenn bislang eingetreten Katastrophen eingerechnet werden) verzerrt den Sicherheitsbegriff zugunsten von Atomkraft.

- Wir haben keins und können kein sicheres Endlager für Atommüll haben. Das Gefährungspotential durch den bleibt uns Jahrhunderte erhalten.

"Der Atommüll ist kein Problem, den lagern wir sicher ein oder produzieren damit Energie"

Technik- und Systemgläubigkeit in trauter Zweisamkeit.

Das sichere Einlagern schaffen wir nicht. Es kann gar nicht gehen: Wir müssten den Müll so sicher weglagern, dass auch lange nach dem Zusammenbruch unserer Zivilisation jeder verstehen würde, dass das Atommülllager nicht betreten werden sollte. Ja, es müsste unmöglich sein. Doch die dafür nötige Architektur und Kommunikationstechnik haben wir nicht.

Schon jetzt sind wir nicht in der Lage, keine Unfälle in Atommülllagern zu produzieren. So wurden in Deutschland im gescheiterten Lager Schachtanlage Asse tropfende und rostende Fässe voller Atommüll vergraben, die dann in Kontakt mit Lauge kamen. Das Lager war daraufhin mit radioaktiver Lauge versetzt und wurde unbrauchbar (ich werde hier öfter zur FAZ linken, denn sie ist der Atomkraftgegnerschaft unverdächtig). Für ein US-lastigeres Beispiel eignet sich Hanford. Aktiv im kalten Krieg, währenddessen wurde fröhlich Strahlung in die Luft und den Columbia River geleitet, war die USA auch später nicht in der Lage den Müll zu kontrollieren:

DOE later found water intruding into at least 14 single-shell tanks and that one of them had been leaking about 640 US gallons (2,400 l; 530 imp gal) per year into the ground since about 2010. In 2012, DOE discovered a leak also from a double-shell tank caused by construction flaws and corrosion in the bottom, and that 12 double-shell tanks have similar construction flaws. Since then, the DOE changed to monitoring single-shell tanks monthly and double-shell tanks every three years, and also changed monitoring methods. In March 2014, the DOE announced further delays in the construction of the Waste Treatment Plant, which will affect the schedule for removing waste from the tanks. Intermittent discoveries of undocumented contamination have slowed the pace and raised the cost of cleanup.

Aber wenn wir nur endlich die Technik einsetzen würden, um den Müll wiederaufzuarbeiten und so zu entschärfen! Doch die gibt es nicht. Die Technik entpuppte sich als Sackgasse:

Nicht nur das bei der Wiederaufarbeitung anfallende Plutonium, auch die Emissionen, und die Gefahrgut-Transporte der aus der Wiederaufarbeitung zurückzuführenden radioaktiven Abfälle führten zu steigender Kritik an der Wiederaufarbeitung. Unregelmäßigkeiten in den produktbegleitenden Unterlagen und Dokumentationen, insbesondere bei der Verarbeitung des aus der Wiederaufarbeitung zurückgewonnenen Plutoniums in der britischen MOX-Brennelementefabrik in Sellafield, ließen das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Betreiber sinken.

Anders: Es bliebe immer noch Müll über, es entstehen Emissionen und der nötige Transport ist kritsch. Zudem - Thema Systemvertrauen - ist zu ungewiss, wo das entstehende gefährliche Plutonium landet.

"Atomkraft produziert kein CO2, sie wäre gut gegen den Klimawandel"

Das Argument ist nicht ganz verkehrt. Verglichen mit Öl, Kohle und Gas hat Atomkraft wohl sogar dann eine bessere CO₂-Bilanz, wenn man versucht den gesamten Lebenszyklus eines AKWs zu betrachten.

2014 einigte sich das IPCC, also das Klimawandelpanel, auf diese Zahlen für den CO₂-Ausstoß (Median) pro KWh:

Kohle |

920 |

Gas |

490 |

Atomkraft |

12 |

Wind |

11 |

Gegenstrategien:

- Diese Zahlen sind nicht unumstritten. In Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Nuclear Electricity Generation, was zu ihrer Auswahl benutzt wurde, wird auf ihre Unsicherheit hingewiesen. Zum Beispiel wenn Uranium knapp wird und schwieriger abzubauen erhöht sich dieser Aufwand und damit auch der CO₂-Ausstoß. Es wird Aufwand für die Endlagerung geschätzt, wenn der aber aufgrund ihrer ersichtlichen Unmöglichkeit immer größer wird sind die Zahlen ebenfalls falsch.

- Es geht ja eben nicht nur um den CO₂-Ausstoß, sondern um den radioaktiven Abfall.

"Aber Kohleenergie ist schlecht!"

Ja. Kohleenergie ist scheiße, sie produziert Unmengen an CO₂ und schleudert Radioaktivität in ein riesiges Gebiet um das Kraftwerk herum. Dazu kommt die Umweltzerstörung durch den Kohleabbau.

Aber sie hat immerhin kein Gefährdungspotential eines Super-GAUs. Und: Kein Atomkraftgegner wollte Kohleenergie. Sie wird von konservativen Politikern eingesetzt, die gegen ihre eigene Überzeugung die AKWs abschalten mussten und eine möglichst ähnlich aussehende Lösung suchten, sodass weiterhin die Energiefirmen an wenigen Standorten große Kraftwerke betreiben können. Das geht Hand in Hand mit der Verweigerung gegen einen Ausbau der Nord-Süd-Stromtrasse, der Umlagerung der Kosten der Energiewende auf den Verbraucher (per EEG-Umlage), dem Ende der Subventionen von grüner Energie und der effektiven Blockade des Baus weiterer Windräder durch Abstandsregelungen.

Dass Kohleenergie Mist ist macht Atomenergie aber nicht besser. Die gewünschte Alternative ist regenerative Energie.

Immerhin: Atomkraft verliert

Auch wenn es frustrierend ist, wenn so viele immer noch Atomkraft gut finden: Es ist irrelevant. Kohleenergie wird schon deswegen jetzt beendet, weil sie im Wettbewerb mit Ökostrom viel zu teuer ist. Atomkraftwerke sind irre teuer, sie rechnen sich für die Betreiber nur durch die massiven Subventionen. Es ist absehbar – nein, beschlossen – dass die Betreiberfirmen auch bei ihrem Abbau subventioniert werden, mindestens indem der Staat die Verwantwortung für den Atommüll übernimmt. Aber diese Korruption ist der letzte Akt im Kapitel aktiver Atomkraftwerke. Trotz ihr wird die Marktkraft des günstigen Ökostroms auf kurz oder lang zum Abbau weiterer Atomkraftwerke auch außerhalb Deutschlands führen. Völlig egal, welche Argumente in Onlinediskussionen wiederholt werden.

LG G3: Bildschirm reparieren, Prozessorkühlung verbessern

Monday, 13. July 2020

Letzten Monat schrieb ich noch:

Es finden sich einige Problemberichte und Reparaturanleitungen zu flackernden Bildschirmen. Das Problem traf mein G3 (noch?) nicht, scheint aber generell mit schlechter Kühlung zusammenzuhängen.

Ziemlich genau einen Monat später traf es mein G3 dann doch. Erst pulsierte manchmal das Bild, dann ging der Bildschirm aus (ein Fade-Out), gestern dann ging er praktisch gar nicht mehr an. Glücklicherweise hatte ich in der Zwischenzeit kleine Schraubenzieher bestellt und konnte mich an der Reparatur versuchen.

Bildschirm reparieren

Eine zumindest temporäre Lösung soll zusätzlicher Druck auf das Verbindungskabel zwischen Kamera und Motherboard sein. Warum ist mir nicht klar, das Displaykabel unten wäre mein Kandidat gewesen. Aber ich habe beides ausprobiert und tatsächlich brachte nur Druck auf das Flachbandkabel bei der Kamera Abhilfe, wie in dieser Anleitung beschrieben. Vielleicht geht es gar nicht um das Kabel, sondern um eine andere Verbindung in dem Bereich.

Lege das Telefon mit dem Bildschirm zuunterst auf ein Tuch. Nehme die Klappe ab, dann entferne den Akku. Das Abdeckung des Motherboards wird mit einige kleinen Kreuzschlitzschrauben festgehalten. Entferne sie alle.

Hier fehlen noch zwei, die in der Mitte rechts von der Kamera schwer zu sehen sind.

Dabei ist eine der beiden Schrauben anders als alle anderen, die obere, rechts von der Kameralinse. Sie ist kürzer und sollte separat aufbewahrt und wieder an gleicher Stelle eingesetzt werden.

Sind die Schrauben entfernt können die Plastikhalterungen vorsichtig mit Hebeldruck von unten gelöst werden. Dieses Video zeigt das gut:

Bei mir ist das etwas schiefgegangen, die linke Seite der Plastikabdeckung ist gebrochen. Glück im Unglück: Das macht nichts, später wieder zusammengelegt und festgeschraubt erfüllt sie immer noch ihre Funktion.

Sind die Abdeckungen entfernt kann der Druck auf den Verbindungsstecker oben links erhöht werden. Dafür habe ich selbstklebendes Isolierband genommen, es aufeinander gefaltet und dann auf den Stecker gelegt. Die ifixit-Anleitung redet dagegen von Papier, funktioniert bestimmt auch.

Davor aber habe ich mir die Rückseite des Motherboards angeschaut.

Prozessorkühlung verbessern

Ist das G3 schonmal offen kann man sich auch gleich den Prozessor vornehmen. Denn der hat keine richtige Kühlung, zwischen der Hülle und dem Chip ist etwas Luft. Ich bin da im Grunde diesem Video gefolgt, auch wenn ich es erst danach gefunden habe:

Allerdings habe ich die Thermalpaste weggelassen. Stattdessen zwei Thermalpads auf den Chip geklebt (ich hatte das relativ dünne Akasa AK-TT12-80 noch hier), damit die Verbindung zum Rahmen hergestellt wird. Zuerst aber müssen die Ribbonstecker aufgeklappt werden, damit das Motherboard lose ist, dann kann es hochgehoben und umgedreht werden.

Der schwarze Chip mit dem roten Punkt ist der Prozessor, da gingen die Thermalpads drauf. Man sieht auf dem Foto auch gut die Einkerbung unter der Kamera, das ist die Stelle wo der Chip den Rahmen eben nicht berührt.

Man könnte da auch mehr machen. In manchen Videos basteln sich die Leute eigene Heatsinks. Auf dem Bild oben ist auch eine dünne Kupferplatte, die ich zuerst einkleben wollte, aber dafür schien mir dann doch der Platz nicht zu reichen. Da ich diesmal wegen des Displays vorher nicht zum Messen kam widme ich mich dem Thema vielleicht später nochmal und vergleiche ein paar Lösungen.

Die Bildschirmreparatur hat funktioniert. Es würde mich wundern wenn das lange hält, aber zumindest für den Moment ist das G3 wieder benutzbar.

Die Prozessorkühlung zu verbessern scheint auch funktioniert zu haben, aber da bin ich mir weniger sicher. Ich zählte mit stressTest die Dauer der Durchgänge. Mit 30, 32 und dann 40 Sekunden bricht die Prozessorleistung weniger stark ein als ich mich erinnere, aber eben: Erinnere. Ich könnte mich täuschen.

Update 12.08.2020: Eine Weile hat es gehalten und die Ausfälle sind immer noch weniger häufig als zuvor, aber sie sind doch wiedergekommen und ich habe auf ein anderes Telefon gewechselt.

Alsas dmix führte zu zähen Youtubevideos

Friday, 10. July 2020

Nachdem ich für das im letzten Blogeintrag vorgestellten USB-Mikrofon die ~/.asoundrc bearbeitet hatte konnte auf einmal nur noch jeweils eine Software Audio abspielen. Dmix war nicht mehr aktiv. Also fügte ich eine minimal dmix-Konfiguration selbst hinzu, wie im Artikel zu sehen.

Kurz darauf stellte ich fest, dass Videos in Firefox zäh liefen. Das war ein ganz komischer Effekt, als ob das System nicht stark genug wäre, das Video verlangsamt, Bewegungen waren stotternd. Aber das nur in Firefox, in Chromium war alles einwandfrei. Es wurden auch keine Frames gedroppt, der Ton war ebenfalls synchron. Nichts passte zusammen. Es dauerte eine Weile, aber ich kam schließlich drauf dass es an meinen Sound-Änderungen lag. Ohne dmix lief es wieder so flüssig wie immer. Mit ein paar weiteren Parametern ließ sich das Problem beheben. Aus

pcm.dmixer {

type dmix

ipc_key 1024

slave {

pcm "hw:PCH"

}

}

wurde

pcm.dmixer {

type dmix

ipc_key 1024

slave {

pcm "hw:PCH"

buffer_size 16384

period_time 0

period_size 1024

}

}

Das ist entnommen aus Beispielkonfigurationen von der Alsa-Webseite.

Alternative wäre, dem Vorschlag des Arch-Wiki zu folgen und per Treiberindex dafür zu sorgen, dass die USB-Soundkarte des Mikrofons nicht die erste wird. Dann würde die Standardkonfiguration wieder greifen.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Wer ganz normal eine Desktopumgebung mit Pulseaudio benutzt sollte sich mit solchen Konfigurationsdetails nicht herumschlagen müssen. Mein Setup ist speziell.

Samt Alsakonfiguration: the t.bone MB 88U Dual Bundle

Wednesday, 8. July 2020

Das Bundle besteht aus einem Tischstativ, dem Gesangsmikrofon und einer passenden Kunststoffklemme. Singen will ich damit nicht, gedacht ist es als besseres Mikrofon für Sprachaufnahmen und Videokonferenzen. Nachdem ich schon früher beim Superlux HD681B gut damit gefahren war, Audioequipment statt der IT-typischen Alternative zu wählen, wollte ich das nun beim Mikrofon genauso probieren.

Nach dem Auspacken kam schon durch das Gewicht des Tripods ein positiver Eindruck auf. Ich brauchte einen Moment um ihn richtig aufzustellen, jetzt steht er stabil. Das Mikrofon wirkt auch nicht schlecht, eben ganz anders als ein Plastikmikro oder Headset-Mikrofonbügel. Schwachpunkt ist hier wohl die Kunststoffklemme, die zumindest bei meinem Modell in einer unpraktischen Position auf dem Stativ festdreht, das Mikrofon dann schief halten würde. Etwas locker gedreht funktioniert die Konstruktion aber auch.

Und der Ton? Ich habe mal etwas ins Mikrofon gesprochen (und nach ogg umgewandelt):

Ich finde die Aufnahmequalität hervorragend. Leider ist mein altes Ansteckmikrofon verschwunden (deshalb ja die neue Hardware), sonst hätte ich gerne einen Vergleich geliefert. Aber er ist kaum nötig, das MB 88U ist ganz klar besser. Und erfreulicherweise höre ich zumindest das Lüftergeräusch meines PCs nicht in der Aufnahme.

Lautstärke erhöhen

Das Mikrofon wird per USB an den PC angeschlossen. Kein USB-Treiber sei notwendig sagt die Produktseite, auch unter Linux stimmt das. Allerdings empfand ich es als etwas leise. Per Alsamixer konnte ich die Aufnahmelautstärke zwar hochregeln, aber auch das Maximum war noch dezent. Verständlich, aber ich müsste lauter reden als ich es gewohnt bin. Eine Boost-Einstellung wurde nicht angeboten.

Die Lösung war dann das Alsa-Plugin softvol. Das kann für Audiosenken und auch für Quellen Lautstärkeregler vorschalten. Meine ~/.asoundrc sieht nun so aus:

pcm.!default {

type asym

playback.pcm {

type plug

slave.pcm "dmixer"

}

capture.pcm {

type plug

slave.pcm plug:softvol

}

}

ctl.!default {

type hw

card "PCH"

}

pcm.softvol {

type softvol

slave.pcm "hw:Device"

control { name "Softmaster"; card "Device"; }

max_dB 20.0

min_dB -5.0

}

pcm.dmixer {

type dmix

ipc_key 1024

slave {

pcm "hw:PCH"

}

}

Das ist lose von diesem Blogartikel inspiriert. Das dmix-Plugin ist dazugeschaltet und die Namen der Geräte werden als ID benutzt.

Das hw:Device identifiziert das USB-Mikrofon unabhängig von der Aktivierungsreihenfolge:

onli@fallout:~$ cat /proc/asound/cards

0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH

HDA Intel PCH at 0xf7f10000 irq 33

1 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI

HDA ATI HDMI at 0xf7e60000 irq 34

2 [Device ]: USB-Audio - USB Audio Device

UC Mic USB Audio Device at usb-0000:00:14.0-6, full speed

PCH ist die Onboard-Soundkarte. Mit dieser Konfiguration gibt es einen zusätzlichen Regler im Alsamixer:

Die Testaufnahme oben war entsprechend hochgeregelt, das könnte fast etwas viel sein. Ist ja aber jederzeit reduzierbar.

Ich habe noch keine Langzeiterfahrung mit dem Mikrofon. Ob es hält, ob es in der Praxis dann doch zu viele Umgebungsgeräusche oder Atemgeräusche transportiert muss sich noch zeigen. Mein erster Eindruck aber ist ziemlich positiv. Besser als kein Mikrofon ist es allemal, komfortabler (und zuverlässiger) als das Telefon als Mikrofon zu verwenden wird es auch sein. Und ich würde vermuten dass es die meisten Headsetmikrophone vernichtend schlägt.

Dead Space

Monday, 6. July 2020

Dead Space ist Horror in einem Science-Fiction-Szenario. Der Spieler steuert Isaac, der als Teil eines kleinen Teams ein havariertes Raumschiff reparieren soll. Doch das Schiff ist nicht einfach kaputt, sondern auf ihm lauern Monster. Die so zäh sind, dass einzelne Schüsse ihnen wenig anhaben. Praktisch ist da Isaacs Plasmacutter. Mit einer reduzierten Anzahl von Armen und Beinen sind die Gegner schnell weniger gefährlich.

Woher die Monster kommen und was auf dem Schiff passiert ist erfährt der Spieler in der 10 Stunden dauernden Klischeestory. Nahezu alles, woran man bei Weltall-Horror denkt ist mit dabei. Doch wenn es so gut umgesetzt ist wie hier stört das nicht. Die spannende Mischung zeigt stattdessen, warum so viele Horrorgeschichten auf diese typischen Storyelemente zurückgreifen.

Und ja, zeigt, denn man kann sehen! Während andere Horrorspiel oft sehr dunkel sind und darüber ängstigen wollen ist Dead Space fast immer relativ hell. Klar, eine Farbenpracht ist nicht zu erwarten, grau dominiert und dunkle Schatten gibt es auch. Aber mit der immer existierenden Beleuchtung der Schiffskorridore wird nicht künstlich komplette Dunkelheit vorgegeben. Das erspart viel Umherirren und macht das Spielen viel angenehmer als bei der finsteren Konkurrenz.

Angst wird trotzdem erzeugt. Schreckmomente entstehen vor allem durch die tödlichen Gegner, wie wenn sie plötzlich durch Wände brechen. Großen Anteil an der Atmosphäre hat auch der Sound, der furchterregende Situationen untermalt oder sie gar alleine erzeugt, gerne zu Beginn einer unerwarteten Videobotschaft. Zusätzlich sorgt er immer wieder für Beklemmung, z.B. mit Flüsterstimmen im Hintergrund.

Immersionsfördernd ist dabei auch die Umsetzung der Oberfläche. Der Lebensbalken ist nicht irgendwo als HUD-Element platziert, sondern eine Leuchtanzeige am Rücken von Isaacs Anzug. Die Videobotschaften projiziert der Anzug in die Spielwelt. Und Upgrades sowie die häufigen und fair platzierten Speichermöglichkeiten werden an Maschinen ausgelöst, die auf dem Schiff platziert sind. Mit den Upgrades werden die Waffen dann deutlich stärker, auch der Anzug sowie die (technisch motivierten) Telekinesefähigkeiten Isaacs sind aufrüstbar. Integriert sind auch die Einkaufsstationen, bei denen gesammelte Ausrüstung verkauft oder eingelagert werden kann und neue Waffen, Munition und Heilgegenstände gekauft werden können. Diese UI-Integration ist richtig cool, die Upgrades und Ausrüstungsmöglichkeiten erweitern das Spiel gut.

Es sind diese Details, die Dead Space zu etwas besseren machen. Es ist insgesamt hervorragend gelungen. Spannend, mit tollen Schreckmomente ohne dauernd auf Jump-Scares zurückzugreifen, und für ein Spiel von 2008 sieht es toll aus. Besonders auffällig wird das im Vergleich zu grafisch mittelmäßigen Spielen von damals wie dem gerade von mir wieder gespielten Fallout New Vegas, das obwohl später erschienen in jeder Hinsicht schlechter aussieht.

Negativ aufgefallen ist mir wenig. Es gibt einige Waffen, die aber bei knappen und anderweitig einsetzbaren Ressourcen gekauft werden müssten, ohne dass klar ist ob sie etwas taugen. Vom Flammenwerfer war ich so enttäuscht, dass ich die anderen fast ganz ignorierte, um dann erst gegen Spielende den mächtigen Contact Beam zu entdecken. Das lösen moderne Spiele besser, indem sie eine Chance geben die Waffen ohne Investment auszuprobieren. Dass die Geschichte komplett linear ist passt zum Genre, aber dass sie ab der Mitte vorhersehbar ist war etwas enttäuschend.

Doch die Spannung reißt es raus. Mit der tollen Inszenierung, zusammen mit der zweckdienlichen Story und den guten Spielelementen erzeugt Dead Space vor allem eine tolle Horror-Atmosphäre. Nachts im dunklen gespielt erfordert es genau das richtige Maß an Überwindung. Ich hatte nicht erwartet, dass mir das Horrospiel gefallen würde, daher wurde ich sehr positiv überrascht.

Dead Space läuft unter Linux komplett einwandfrei mit Proton (5.8-GE-2-MF).