Kaputten Maustaster auswechseln (am Beispiel der Cherry MW 4500)

Monday, 22. November 2021

Meine Cherry MW 4500 wollte plötzlich die mittlere Maustaste nicht mehr zuverlässig registrieren. Ich drückte, oft passierte nichts – unter Linux etwas problematisch. Vermutete ich erst ein Softwareproblem, zeigte eine Ersatzmaus: Es lag an der Maus selbst.

Aber ich hatte ja noch Garantie (laut Datenblatt, die dreijährige erweiterte Herstellergarantie). Jacob reagierte schnell und großzügig: Es gab ohne Einsendung der Maus den vollen Kaufpreis zurück. Nun hätte ich die alte Maus wegschmeißen und das Modell einfach nochmal kaufen können, oder eine bessere suchen – beides wollte ich aber nicht wirklich. Sie einfach neu zu kaufen wegen nur einem Schalter wirkte verschwenderisch, eine wirklich bessere Alternative (z.B. ähnliche Form mit einem besseren Sensor) fand ich nicht. Also war reparieren angesagt, was mir die Garantiebedingungen vorher verboten; Überraschenderweise hat das geklappt!

Dieser Zusammenschrieb soll zeigen wie ich das anging und möglichst viele hilfreiche Seiten verlinken. Teilweise sind die Informationen spezifisch für die MW 4500, aber im Grunde ist das Verfahren für jede Maus gleich, z.B. für die Logitechmäuse mit ihrem Doppelklickproblem. Praktisch eine Langform dieses Guides plus eigenen Eindrücken.

Grundidee und Material

Wenn man eine Maustaste (oder hier: das Mausrad) drückt, drückt man in Wirklichkeit einen darunter liegenden Schalter. Wie bei einer Tastatur. Die Idee ist jetzt, dass der wohl kaputt ist und man die Maus repariert, indem man den Schalter auswechselt. Dafür muss man die Maus aufmachen können, den alten Schalter ablöten und den neuen auflöten.

Es gibt zwei Arten von Schaltern in Mäusen: Optische und mechanische. Mechanisch ist normal, optische sind (derzeit?) nur in Spezial-Spielermäusen. Optische mit mechanischen zu wechseln geht nicht, aber mechanische mit anderen mechanischen geht durchaus. Es gibt einen hilfreichen Schalterguide hier. Ihmzufolge unterscheiden sich die Schalter bei Klickgefühl und Qualität, aber es spricht wenig dagegen einfach irgendwas auszuprobieren.

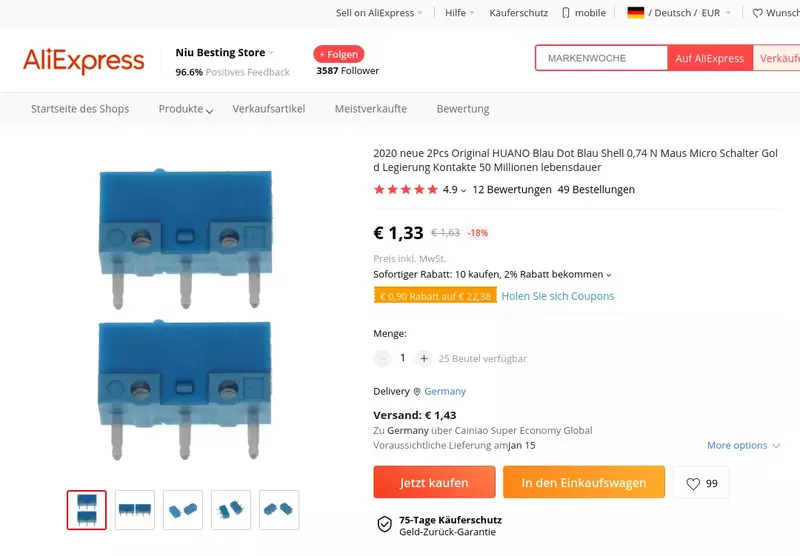

Da ich in Deutschland nichts gefunden habe kaufte ich zwei Schalter bei Aliexpress, genau diese hier. Also zwei blaue Huano-Schalter, was laut Guide eher schwergängige Schalter sein sollen, das erschien mir als dritte Maustaste passend. Sie kamen nach drei Wochen bei mir an und kosteten samt Versand 2,71€.

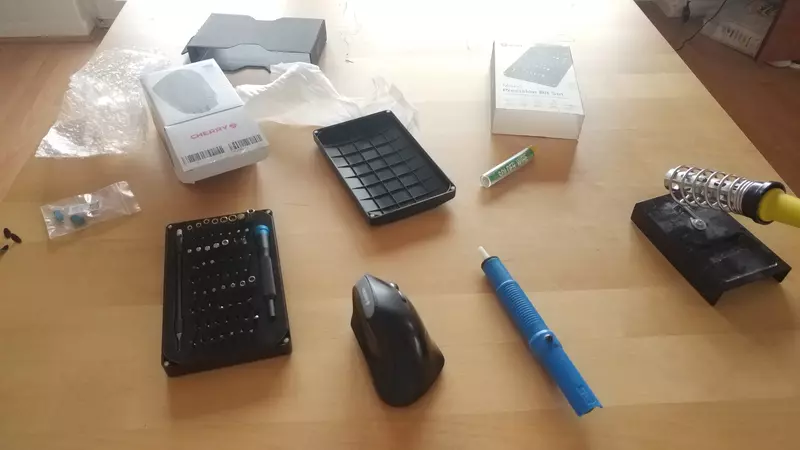

Zum Aufmachen der Maus brauchte ich einen passenden Kreuzschlitzschraubenzieher, den hatte ich. Ein (superbilliges) Löteisen samt Ablötpumpe hatte ich ebenfalls hier. Eine Zange zum Greifen des Mausschalters war auch hilfreich. Zudem half die Hausphysikerin bei dieser Aktion ungemein, auf jeden Fall würde ich ein zweites Paar Hände empfehlen.

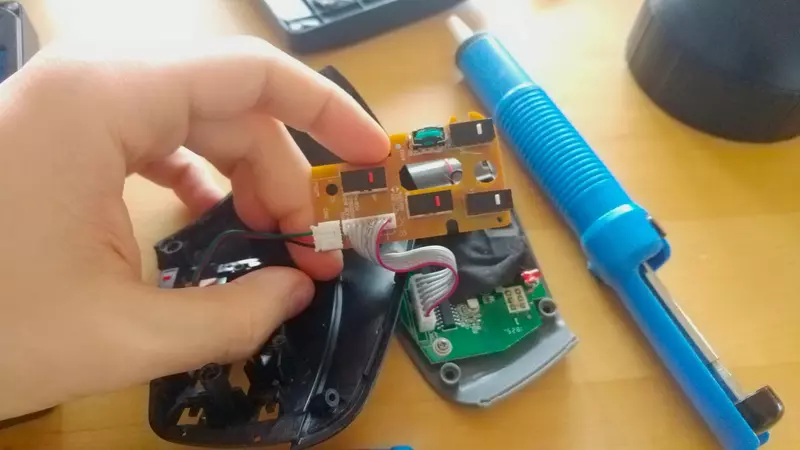

Auseinanderbau

Das wird sich bei jeder Maus stark unterscheiden. Für die MW 4500 fand ich dieses Video:

Es zeigt den Zusammenbau, war aber auch für die Gegenrichtung sehr hilfreich, denn ich hing an ein paar Stellen, bis ich die Maus erstmal so weit aufbekam.

Das Auseinandernehmen funktioniert so:

- Zuerst die Batterien entfernen.

- Als nächstes die vier Schrauben unten abnehmen, die durch die Mausfüße versteckt sind. Dabei die Mausgleiter sorgfältig zur Seite legen, um sie wiederbenutzen zu können.

- Jetzt die Maustasten abnehmen. Das ist ein Plastikteil, das nur aufgesteckt ist. Etwas knifflig, weil es so wirkt als würde man es abbrechen. Beim ersten mal bin ich da vorsichtig mit einem Schlitzschraubenzieher als Hebel druntergegangen, das half.

- Jetzt hat man Zugriff auf vier weitere Schrauben.

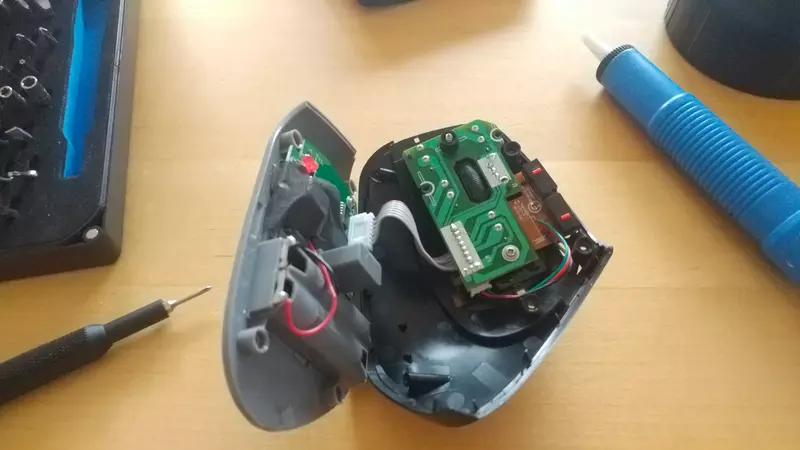

- Sind die weg, kann der Körper der Maus entzweigeteilt werden. Der ist jetzt nur noch zusammengesteckt, was wieder gefährlicher wirkt als es ist.

- Das Board mit den Mausschaltern ist mit drei kleineren Schrauben befestigt, die jetzt gelöst werden müssen.

- Die beiden Ribbonkabel kann man nun auch noch abstecken.

Jetzt ist das obere Board lose und damit sind die Mausschalter erreichbar.

Entlöten des alten Schalters

Die Maus zu zerlegen war schon etwas knifflig, aber nur weil ich nicht wusste wie sie aufgebaut ist. Weiß man das erstmal ist es relativ einfach. Das Entlöten dagegen haben wir selbst zu zweit noch schwer gefunden als wir wussten wie es gehen sollte, wobei wir beide das nie gemacht hatten. Ich fand vorher diese Anleitung, sie aber nicht zu hilfreich.

Wir machten das (nach ein paar Fehlversuchen) stattdessen so: Das Löteisen heißwerden lassen. Dann erstmal mehr Lötzinn an die Lötstelle anbringen, die entfernt werden soll. Also das Lötzinn mit dem Löteisen erhitzen, es wird flüssig, dann die Masse an die bestehende Lötstelle bringen. Die waren uns sonst zu klein und wollten sich einfach nicht wegpumpen lassen.

Erst jetzt die vergrößerte alte Lötstelle zum Wegmachen direkt erhitzen. Mir war dabei vage bewusst, dass das grüne Board nicht zu heiß werden darf und vom Löteisen nicht berührt werden sollte, was aber schwer umzusetzen ist. Nach eine Weile sollte die Masse flüssig werden, das sieht man recht deutlich. Dann die Lötpumpe benutzen, um soviel wie möglich des Lötzinns zu entfernen. Das klappte leider nicht zu 100%. Wir erhitzten dann weiter die Lötstelle und zogen mit einer Zange den Mausschalter von der anderen Seite vorsichtig weg. Am Ende nochmal die Lötpumpe benutzen.

Das könnte auch anders funktionieren, wie gesagt, ich hatte da null Erfahrung. Es sieht in diesem Video zum Beispiel ganz einfach aus:

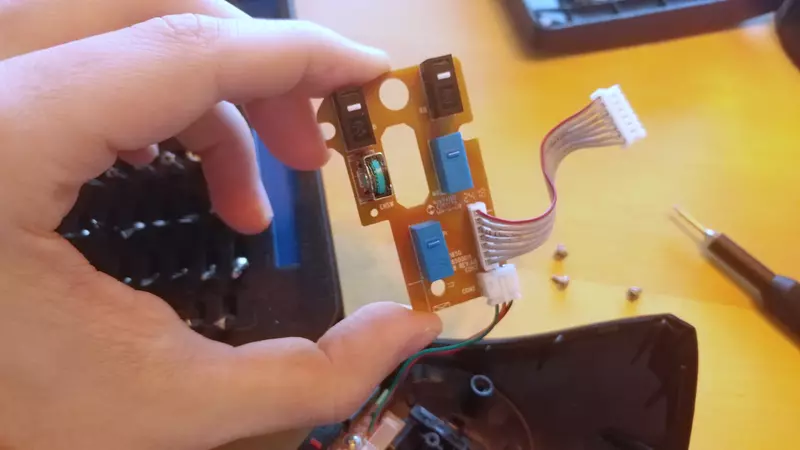

Auflöten des neuen Schalters

Das Anbringen des Ersatzschalters war im Vergleich zum Ablöten super einfach. An die alte Position bringen und das ganze festhalten. Die andere Person erhitzt den Lötzinn und bringt ihn beim Metall an, an den beiden Füßen die auch vorher eine Lötstelle hatten. Fertig.

Da kann man sich vielleicht vorher eine Anleitung wie diese hier (und den zweiten Teil) anschauen, wobei meine Ausrüstung hier viel schlechter war:

Zusammenbau

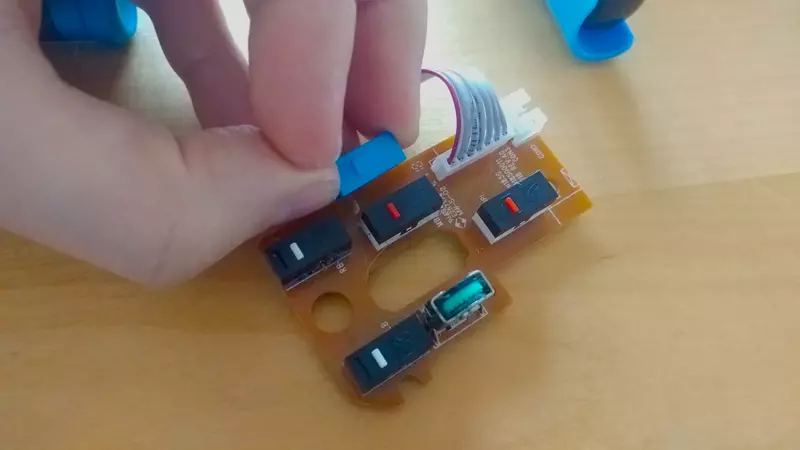

Der Schalter ist gewechselt, alles sieht gut aus:

Dass da im Bild zwei Schalter gewechselt sind war natürlich ein gewollter Test und keine Verwechslung des Zielschalters, *hust*. Der Zusammenbau ist dann nur der umgedrehte Auseinanderbau, das Video von oben hilft jetzt bei der MW 4500 direkt. Die Mausgleiter sollten sich wieder an die Füße ankleben lassen. Wobei sie bei mir vorher besser glitt. Als Ersatz kommen die Lexip Mo42 in Betracht, Mausfüße aus Keramik, die auf fast jede Maus passen sollten. Auf die meine passten sie auch.

Das Ablöten war für uns als Anfänger eigentlich zu schwer, aber es hat funktioniert! Mit dem neuen Schalter kann die Maus wieder einwandfrei mittelklicken. Ich freu mich sehr, die MW 4500 daher behalten zu können – und da ich bis auf den Mausschalter alles für die Reparatur bereits hier hatte war die Aktion sehr günstig.

Welche Fehler Linux derzeit bei mir hat

Monday, 1. November 2021

Wie wir Software wahrnehmen ist oft Einstellungssache. Ich mag wofür Linux steht und verzeihe dem System dafür so manche Macke, während mich Windows im Laufe der Jahre so oft zur Weißglut gebracht hat und mir so unsympathisch geworden ist, dass jeder weitere Fehler des Betriebssystems den alten Zorn gleich wieder entfacht. Es gab da einen traumatischen Dateiverschiebeversuch unter Vista mit zehntausend Bestätigungsdialogen…

Aber ich werde hier mal versuchen, einen Schritt zurückzutreten und die momentan auftretenden Fehler meiner Linuxsysteme zu beschreiben, die mich wahrscheinlich mehr stören sollten als sie es derzeit tun.

Ich beschränke mich dabei auf den Desktop, wobei mir Linux einen Heimrechner und einen Arbeitslaptop betreibt, mit Void und Ubuntu.

Macke 1: Gelegentliches Einfrieren seit einem Grafikkartenwechsel

Seit meine Radeon RX 580 kaputt ist lief hier nur die integrierte Grafikeinheit meines Prozessors. Vor kurzem wollte ich ein etwas grafisch anspruchsvolleres Spiel spielen und installierte die vorher im PC der Mitspielerin fehlerfrei funktionierende, aber größtenteils unbenutzte Radeon RX 570. Und tatsächlich läuft damit mein Spiel problemlos. Aber: Außerhalb des Spiels friert jetzt manchmal der PC ein. Er fängt erst an zu stottern, als wäre bei einem Pentium-2-Rechner der Arbeitsspeicher vollgelaufen, kurz darauf bleibt er ganz stecken. Dann ist Neustart nur per Ausschalten und Anschalten möglich.

Der ansonsten tolle freie AMD-Treiber hat da wohl einen Bug, eventuell in Verbindung mit Kernel 5.13. Das passiert unter Void Linux.

Macke 2: Abstürze nach dem Aufwachen

Manchmal funktioniert das Aufwachen einfach nicht. Das passiert bei meinen beiden Hauptgeräten, dem Laptop und dem PC, hängt also nicht ausschließlich an der neuen Grafikkarte. Zwar hat der PC erst seit ihrem Einbau dieses Problem, aber der Laptop war schon vorher immer mal wieder nicht aufweckbar.

Der Bildschirm bleibt einfach schwarz, Tastendrücken hat keinen Effekt. Wieder braucht es ein hartes Ausschalten und Einschalten. Das passiert unter Void Linux und Ubuntu.

Macke 3: Wenn Standby ein Einloggen braucht

Diesmal geht es nur um den Laptop: Der will manchmal nicht Schlafen gehen. Ich bin also im Desktopbetrieb und drücke auf den Software-Powerbutton, dann auf Suspend. Daraufhin schaltet er meistens problemlos in den Ruhezustand. Manchmal aber nicht, dann geht er nur in den Anmeldebildschirm. Wenn ich mich dann dort einlogge, schaltet er sich direkt nach dem Anmeldevorgang ab.

Das passiert unter Ubuntu.

Macke 4: Firefox scheitert manchmal am Zweimonitor-Setup

Wenn ich den Laptop benutze ist dieser meist mit einem zweiten Bildschirm verbunden, wobei ich dann den Laptop auch zuklappe. Starte ich dann Firefox, kann der manchmal nicht starten. Das Firefox-Fenster geht auf, aber flackert auf der linken Bildschirmhälfte zwischen Vollbild und einem kleinen Fenster hin- und her, um sich dann in diesem Zwischenzustand aufzuhängen. Bedienung unmöglich, der Browser muss über das Dock geschlossen werden. Der folgende Neustart klappt dann immer.

Das passiert unter Ubuntu.

Das sind eigentlich alles hochärgerliche Fehler, gerade so in einem Artikel zusammengepackt gelesen. Wenn mir ein anderes System garantieren würde, die alle zu beheben, dann wäre das ein Wechselgrund. So weiß ich aber, dass z.B. Windows mindestens genauso wackelig wäre (aber in der Alltagsbedienung viel nerviger). Wir haben hier zum Beispiel einen als Videoabspielgerät genutzten Windows-Laptop, der plötzlich Audio über Bluetooth nur noch stotternd abspielen kann.

Bei anderen Linuxdistributionen hingegen gilt, dass die durchaus mal eine Weile stabiler sein könnten, dann aber genauso wahrscheinlich instabiler; Ein Wechsel lohnt sich also nicht. Nach ein paar Updates wird sich die Situation mit der Grafikkarte schon wieder verbessern, bei Void ist Warten ist angesagt. Und Ubuntu bringt ja auch irgendwann eine neue LTS raus, woraufhin der Laptop eine neue Runde Fixes und Bugs erhalten wird.

Möchte jemand die aktuellen Macken seiner Systeme teilen?

Outland

Wednesday, 29. September 2021

Outland ist ein nativ unter Linux laufendes Spiel, das ich mehr als Plattformer denn als Metroidvania einordnen würde.

Ihr kontrolliert eine Spielfigur, die im Laufe des kurzen Spiels immer mehr kann. Primär Springen und Angreifen, aber vor allem auch die Farbe wechseln kommt sehr schnell dazu. Ob rot oder blau gewählt ist macht dann blaue oder rote Gegner verwundbar, während die herumfliegenden Energiekugeln nur in der Gegenfarbe gefährlich sind.

So immer mehr zu können und die Spielwelt frei zu durchlaufen, wobei mit den neuen Fähigkeiten neue Gebiete freizuschalten werden, das würde zu einem Metroidvania passen. Aber in Outland wird die richtige Route immer vorgegeben. Das Spiel ist also komplett linear, selbst wenn diese Route mal wieder in vorherige Gebiete zurückführt. Wobei es sich regelmäßig lohnt, die Ecken der Karte abseits der Hauptroute abzusuchen um Upgradeschreine zu finden sowie Gold für diese einzusammeln.

Die Geschichte um mörderische Götterschwestern aus Licht und Schatten (rot und blau?) ist belanglos, sie ist klar nur dazu da die Levels etwas zu verbinden. Dafür sieht das farbenfrohe Design wirklich gut aus. Mit den Farbwechseln, den Gegnern und den vielen Energiekugeln wird Outland später schon herausfordernd, aber es fordert nur an ganz wenigen Stellen annähernd die Konzentration eines Bosskampfes bei Hollow Knight, auch die Sprungpassagen sind kürzer und einfacher. Dazu hat Sterben aufgrund der häufigen Checkpoints praktisch keine Konsequenzen.

Wer diese Art von Spielen gerne spielt kann auch Outland spielen und bekommt damit einen kurzen Lückenfüller, der die Spielzeit über durchaus Spaß macht. Denn das Leveldesign ist gelungen, es bietet immer wieder neue Herausforderungen zum Knobeln. Aber der große Wurf ist es leider nicht geworden, trotz des wirklich netten Designs. Dafür fehlt an spielerischer Tiefe und insgesamt an Atmosphäre.

Serendipity 2.4-beta1 bringt Kompatibilität mit PHP 8.0

Monday, 13. September 2021

Serendipity hat gestern eine neue Version bekommen: Die 2.4-beta1, die jetzt auch hier in meinem Blog läuft.

Die Hauptänderung: PHP 8.0 wird sauber unterstützt

Wer hier mitgelesen hat kennt die Hauptmotivation hinter dem neuen Release: PHP 8.0 kam raus, brachte viele Änderungen und forderte damit auch viele Änderung vom alten Serendipity-Quellcode. Nicht alles davon Sisyphusarbeit, weil die Änderungen bei den Warnungen auch ein paar Bugs entlarvten, doch vieles war unnötiges Gedrängsel wo sich die Sprache künstlich dumm stellt – aber gut, jetzt ist es halt erledigt. Der PR von surrim gibt glaube ich einen besonders guten Eindruck davon, was für diese Kompatibilität erledigt werden musste.

Man beachte den PHP8-Upgrade-Guide falls mit dieser Serendipity-Version die Gelegenheit zum Upgrade auf PHP 8 genutzt wird.

Wer eigene Erweiterungen an Serendipity vorgenommen oder eigene Plugins laufen hat sei etwas beruhigt: Man sollte die zwar gut testen, aber Serendipity verschweigt jetzt auch in der Beta einfache Warnungen, was alten Plugins und Themes zugute kommt. Wohlgemerkt: Im Kern sind alle Warnungsquellen repariert worden, beim schweigsameren Warnungsverhalten geht es um Kompatibilität mit PHP 8 für alten Code der nicht vom Projekt kommt. Wobei das manche Plugins und alte Themes auf Spartacus einbezieht, denn auch dort gibt es welche ohne Maintainer.

Diese Änderung des Warnungslevels geht zusammen mit dem Beheben einiger Bugs bei der internen Fehlermeldungsfunktion, wodurch die erst jetzt so funktioniert wie sie einmal gedacht war. Das betrifft allerdings vor allem Entwickler, die Alpha-Versionen benutzen.

Dazu: UTF8MB4

Aber PHP 8.0 war tatsächlich nicht die einzige große Änderung. Bei MySQL ist Serendipity vor vielen Jahren in eine Falle gerannt: UTF8 konnte man zwar aktivieren, aber das war gar kein UTF8, sondern nur eine Teilmenge. UTF8MB4 wurde gebraucht, aber das war inkompatibel mit wichtigen Funktionen. Mittlerweile gibt es dafür Lösungen, die schon letztes Jahr in Serendipity aktiviert wurden. Sie brauchten noch Feintuning. Diese erste Beta dient auch der Frage: Funktionieren diese Änderung auch außerhalb unserer Testumgebungen?

Bei Neuinstallationen ist es einfach: Da wird einfach die neue Datenbank mit dem richtigen Zeichensatz angelegt, wenn die Datenbankengine neu genug ist. Upgrades sind das schwierigere Thema. Die Intention des Codes ist, die gleiche Prüfung zu machen und wenn dann schon UTF8 sowieso an ist, dann den Zeichensatz zu wechseln, was in Tests funktionierte. Im Idealfall ist das unsichtbar und danach können einfach mehr Zeichen gespeichert werden, wie Emojis.

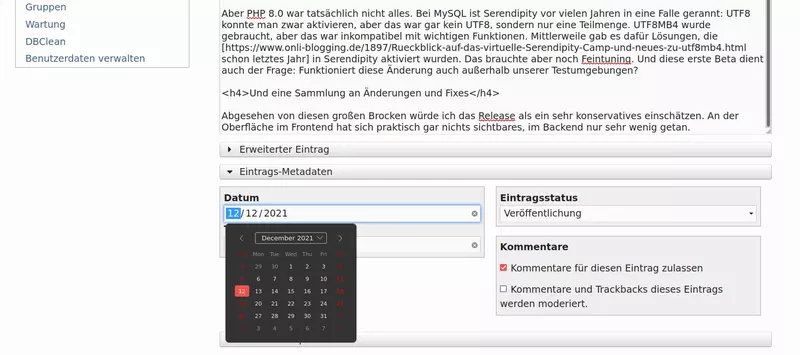

Und eine Sammlung an Änderungen und Fixes

Abgesehen von diesen großen Brocken würde ich das Release als ein konservatives einschätzen. An der Oberfläche im Frontend hat sich praktisch gar nichts sichtbares, im Backend nur wenig sichtbares getan. Aber nicht nichts, und hinter den Kulissen noch etwas mehr.

Im Eintragseditor ist das Datumsfeld nun aufgeteilt, weil Browser mit einem Widget für datetime nach jetzt zu vielen Jahren Wartezeit immer noch nicht angekommen sind. Jetzt gibt es eben ein Eingabefeld fürs Datum und eins für die Zeit, was Browser dann doch unterstützen. So sieht es bei mir im Firefox aus:

Ähnliche Verbesserungen betreffen den Umgang mit Bildern. Die responsiven Bilderfunktion sollte etwas geschickter Thumbnails wählen, sodass kleine Bilder nicht so leicht unscharf werden. Und die Mediendatenbank hat einen Bug behoben bekommen, bei der nach dem Upload von Bildern vom Editor aus ein anschließendes Ordnerwechseln zur Standardmediendatenbank führte, von wo der Upload nicht durchzuführen war. Der Bug hat mich hier persönlich im Blog lange genervt. Nette neue Bonusfunktion: Beim Einbinden neuer Bilder in Einträgen wird das Attribut loading="lazy" gesetzt, wodurch sie nicht sofort Laden, sondern erst wenn weiteres Scrollen sie bald sichtbar machen würde. Das sollte vielen Blogs einen netten Performanceboost in der Praxis bringen, gerade ihren Startseiten.

Natürlich, wie bei jedem neuen Release, gab es Updates der gebündelten Libraries. Dort hab ich etwas Chaos aufgeräumt, das ich mit einer umständlichen composer-Einbindung angerichtet hatte. Die Updates betreffen auch den CKEditor. Bei dem wurden zum einen ein paar alte Zöpfe abgeschnitten, sodass seine Konfigurierbarkeit sehr viel beherrschbarer sein sollte. Außerdem wurde die Standardkonfiguration angepasst (nach Rückmeldung im Forum), sie sollte jetzt ein paar typische Probleme im WYSIWYG-Modus umschiffen.

Es gab relativ tiefgreifende Fixes für die Multisprachunterstützung, die der Performance dienen sollten und auch Fehler in dieser Funktion beheben (von stephanbrunker). Die Tokengenerierung für die Aktionen bei den Emails ist jetzt sicherer (von hannob). Der Installer prüft jetzt, ob das benötigte XML-Modul vorhanden ist (von UweKrause). Und die Liste ginge noch deutlich weiter, wenn ich jetzt weiter durch die Commits gehen würde.

Ich hoffe, die neue Version gefällt den Serendipity-Bloggern. Mir liegt diese Version sehr am Herzen – zum einen, weil sie angesichts des sich langsam nähernden Endes von PHP 7 (7.4 bekommt reguläre Updates bis November 2021, Sicherheitsupdates bis November 2022) notwendig war, aber auch weil die Arbeit am Code meiner Wahrnehmung nach diesem sehr geholfen hat. Es tat gut, das lange schwelende MySQL-Zeichensatzproblem anzugehen, und auch einige alte Zöpfe im Code abzuschneiden. Und gefühlt war ich seit 2.0 mit der Smartymigration des Backends nicht mehr so involviert, davor sowieso nicht.

Bis alle Plugins mit PHP 8.0 kompatibel sind steht noch etwas Arbeit an, aber damit das in einem guten Tempo im Ganzen gelingt braucht es Hilfe, kurz: Mehr aktive Entwicklung. Serendipity ist einfach insgesamt ein ziemlich großes System. Auch bei den alten Themes könnte man viel machen und mit PHP 8.1 steht im Kern dann die nächste Migration an. Das schafft Modernisierungsdruck, aber auch -potential. Für neue Entwickler wäre Serendipity gerade und in naher Zukunft ein ziemlich spannendes Projekt, da kann ich nur einladen.

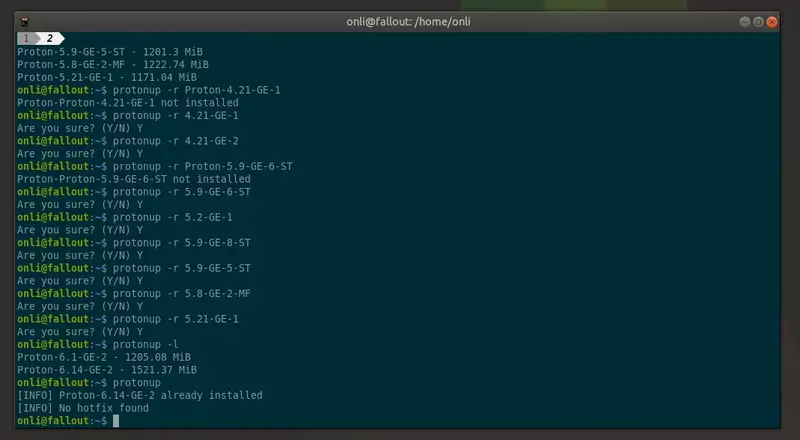

Mit protonup leichter das neueste Proton-GE installieren

Wednesday, 18. August 2021

Der kleine Helfer protonup installiert auf dem System komfortabel die neueste Version von Proton-GE (GloriousEggroll). Das ist eine alternative, schneller mit Updates versorgte Variante von Proton, die von einem Redhat-Entwickler gepflegt wird. Der Vorteil: Damit laufen schlicht mehr Spiele besser. Und die Installation ist mit protonup jetzt noch einfacher (via).

Falls pip3 nicht installiert ist erst das, danach damit protonup installieren:

pip3 install protonup-ng

Update 01.05.2022: protonup kommt bisher mit dem neuen Releasenamen von Proton-GE nicht zurecht. Stattdessen kann man protonup-ng benutzen. Ich habe deswegen die Installationsanleitung oben umgestellt. Die Benutzung unten bleibt gleich.

Kurz einrichten:

protonup -d "~/.steam/root/compatibilitytools.d/"

Und schon kann die neueste Version installiert werden:

onli@fallout:~$ protonup Ready to download Proton-6.14-GE-2 Size : 412.57 MiB Published : 2021-08-02 Continue? (Y/N): Y Downloaded 100.0% - 412.62 MiB/412.57 MiB [INFO] Installed in: .steam/root/compatibilitytools.d/Proton-6.14-GE-2

Außerdem lassen sich alte Proton-GE-Installationen auflisten und entfernen:

onli@fallout:~$ protonup -l Proton-6.1-GE-2 - 1205.08 MiB Proton-4.21-GE-1 - 962.43 MiB Proton-4.21-GE-2 - 962.5 MiB Proton-6.14-GE-2 - 1521.37 MiB Proton-5.9-GE-6-ST - 1202.5 MiB Proton-5.2-GE-1 - 1597.76 MiB Proton-5.9-GE-8-ST - 1212.55 MiB Proton-5.9-GE-5-ST - 1201.3 MiB Proton-5.8-GE-2-MF - 1222.74 MiB Proton-5.21-GE-1 - 1171.04 MiB onli@fallout:~$ protonup -r Proton-4.21-GE-1 Proton-Proton-4.21-GE-1 not installed onli@fallout:~$ protonup -r 4.21-GE-1 Are you sure? (Y/N) Y

Das ist netter als ich glaubte, denn ich hatte keine Ahnung, dass die Installationen so verdammt groß sind.

Nach einem Steam-Neustart kann dann wie gehabt in den Einstellungen generell die neue Protonversion als Standard gesetzt oder sie nur für bestimmte Spiele aktiviert werden.

Nette kleine Erleichterung, fand ich.

Warum bei Anonymität, Privatsphäre und Sicherheit im Netz keine Kompromisse möglich sind

Wednesday, 11. August 2021

Es ist nicht überzogen zu sagen: Die gesellschaftliche Auseinandersetzung um Anonymität, Privatsphäre und IT-Sicherheit entzündet sich gerade zu einen echten Kampf. FOSS-Software spielt in diesem eine Sonderrolle, weil sie unheimlich schwer zu regulieren ist und so Fakten schafft. Dagegen und gegen Anonymität versprechende Firmen gehen Staaten und bestimmte andere Firmen aber verstärkt vor.

Doch kann es hier nicht einfach einen Kompromiss geben? Gibt es sinnvolle Regelungen, die nur da partiell Anonymität entfernen und in die Privatsphäre hineingreifen wo es wirklich sinnvoll ist? Nein, das ist völlig unmöglich und wäre bei umfassender Anwendung das endgültige Ende von Anonymität im Internet, eine nie dagewesene Reduzierung der Privatsphäre und eine gesamtgesellschaftliche Schwächung der IT-Sicherheit.

Zum Kontext: Dies ist eine Entgegnung auf einen Kommentar von Gerrit bei curius.de, der wiederum war wohl eine Reaktion auf meinen Kommentar zu seinem Blogartikel über die Datenweitergabe von ProtonMail an US-Behörden. Ich ziehe mir meine Position nicht völlig in der Kürze der Zeit aus dem Allerwertesten; Anonymität – wenn auch nicht in diesem Kontext – war Thema meiner Doktorarbeit. Außerdem arbeite ich momentan im Randbereich privatsphärenwahrender Kommunikation.

Die derzeitige gesellschaftliche und technologische Ausnahmesituation

Machen wir uns erst einmal kurz klar wo wir stehen: Am wahrscheinlichen Endpunkt einer historisch einmaligen Ausnahmesituation. Dem Staat gegenüber anonyme Kommunikationsmittel hat es praktisch nie gegeben. Wo kommuniziert wird, wird potentiell mitgehört und kontrolliert – das haben sich Staaten immer herausgenommen. Und doch haben wir sie derzeit.

Gerade der deutsche Zensor war eine historische Konstante, der nicht nur prüfte was die Bevölkerung untereinander sich schrieb und sagte, sondern auch was veröffentlicht werden durfte. Bekanntes Beispiel ist der Einfluss des Zensors auf die deutschen Aufklärer im 18. Jahrhundert. Geistig verwandte Fortführung davon ist die Zensur von Videospielen via einem Index, nichts anderes als einer Zensurliste ungewollter Kunst, oder die Impressumspflicht, die der Minimierung anonymer Publikationen dient. Gerade Deutschland hat also eine tradierte und aktive Zensur- und Kontrollpraxis. Das Land ist aber beim Zugriffnehmen auf Kommunikationsmedien nicht einmalig.

In Telekommunikationsinfrastruktur muss der Staat mithören dürfen, sagt dieser. Telefonleitungen beispielsweise wurden einfach angezapft. Bei Internettechnologie wurden solche Vorschriften früh übernommen. So gibt es verpflichtend Abhörschnittstellen bei jedem Email-Provider ab einer gewissen Kundenanzahl, mit denen dann das gesamte Emailpostfach heimlich mitgelesen werden kann. Auch andere Staaten sind da extrem, die USA beispielsweise verbot kurzerhand den Export von brauchbarer Verschlüsselung und versucht immer wieder, die Anwendung ganz zu verbieten.

Dieser absolute Überwachungsanspruch zusammengenommen mit den technischen Gegenmaßnahmen und Überwachungsmöglichkeiten schafft eine interessante Situation, die sowohl in die Richtung von unerreichten Freiheitsrechten als auch unbekannt totaler Überwachung ausschlagen kann:

- Unsere Kommunikation und unsere Alltagstätigkeit erfolgt mehr als jemals auf potentiell komplett abhörbaren Netzwerktechnologien.

- Gleichzeitig haben wir aber Verschlüsselungsmethoden gefunden, die den Nutzern dieser Dienste vollständige Schutz vor dem Mitlesen ihrer Kommunikationsinhalte gewähren könnten.

- Allerdings hat der Staat jetzt erstmals die Möglichkeit, unverschlüsselte oder Kommunikation mit geknackter Verschlüsselung vollständig aufzuzeichnen und auszuwerten.

Man kennt vielleicht dieses Bild der sich wiederholenden Geschichte. Und die Entgegnung, dass sich nichts wiederholt, es reime sich nur. Das passiert hier: Im Grunde laufen die gleichen Entwicklungen wie bei jedem Kommunikationsmedium – anfängliche Anonymität und Datensicherheit durch Ignoranz, dann bekommt der Staat Angst um seine Macht, dann wird mitgelesen. Hier aber ist die Dimension neu, mit der zum einen dagegen vorgegangen werden kann und wie vollständig zum anderen das Abhören durchgeführt würde. Und außerdem ist enorm anders, wie weit in den privatesten Lebensbereich die Technologienutzung und damit das Abhören hineinreicht. Es ist eine Weiterentwicklung der damaligen Situationen.

Sicherheit geht nicht stückchenweise

In dieser historisch einmaligen Situation rennen wir also in die Frage: Wieviel Anonymität und Privatsphäre wollen wir zulassen? Und damit in zwei Probleme: Der alte Kompromiss der staatlichen Legitimierung des Eingriffs war niemals gut und ist es heute noch weniger, zweitens ist die technische Konsequenz dieser Eingriffsermöglichung enorm.

Nehmen wir einen Chatanbieter, der bis jetzt vollständig anonymisierte und Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation ermöglicht hat. Logdateien gibt es nicht. Die Entschlüsselung bräuchte für jede einzelne Nachricht jeweils das jahrelange Arbeiten von Supercomputern. Selbst Metadaten darüber wer wem schreibt wird mittels Datendurchmischung unerhebbar gemacht. In Sachen Datenschutz und Anonymität die perfekte Lösung – und nah dem, was Dienste wie Signal heute tatsächlich anbieten.

Wenn wir dem Staat hier einen Eingriff auch nur auf Einzelne erlauben, wird die Anonymität und der Datenschutz aller reduziert. Denn der ginge jetzt hin und sagte: Logdateien müsst ihr führen. Ergo ist der Dienst nicht mehr anonym, ein entsprechend mächtiger Angreifer kann die IP-Daten zuordnen. Dann sagt er: Mitlesen will ich auch. Also ist die gesicherte Privatheit der Kommunikation weg, weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abgeschafft wird.

Das ist keine Theorie: Genau das ist bei der Kommunikationslösung für Rechtssachen(!) passiert, da weder das Anwaltspostfach noch De-Mail eine direkt aktive integrierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Wenn staatliche Lösungen das schon bei so absolut kritischen Daten machen, dann sieht man wo das Ziel liegt. Und tatsächlich fordert "der Staat" derzeit die Abschaffung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Chatdiensten und will das per Gesetz durchdrücken.

Der Angreifer ist mächtiger als je zuvor

Schlimmer: Es ist nicht so, dass diese Daten dann nur per Richterentscheidung in kritischsten Situationen erhoben werden. Sondern da sie nun als gewollte Schwachstelle in die Kommunikationssysteme eingebaut sind, stehen sie auch anderen Angreifern zur Verfügung. Das kann die Hackerbande aus Nordkorea sein, die sich Zugriff auf die nun erhobenen Logdateien verschafft. Oder, garantiert ist der Zugriff der Geheimdienste.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Oder anders: Es war mal eine, aber sie hat sich als wahr herausgestellt. Dass die Geheimdienste eine umfassende Datenabhöraktion am Laufen haben war der Kern der Enthüllungen von Snowden. Die NSA will den gesamten Internetverkehr durchleuchten und soweit möglich speichern. Geheimdienste wie der BND helfen dabei, indem sie den Internetverkehr auf den sie Zugriff haben an diesen fremden Geheimdienst weiterleiten. So umgehen sie, dass sie keine Dauerüberwachung der eigenen Bürger durchführen dürfen – machen sie auch nicht, sie leiten nur die Rohdaten weiter und bekommen im Gegenzug Auswertungsergebnisse.

Ich halte das für Landesverrat – obwohl das bekannte Ausmaß der BND-Involvierung vergleichsweise gering ist. Doch selbst wenn die Einschätzung stimmen würde, Konsequenzen gab es ja nichtmal als bekannt wurde, dass Merkels Telefon abgehört wird. Welchen staatlichen Schutz können sich normale Bürger da erhoffen?

Und nebenbei: Ja, das geheimdienstliche Datensammeln ist mehr als das Mitlesen von Texten. Es schließt den Zugriff auf Audio- und Videodaten ein, inklusive der Fähigkeit, heimlich Kameras von Laptops und Smartphones aktivieren zu können. Das mag in einem kleineren Maßstab passieren, ist aber grundsätzlich auch eine Fähigkeit, über die Geheimdienste wie Strafverfolgungsbehörden verfügen wollen.

Aber nochmal: Es geht nicht alleine um Geheimdienste. Wer das für Aluhutzeug hält kann sich dieses Argument wegdenken. Auch ohne sie ist das Wirken des Gesetzgebers und der normalen Behörden zerstörerisch für die digitale Privatsphäre. Das Vorschreiben von Überwachungsmöglichkeit bedingt Systeme, die überwachbar sind – so trivial kann man es sehen. Überwachbare Systeme aber sind angreifbar, nicht nur von dem, der die Überwachbarkeit in Auftrag gegeben hat. Außerdem ist es völlig berechtigt, auch bei den derzeit nach Überwachungsmöglichkeiten schreienden Staatsgewalten ein enorm hohes Missbrauchspotential zu sehen. Und sei es nur durch Missbrauch einzelner - man denke an die Adressen von Zielpersonen, die wohl über Polizeicomputer an Naziterroristen weitergegeben wurden.

Das ist die Welt, in dem wir uns bewegen. Und in dieser kann es nur absolute oder keine Softwaresicherheit geben. Das diktiert die Technik, aber es diktiert auch das Angreifermodell. Da der Angreifer staatliche Stellen sind und damit fast allmächtig, ist die einzige Chance auf anonyme und private Kommunikation in den globalen Kommunikationssystemen das Erstellen von Kommunikationswegen, die vollständig von jedwedem Fremdzugriff geschützt sind und bei denen keine verwertbaren Metadaten anfallen. Auf Endgeräten, die von Hardware- bis Softwareebene vollständig sicher sind, sonst werden die angegriffen.

Von diesem Idealzustand sind wir weit entfernt, gerade die Software und die Hardwareseite ist ein Thema für sich – Apple zeigte gerade wieder, dass proprietäre Systeme die eigenen Nutzer ausspionieren und an Strafverfolgungsbehörden verraten. Wir können aber hoffen, dass der Zugriff über diese Ebenen noch nicht vollständig ist.

Mit den Grenzen könnten wir leben

Kommen wir zum Begriff des rechtsfreien Raums. Der sei die Folge, wenn der Staat keine Vollkontrolle hat. Das stimmt nicht, denn es ist ein maßlos überzogenes Konzept und pure Propaganda von Verfechtern staatlicher Überwachung.

Es geht nicht um Rechtsfreiheit. Es geht um Grenzen der Rechtsdurchsetzung. Diese Grenzen gibt es auch heute schon außerhalb des Netzes und wir glauben trotzdem nicht, dass in Deutschland keine Rechte mehr gelten würden.

Was wir machen, ist abzuwägen: Es gibt Gesetze, die in einem gewissen Maße akzeptiert werden. Andere Regeln sind veraltet, offensichtlich Grundrechtswidrig und gehören abgeschafft, wie damals die erlaubte Vergewaltigung in der Ehe oder heute (natürlich weniger schlimm) das fundamentalchristliche Tanzverbot. Aber wir haben auch heute natürlich ernste Missstände, wie das Verbot der Aufklärung über Abtreibungen. Die Gesellschaft in einem diffusen Prozess entscheidet dann, welche Regeln wie hart durchgesetzt werden, welche außer Kraft fallen schon bevor sie offiziell abgeschafft werden. Und schaut dabei auf die Verhältnismäßigkeit: Der Staat wirft keine Bombe auf einen kompletten Frankfurter Stadtteil, wenn Karfreitag dort jemand Musik abspielt. Selbst wenn die Musik ansonsten nicht abschaltbar ist.

Den Komplettanspruch der vollständigen Regeldurchsetzung mit allen Mitteln gibt es, aber er ist hoch autoritär und keine Mehrheitsmeinung. Und führt nicht zu einen Staat, in dem Menschen freiwillig leben würden.

Genau diesen Abwägeprozess gilt es auch im vermeintlich rechtsfreien Raum des Internets zu durchlaufen. Nationale Gesetze mögen in Einzelfällen gelten, aber wie und wie weit sie durchgesetzt werden können hat Grenzen. Es kann nicht weltweit jedwede Anonymität abgeschafft werden, nur weil ein Mensch einmal einem anderen eine Morddrohung geschickt hat. Oder: Ja, wir könnten das tun, aber es wäre völlig unverhältnismäßig.

Doch es gibt keinen Mittelweg, keinen Kompromiss, der die Grundrechtsaufhebung nur temporär für einige wenige erlauben würde, denn der Mechanismus dafür ist angesichts der übermächtigen Angreifer und der notwendigen Schwächung der Grundsicherheit verbaut. Wir sehen das bei den alten Kommunikationsmedien wie dem Telefonnetz: Die Protokolle dahinter sind komplett unsicher. Das ist der Grund, warum SMS keine besonders sichere Wahl bei einer Zwei-Faktor-Authentifizerung ist. Aber die Unsicherheit der Netze wurde – so die These – bewusst in Kauf genommen um Abhörbarkeit herzustellen. Auf jeden Fall wurde sie Jahrzehntelang nicht problematisiert. Es ging ja auch meist um nationale Netze, mit wenigen ausländischen Angreifern.

Die aber gibt es im globalen Internet. Gleichzeitig kommen wir da zu dem Problem, dass ganz verschiedene Staaten Daten von Firmen anfordern. Der eine mag dem demokratischen Deutschland noch vertrauen. Der in den Faschismus rutschenden USA dann schon weniger. Und dem genoziden China schon gar nicht. Aber die alle fordern verfügbare Daten an, zunehmend selbst bisher nicht verfügbare.

Die durchaus vernünftige Alternative ist, eine begrenzt mögliche Rechtsdurchsetzungsfähigkeit einfach hinzunehmen. Ja, dann kann der Staat eben nicht die IP des Senders einer unschönen Nachricht herausfinden. Aber wenn der Empfänger die Nachricht zur Anzeige bringt kann die Strafverfolgsbehörde den Text analysieren und findet den Sender vielleicht so. Oder es gibt es einen Informant im Umfeld des Täters. Sogar bei Naziterroristen hätte das funktioniert, wenn da sorgfältig gearbeitet worden wäre. Nur weil das Extreminstrument der vollständigen Internetüberwachung nicht verfügbar ist heißt das ja nicht, dass es gar kein Instrument für Strafverfolgungsbehörden gäbe.

Deswegen kann es hier keinen Kompromiss geben. Erstens, weil dann Kommunikationsdienste generell nicht mehr anonym und privat wären (insofern sie das heute sind). Zweitens, weil wir über die Vertraulichkeitseigenschaften von technischen Systemen reden, die bedroht werden durch skrupellose Angreifer mit den Fähigkeiten von Staaten, mit technischen fähigen Auswertungssystemen. Gegen die ist ein partieller Schutz über Regularien im Sinne einer verstaubten Bonner Behördenstube nicht mehr möglich.

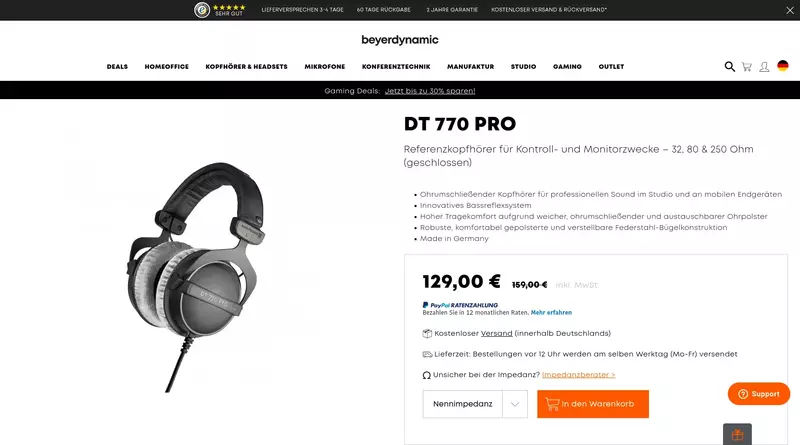

Kopfhörer #2: Der DT 770 PRO (vs dem ATH-M50x)

Monday, 9. August 2021

Der DT 770 PRO wird von beyerdynamic als professioneller Kopfhörer vermarktet. Mit einer geschlossene Bauform hat er etwas passive Isolierung, ist "Made in Germany" und für die Reparierbarkeit gibt es im scheinbaren Kontrast zum fest angebrachten Kabel viele verfügbare Ersatzteile, was gut zu seiner extrem stabil wirkenden Konstruktion passt. Im Vergleich mit dem ATH-M50x kommt er gut weg.

Ich hatte mich schon auf den M50x eingeschossen und dann später bemerkt, dass ich die beiden ja völlig legitim vergleichen könnte. Was mir auch deswegen gefiel, weil die Entscheidung zwischen den beiden von Anfang an sehr uneindeutig war, beide wirkten wie sehr gute Optionen in meiner Auswahl. Da ich von mehreren Seiten die Einschätzung hörte, dass der DT die bessere Wahl sei, wollte ich dem nun doch eine Chance im Test auf meinem Kopf geben.

Wenn das eingebaute Kabel ein nicht so wichtiger Faktor ist wie ich ursprünglich dachte, ist der Kopfhörer wirklich der bessere? Eine eindeutige Einschätzung kann ich nicht liefern, dafür sind beide zu gut. Aber ich habe jetzt ein paar mehr eigene Erfahrungen.

Aussehen und Konstruktion

Der DT 770 PRO macht einen sehr stabilen und hochklassigen Eindruck. Der Kopfbügel besteht ersichtlich aus Metall, das unten zu den Plastikohrschalen führt, und oben mit einem aufknöpfbaren Polsterband ummantelt ist. Zusammen mit dessen sichtbaren silbermetallenen Knöpfen und dem lose zu den Ohrschalen geführten Verbindungskabel schreit das Gerät "industrielles Produktdesign", was keine schlechte Sache sein muss.

Aber gerade das Metall des Rahmens mit seinen nichtmal stark abgerundeten Kanten sieht nicht gerade komfortabel aus. Zum Glück wirken da die mit grauem Velour sehr weich gepolsterten Ohrmuscheln gegen. Denn mit denen will man den DT 770 PRO doch direkt aufsetzen, und schon im ersten Moment fühlen sich die Ohrmuscheln auch so angenehm an wie sie aussehen. Auch bei etwas längerem Gebrauch wird das Material nicht unangenehm. Ich weiß nicht, wie es bei 40° im Schatten wäre – der Sommer derzeit verdient hier kaum den Namen. Aber bisher schwitzen die Ohren unter den Polstern viel weniger als man vielleicht glaubt, nämlich praktisch gar nicht.

Allerdings sind diese sehr großen Ohrenschalen auch für mich sehr ungewohnt gewesen. Und der Druck, den sie verteilen, ist nicht unbedingt gering. Es ist kein direktes festes Pressen, aber zumindest jetzt in der Anfangsphase durchaus spürbar. So sitzt der Kopfhörer zwar gut, aber ganz aus der Wahrnehmung verschwand er mir bisher nicht. Dass ich direkt am ersten Testtag fürchterliche Kopfschmerzen bekommen habe könnte damit zusammenhängen, kann aber natürlich auch Zufall gewesen sein. Immerhin wiederholte sich das nicht.

Das Kabel ist fest eingebaut. Welches Kabel es ist hängt von der Version ab. Bei der mit 250 Ohm – die mit meinem Sharkoon DAC Pro S V2 übrigens problemlos und weit ohne ans Limit zu gehen funktioniert – ist es ein Spiralkabel. Da wusste ich vom M50x, dass es für meinen Arbeitsplatz eine gute Lösung ist. Das 1,60m lange gerade Kabel der 32-Ohm-Version hätte auch funktioniert, aber das 3m-Kabel der 80-Ohm-Version wäre hier unpraktisch.

Tatsächlich gab es mit dem Kabel keine echten Probleme, wobei ich wegen des Kabelanschluss an der linken Seite langfristig den DAC auf die andere Seite das Schreibtischs kleben müsste.

Klang und Isolation

Mit seiner geschlossenen Bauform isoliert der DT 770 Pro doch einiges vom Umgebungslärm weg oder macht ihn zumindest weniger störend laut. Ohne Musik sind normale Umgebungsgeräusche immer noch gedämpft da. Sobald Musik in normaler Lautstärke läuft ist von der Umgebung wenig mitzukriegen. Klingel wie Anruf hätte ich verpasst, hätte die Büronachbarin nicht extra drauf hingewiesen, was ich auch nur gerade so mitbekam.

Den Klang empfand ich wieder als sehr gut. Was ich auch abspielte, es passte. Weder war der Bass überbetont, noch fehlten mir Höhen, noch wirkte er dumpf. Der Bass ist auch nicht schwachbrüstig – bei entsprechenden Liedern. Die kurz nach Beginn einsetzende Trommel bei Effect and Cause der White Stripes hat mich beispielsweise fast geschockt. Das abseits von Musik Sprecher in Videos problemlos zu verstehen sind ist auch klar.

Ich werde unten mehr im direkten Vergleich zum M50x sagen. Im Vergleich zum Logitech UE 6000 gilt aber, was schon beim M50x galt: Der Klang ist näher bei dessen aktiven als bei seinem dumpferen passiven Modus, aber ohne seinen überbetonten Tiefen zu reproduzieren, die mir z.B. beim Album Tempel von Colour Haze unangenehm wurden.

Was anderes als sehr guten Klang hatte ich bei all seinen positiven Kritiken aber auch nicht erwartet.

Andererseits überträgt das Kabel bei Berührung mehr Geräusche als ich erwartet hatte. Das ist nicht perfekt, kannte ich so nicht, und gerade deswegen erwähnenswert, weil das Kabel ja nicht auswechselbar ist. Der dadurch entstehende Lärm ist nicht unangenehm laut, aber wahrnehmbar. Zum Joggen wäre er ungeeignet, wenn dabei das Kabel über die Kleidung reiben würde.

Die Hauptunterschiede zum M50x

Wenn man den DT 770 PRO neben den M50x hält wirkt der letztere mehr wie ein Spielzeug. Dessen Plastikkonstruktion wirkte von Anfang an nicht sehr beeindruckend, der Klappmechanismus mehr wie eine moderne Spielerei. Und von moderner Spielerei hat der Konkurrent von beyerdynamic so gar nichts. Wie man das findet muss man selber sehen. Ich könnte verstehen, wenn das industrielle des DT 770 Pro etwas abschreckend wirkt. Andererseits wirkt es nunmal auch stabil, und wenn man dann weiß, dass Ersatzteile verfügbar sind, macht es den Kopfhörer und seine funktionale Konstruktion sehr sympathisch.

Andererseits schaut man sich dann das Kabel an, wo die Funktionalität eines wechselbaren Kabels klar dem M50x zugute kommt. Das zwar proprietär sein mag, aber dafür liegen dem Gerät gleich drei bei und damit alle Längen die man brauchen könnte, außerdem gibt es nicht zu teure Adapter. Und obwohl beide meine Vergleichskopfhörer ein Spiralkabel benutzen, ist Klangübertragung bei Reibung beim M50x kein Thema. Das muss an der Art des Kabels oder der Verbindung im Kopfhörer liegen. Und schon schaue ich etwas weniger wohlwollend auf das Gerät aus Deutschland.

Der große Unterschied sind die Ohrschalen und die Polsterung. Die vom DT 770 PRO sind sehr weich und angenehm gepolstert. Aber die Schalen sind auch sehr groß, was ungewohnt ist. Zumindest ohne ausreichend lange Gewöhnungsphase ist das zusammen mit dem höheren Druck vielleicht sogar etwas unangenehm.

Die vom M50x sind erstmal das Gegenteil: Nicht sehr weich gepolstert und eher klein. Beides zusammen macht sie im ersten Moment deutlich unbequemer. Aber an die kleinere Form bin ich eher gewohnt, dem kann ich durchaus etwas abgewinnen. Und ich hatte bei ihm – in der allerdings kurzen Zeit – weniger den Eindruck, dass beim längeren Tragen er wegen des Drucks auf den Kopf jetzt abgesetzt gehört.

Jedoch: Der DT 770 PRO gewinnt wohl den Kampf, wenn es um Komfort geht. Zumindest ist er eher den Versuch wert, ob die großen Ohrschalen als angenehm oder unangenehm empfunden werden. Insgesamt sind aber beide so gebaut, dass ich sie als unangenehmer als meinen bisherigen Logitech-Kopfhörer empfinde. Das könnte sich mit der Zeit natürlich ändern. Aber es könnte auch schlicht damit zu tun haben, dass diese beiden Kopfhörer mit Studioansprüchen da andere Prioritäten als das leichte Plastik-Consumer-Gerät mit dem Memoryschaum-Ohrpolstern haben. Egal woran es liegt, beim Komfort dürfte es stärkere Alternativen geben.

Isolieren tun beide ähnlich gut, aber der DT 770 PRO reduziert den Außenlärm etwas mehr als es der M50x schafft. Sobald Musik abgespielt wird sollten sie sich nichts nehmen, höchstens vielleicht in einem extrem lauten Großraumbüro, im Flugzeug oder im Bus. Aber in solchen Szenarien ist ein Kopfhörer mit aktiver Lärmfilterung sowieso die bessere Wahl.

Klangvergleich

Ich sollte hier noch den Klang vergleichen, finde den Vergleich aber unheimlich schwer. Es ist bei Kopfhörern sowieso schon schwierig etwas sinnvolles zu sagen, wenn nicht wie bei manchen sehr günstigen Modellen klare Macken wie ein Verzerren auftreten. Dann verhalten sich die beiden hier auch noch sehr unterschiedlich bei der Lautstärke, was sicher an der jeweiligen Nennimpedanz liegt. Mit dem Sharkoon-DAC als Treiber muss ich beim DT 770 PRO ordentlich aufdrehen, da steht der Regler schonmal bei 30% oder höher, wobei ab 20% jede Erhöhung nur noch mehr Details freizuschalten scheint anstatt simpel die Lautstärke zu erhöhen. Beim M50x stellt sich dagegen die Frage, ob 7% oder 11% die Standardlautstärke sein sollte, und die Details regelt der Softwareregler der jeweiligen Anwendung. Ein wahrscheinliches Detail des DACs: Der M50x hat mit ihm ein minimales Grundrauschen, das bei absoluter Stille wahrzunehmen ist. Der DT 770 Pro hat das nicht. Ich sehe das nicht als Faktor.

Aber das lauter besser klingt ist einer, wenn man das nicht geeicht bekommt bringt ein Hörvergleich objektiv wenig.

Nach der Vorwarnung, ich habe es trotzdem versucht. Ich hatte beim ersten Anhören beim M50x den Eindruck, dass der Klang sehr klar ist. Und das trägt sich hier weiter. Wieder ist Tempel von Colour Haze mein Vergleichspunkt, weil es das Album aller Alben ist, das ich am besten kenne. Wenn ich die beiden vergleiche meine ich auch wieder, mit dem M50x sehr viele Details wahrzunehmen. Das Album webt einen ziemlichen Klangteppich, den der M50x sehr gut rüberbringt. Es klingt immer noch so, wie ich es von meinen alten Kopfhörern gewohnt bin, nur dass ein paar Details mehr da sind, und dieses Hallen der Instrumente in seinen Extremen weniger verzerrt. Der M50x klingt hier einfach von Anfang an klasse.

Beim DT 770 PRO hatte ich da etwas mehr Mühen. Wobei der DT aber keinesfalls schlecht klingt, auch er bringt all die in diesem Album verpackten Details sehr deutlich rüber. Aber bei ihm muss ich die Lautstärke etwas mehr aufdrehen als es mir gleichwertig erscheint, bis der Klang da genauso brilliert und der Hall richtig ist, wobei der Bass dann etwas betonter ist. Als ob die großen Ohrenschalen erstmal gefüllt werden müssen. Sind sie das, dann klingt dieses großartige Album in seiner Variante sehr angenehm. Und ich meine angenehm, denn ich weiß nicht, ob es weicher wirklich trifft - zumindest ist inexakt damit nicht gemeint. Druckvoller? Egal wie man es beschreibt, subjektiv klingt auch er sehr gut.

Was passt, denn beides sollen gelungene neutral abgestimmte Kopfhörer sein. Riesenunterschiede bei Bass und Höhen wären sehr überraschend, für von mir wahrnehmbare Probleme beim Auftrennen vom Klängen sind sie zu gut, und um riesige Unterschiede bei der gehörten Größe der Bühne zu haben eignet sich die geschlossene Bauform wohl wenig. Klar, wenn man es drauf anlegt ist da schon ein deutlicher Unterschied, die Positionierung beim DT 770 PRO geht weiter vom Zentrum weg.

Doch insgesamt: Würde ich einen der beiden wegen seines Klangs klar vorziehen? Nein. Während die Zweittesterin eine klare Vorliebe für den M50x hat, schwanke ich sogar bei der Entscheidung welcher mir auch nur ein bisschen besser gefällt. Anfangs hatte ich auch eine Tendenz zum M50x, wegen seiner Klarheit. Gerade denke ich, dass der DT doch sehr angenehm ist. Hilfreich ist das nicht.

Fazit

Den DT 770 PRO doch noch anzugucken sollte mir eine klare Entscheidung verschaffen. Das Ziel erscheint mir jetzt nur noch schwerer erreichbar. Denn der Kopfhörer klingt wirklich gut, seine Konstruktion scheint mir super stabil, das Kopfpolster einfach aufknöpfbar und damit auswechselbar zu machen ist genial. Die weichen Ohrpolster verschaffen dann den nötigen Komfort. Andererseits bin ich unsicher, ob diese weichen Ohrpolster nicht mit etwas zu viel Druck auf meinen Kopf gepresst werden. Davon merkt man anfänglich nichts, aber in den ersten Tagen wurde ihn zu tragen mir schnell plötzlich unangenehm. Es brauchte zumindest etwas Gewöhnung. Diesen Effekt hatte der M50x auch anfangs nicht, dafür sind seine Polster generell unbequemer und er bleibt daher auf dem Kopf präsenter, was ein Nachteil ist.

Das nicht wechselbare Kabel des DT 770 PRO stört mich schon, dass es Berührungen mehr transportiert als der M50x hilft da nicht. Andererseits ist letzteres in der Praxis nicht störend gewesen, selbst beim Tippen dieses Artikels (wobei die Hand manchmal das Kabel streift) mit Musik im Hintergrund.

Wenn auch keine einfache Entscheidung, so brachte der Test doch eine Erkenntnis: Der Vergleich macht deutlich, dass ich mit den begrenzten Komfort der Ohrpolster des M50x nicht eingebildet habe. Wenn ich den behalte würde ich die wohl tatsächlich auswechseln. Vielleicht wäre das eine gute Route vorwärts. Und wenn der M50x mir dann irgendwann kaputtginge, dann könnte ich den DT 770 PRO nochmal kaufen. Selbst wenn ich ihn am liebsten direkt hierbehalten würde. Das ist völlig unvernünftig, aber ja: So gut finde ich ihn.

Vom Preis nehmen die beiden sich nicht viel. Direkt vom Hersteller kostet auch dieser Kopfhörer 129€, wobei die Webseite direkt einen 10%-Begrüßungscoupon anbietet, das reduziert ihn auf 116€. Garantiezeit ist dann nur zwei statt wie bei Thomann drei Jahre, dafür ist der Rückgabezeitraum mit 60 Tagen doppelt so lang.

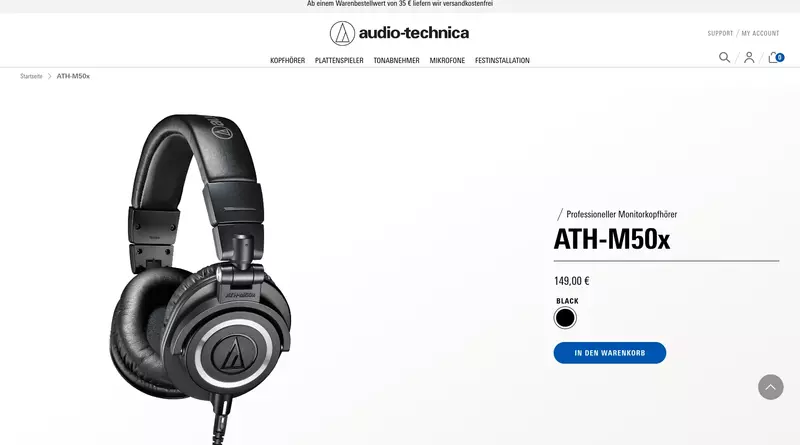

Kopfhörer ausgesucht und angetestet: Der ATH-M50x

Friday, 30. July 2021

Während ich das hier schreibe höre ich Musik mit meinem neuen Kopfhörer: Dem ATH-M50x der japanischen Firma Audio-Technica. Es ist ein netter Kopfhörer, der gut klingt und trotz seiner flexiblen Plastikkonstruktion relativ stabil wirkt.

Die Entscheidung

Meine Auswahl wurde zum Ausschlussprozess, es kamen keine neuen Argumente hinzu. Nur den modularen aiaiai TMA-2 musste ich noch einordnen, aber hätte den Meze 99 Classics ihm vorgezogen. Der Meze 99 wäre generell mein Favorit gewesen und ich hätte ihn genommen, wenn der Anbieter Ersatzteile anbieten würde oder die Seite vernünftig erklärt hätte, wie nach der Minimalgarantie eine Reparatur praktisch ablaufen würde. So hätte ich mich bei einem Defekt veräppelt gefühlt. Den beyerdynamic DT 770 Pro disqualifizierte sein nicht auswechselbares Kabel. Da erstmal einen Adapter einlöten zu müssen hätte mich zu wahrscheinlich überfordert. Beim Superlux HD-669 erschien es mir zu wahrscheinlich, dass er nicht lange hält – und dass ich mich irgendwann gefragt hätte, ob ein anderes Modell nicht doch wahrnehmbar besser klingen würde.

So blieb der ATH-M50x. Auch er hatte im Vorhinein erkennbare Nachteile, aber auf sie fand ich Antworten: Wenn die Ohrmuscheln zu klein sind merk ich das direkt und er geht zurück; Ein Plastikmechanismus beim Gelenk der Ohrmuscheln kann zügig kaputtgehen, aber man kann da mit einem 3D-Druckteil gegenwirken; Für das proprietäre Kabel gibt es günstige Adapter. Wie schlug er sich nun genau?

Mein Eindruck des M50x

Ich beäugte den M50x erstmal kritisch. Seine Beweglichkeit macht ihn auch ungewohnt. Zuerst kann das Kopfband verlängert werden, das ist noch normal. Dann aber können die Ohrmuscheln nicht nur nach links und rechts gedreht werden, sondern nach innen geklappt und schließlich um 180° rotiert werden. Letzteres eine Funktion für andere Menschen die mit dem Kopfhörer reisen, aber insgesamt passt der Kopfhörer mit so viel Beweglichkeit natürlich gut auf viele Köpfe. Er passte dann auch bei mir, er sitzt fest ohne stark zu drücken.

Von wegen passen: Bei der Größe der Ohrmuscheln hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. Sie umschließen meine Ohren, ohne dass die gequetscht werden, und wirken gar nicht arg zu klein. Berechtigter war da schon die zu hörende Kritik am Material: Tatsächlich empfinde ich den M50x als deutlich weniger bequem als meine alten Logitech-Kopfhörer, dem UE 6000, was eigentlich nur am Unterschied zwischen dem Kunstleder samt Füllung und dem Memory-Schaum liegen kann.

Alternativen dafür waren nicht in der Packung, stattdessen lagen als Zubehör neben einem Transportbeutel drei Kabel bei. Ein langes gerades, ein kurzes gerades, ein Spiralkabel. Die Kabel wirken gut, dicker als was ich sonst habe – wobei mir bewusst ist, dass die Dicke der Ummantelung nicht viel heißen muss. Zwei aber haben nicht die richtige Länge für meinen Arbeitsplatz: Mit 3m und 1,20m habe ich die Wahl zwischen etwas zu kurz und deutlich zu lang. Zuerst konnte ich mich mit dem zu langen arrangieren. Vorhin fiel mir auf, dass das Spiralkabel perfekt passt, und da es elastisch ist müsste es bei allen Computerarbeitsplätzen die richtige Wahl sein.

Das drumherum machte also einen okayen Eindruck. Gleich drei Kabel zur Auswahl zu haben ist nett und wiegt den nötigen Adapter für reguläre Kabel etwas auf. Beim Komfort hapert es etwas. Bleibt der Klang.

Klang und Isolation

Auch hier war der Ersteindruck nicht komplett überzeugend. Denn erstmal setzte ich den Kopfhörer ohne Musik abzuspielen auf. Dass ich da noch ziemlich viel hörte fand ich nicht toll – das meint den Umgebungslärm. Als geschlossener Kopfhörer isoliert der M50x schon etwas, aber er isoliert weniger als mein alter Logitech UE 6000. Dass seine Isolation weniger gut ist als beim DT 770 Pro war ein Kritikpunkt im RTINGS-Review, aber ich wusste nicht wo der Logitech sich einordnet und hatte daher Hoffnung auf mehr passive Lärmunterdrückung.

Wenn aber Musik spielt, dann reicht die Isolierung. Mit vernünftiger Lautstärke wird der Großteil des Außenlärms ausgeblendet, ohne dass ich völlig abgeschnitten bin. Insgesamt erfüllt er in dieser Kategorie seine Funktion.

Es war dann auch an der Zeit endlich Musik abzuspielen. Direkter erster und immer noch gültiger Eindruck: Der M50x klingt einfach gut. Wie erwähnt habe ich keine audiophilen Ansprüche, aber mit meinen alten und anderen Kopfhörern subjektiv zu vergleichen macht man dann ja doch.

Im Vergleich zum UE 6000 fällt auf, dass der M50x viel weniger dumpf ist, zumindest solange beim Logitech-Gerät nicht der aktive Modus an ist. Bei dem werden Höhen und Bass verstärkt und die aktive Lärmfilterung aktiviert. Sowas braucht der M50x gar nicht, sein immer-passiver Modus gleicht der Dynamik von Logitechs aktivem. Und während beim Logitech-Kopfhörer in diesem der Bass mir überbetont schien, ist der des M50x mir bisher nie zu aufdringlich gewesen.

Das heißt nicht, dass ich sofort dachte "Der klingt ja perfekt!". Tatsächlich fand ich ihn von Anfang an klarer, aber das eben auch anstrengender. Wenn die einzelnen Instrumente besser herauskommen und das Ohr daran gar nicht gewöhnt ist, mag das qualitativ besser sein, aber erstmal ist das nicht sofort angenehm. Immerhin gilt das nicht für alle Lieder die ich höre – und es ist eben nicht so, dass er zu schrill oder zu tiefenbetont sei. Deswegen hielt ich das direkt für eine Gewöhnungssache.

Genau diese Klarheit beim Klang gab dann auch den Ausschlag. Die Heimbüronachbarin hat einen – ich glaube – Jabra Evolve2 85. Der habe laut verschiedenen Tests einen hervorragenden Klang. Ich wechselte also einem Moment zu ihm, primär um die Isolierung zu vergleichen, höre am Kabel meine Musik – und ja, klingt gut, sitzt gut, nettes Ding. Ich wechselte zurück zum M50x – und merkte sofort, dass dieses Rasselinstrument vorher nicht so gut zu hören war.

Gut, sowas mag immer Wunschdenken sein. Eine etwaig höhere Lautstärke hätte den gleichen Effekt, eine andere Abstimmung ist nicht automatisch besser. Aber so oder so: Letzten Endes gefiel mir der Klang des M50x sehr gut. Deswegen durfte er bleiben.

Fazit

Der M50x könnte ein bisschen bequemer sein. Der Klang überzeugte mich allerdings. Drei Kabel und ein Transportbeutel als Zubehör sind nett. Ich habe von der Konstruktion einen besseren Eindruck als beim Logitech UE 6000, hoffe daher, dass der ATH-M50x mir etwas länger hält – er war aber auch viermal so teuer (wobei günstiger als dessen ursprüngliche Preisempfehlung, das sei nicht vergessen). Gekauft habe ich ihn bei Thomann – und ärgere mich gerade, die B-Ware vorher nicht gesehen zu haben. Der Versand war schnell und der Laden gibt drei Jahre Garantie, was absurderweise dann mehr ist als ich beim fast dreimal so teuren Meze-Kopfhörer gehabt hätte (den Thomann nicht führt). Erstmal bin ich vorsichtig zufrieden.

Der Rest wird sich zeigen, z.B. ob mich die Ohrpolster irgendwann gewinnen oder ob ich sie auswechsle. Derzeit scheint es nicht nötig, immerhin. Auch wird sich zeigen, ob sich das proprietäre Kabel als Problem erweist oder ob es vom Adapter (falls ich den dann kaufe) entschärft wird.

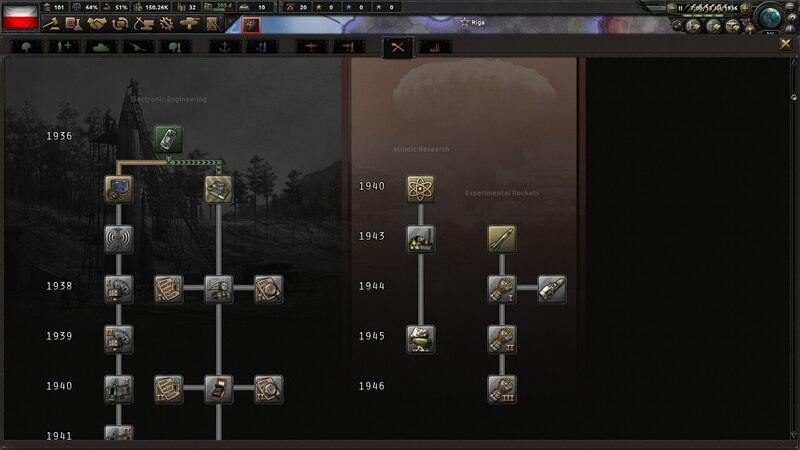

Das Humble Bundle mit Hearts of Iron IV fesselt

Wednesday, 28. July 2021

Beim Humble Bundle gibt es derzeit Hearts of Iron IV (optional: Partner-Link) mit einigen Erweiterungen. Jürgen hatte bei bitblokes auch schon darüber geschrieben, ich will es hier nochmal aufgreifen. Das Bundle ist ein gutes Angebot für ein nativ unter Linux laufendes und bekannteres Nischenspiel.

Das Spiel und das Bundle

Hearts of Iron IV ist ein Globalstrategiespiel. Start ist kurz vor dem zweiten Weltkrieg, 1936 oder 1939. Der Spieler kann ein Land auswählen, die Vorauswahl sind die großen Kriegsteilnehmer. Dann gilt es die Wirtschaft auf die Militärproduktion auszurichten, zu forschen, in nationalen Projekten z.B. politische Entscheidungen zu treffen und natürlich Militär zu rekrutieren, sodass beim unweigerlich eintretenden Kriegsbeginn eine Überlebenschance besteht.

Das Bundle ist wie üblich unterteilt: Für 1€ gibt es das Grundspiel. Die nächste Stufe hat dann drei Erweiterungen dabei, die nächste sieben. Ob man mehr Musikstücke wirklich braucht sei dahingestellt, aber mit Waking the Tiger einzelne Länder besser auszugestalten könnte es wert sein.

Bei diesem Bundle mit Hearts of Iron IV jetzt habe ich etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe: Ich habe erstmal nur die Grundversion gekauft und jetzt den Kaufpreis erhöht, um die anderen Erweiterungen doch noch mitzunehmen. Die 18 Stunden, die ich jetzt schon mit dem Spiel verbracht habe, haben mich gefesselt.

Vielseitige Strategien sind möglich

Ich habe sehr positive Erinnerungen an die Reihe. Vor vielen Jahren spielte ich einen der Vorgänger in der Doomsday-Variante: Nach dem zweiten Weltkrieg folgt sofort der dritte. Ich hatte mir Polen ausgesucht und in dessen Rolle viel Spaß an den Spielsystemen. Die Produktion zu verstehen und anzufeuern, dann mit meinen Einheiten an der Seite der Sowjetunion gegen die Alliierten nur wichtige Schlachten zu finden und zu gewinnen. Knifflig, aber (anders als das Spielthema) nett. Sogar an die Marschmusik erinnere ich mich noch.

Mit HoI4 ist das Spiel mit Polen nun ein ganz anderes: Vor dem zweiten Weltkrieg gilt es zwar immer noch zu forschen und zu produzieren, aber durch die diversen Nationalprojekte gibt es mehr Möglichkeiten. Die brauchen immer 70 Tage und sie können ganz unterschiedliche Auswirkungen haben – eins gibt einfach eine neue Fabrik, ein anderes gründet eine unabhängige Fraktion mit den baltischen Staaten. Die Möglichkeiten! Gleichzeitig war ich bis jetzt chancenlos, sobald die deutsche Armee anrollt. Und bin jetzt am ausprobieren, ob es hier eine Chance gibt. Es ist letzten Endes ein riesiges Knobelspiel.

Um eine Idee der Herausforderungen zu geben: Mein erster Ansatz war, mit ausgewogener Produktion über die dann historisch eintretende Allianz mit den Alliierten mich zu verteidigen. Das scheiterte zweimal; zweimal, weil ich beim ersten mal ganz viele Anfängerfehler machte und z.B. Politikpunkte auf nicht zielführende Diplomatie verschwendete. Beim dritten mal versuchte ich es über die Allianz mit den baltischen Staaten – ein Desaster, weil Litauen wegen der nahen Grenze zu Deutschland nicht in den Krieg eintreten wollte und auch die drei Länder zusammen viel zu wenig Militär hatten. Außerdem wollten die Briten und Franzosen nichts mehr mit Polen zu tun haben, der deutsche Überfall führte nicht zum Weltkrieg und ließ mich chancenlos. Mein vierter und derzeitiger Versuch: Litauen vor dem Kriegsbeginn mit Deutschland einzunehmen, gleichzeitig massiv Infanterie mit Artillereeinheiten herstellen, sodass mit geeinter Produktion und Militärkraft vielleicht eine Chance besteht.

Ich vermute, um eine Chance zu haben muss ich noch mehr der Spielsysteme verstehen. Es gibt ein Tutorial – ohne wäre ich kaum reingekommen, meine Erfahrung mit der Reihe ist zu lange her. Aber es erklärt nur die Grundlagen, nicht Details wie das Konfigurieren der Divisionen, erst recht nicht, dass dafür Erfahrungspunkte gebraucht werden die man durch Kämpfe oder Übungen ergattern kann bzw. wann man das tun sollte.

Stimmen die negativen Bewertungen?

Vielleicht muss ich auch in die Kämpfe selbst stärker eingreifen. Dass die KI nicht gut funktioniert (und die Performance miserabel sei) war der große Kritikpunkt im sehr negativen Test bei GamersGlobal. Er hatte mich bisher auch vom Kauf abgehalten. Aber das obige zeigt ja: Möglichen Schwächen zum Trotz ist Hearts of Iron IV erstmal faszinierend. In einem späteren Artikel von Vampiro hat die 2020 aktuelle Version mit allen Erweiterungen viel besser abgeschnitten. Er mag Paradox-Spiele zwar generell, aber da geht es mir ja nicht anders.

Er empfiehlt, die Erweiterungen zu kaufen um das Spiel aufzuwerten. Zum gleichen Schluss kam ich auch gerade unabhängig, zumindest die im Bundle enthaltenen würde ich mir holen. Mit Polen zu spielen macht vor allem wegen der vielen Möglichkeiten Spaß, die durch ein erstes DLC (das der 1€-Version beiliegt) dem Grundspiel hinzugefügt wurde. Die DLCs machen das für andere Staaten, für die Länder im Balkan zum Beispiel, ein anderer erweitert die Ausgestaltung von Großbritannien. Es besteht zwar bei mir die Gefahr, dass ich mich jetzt am aktuellen Knobelspiel festbeiße und danach nichts anderes mehr ausprobiere, aber so habe ich wenigstens die Chance und muss mich nachher nicht über die vergebene sowie die normalerweise zu hohen Preise der Paradox-Erweiterungen ärgern. Von daher: Ich würde das volle Bundle empfehlen.

Und das Spiel generell, wenn man sich an selbstgestellten Aufgaben in einem solchen Kriegsszenario messen will. Man braucht die Motivation, etwas die Spielsysteme verstehen zu wollen, etwas auch außerhalb des Spiels nachzulesen und Szenarien mehrmals mit unterschiedlichen Strategien zu versuchen. Bei der Hardware dagegen scheint mittlerweile ein normaler Vierkern-i5 zu reichen, die Grafik kann von der integrierten Grafikeinheit gestemmt werden – dass es bei längerer Spieldauer nicht noch zu Problemen mit der Performance der Engine kommt kann ich allerdings nicht ausschließen.

Meine Auswahl passiv isolierender Kopfhörer

Friday, 23. July 2021

Stellt sich raus: Der Logitech UE 6000 muss wirklich ersetzt werden. Ich brauche zum Arbeiten einen Kopfhörer mit besserer Isolierung als den mit offener Bauform, den ich noch hier habe, um besser Lärm wie die Lüftergeräusche auszublenden. Daher habe ich recherchiert und mir eine Auswahl zusammengestellt.

Vielleicht ungewöhnlich für Programmierer: Ich will ich keine aktive Lärmfilterung, kein Bluetooth, nichts mit einer Batterie. Ich sitze hier am Rechner und komme mit einem Kabel gut aus. Die aktive Lärmfilterung will ich vor allem deswegen nicht, um doch noch ein bisschen was von meiner Umgebung mitzukriegen. Das Kabel vor allem für die größtmögliche Kompatibilität mit meiner Hardware.

Was ich also suche ist ein kabelgebundener geschlossener Kopfhörer, der passiv ordentlich isoliert. Er sollte was besseres sein, denn ich werde ihn sehr viel und für alles benutzen (Musik, Film, Spiele). Er darf ein bisschen was kosten, dann hätte ich ihn aber auch gerne sehr lange. Die Logitech-Erfahrung, dass er mir nach drei Jahren zerfleddert, will ich nicht unbedingt wiederholen – was auch ein Grund ist, sich eher am Audio-Profibereich zu orientieren. Denn Reparierbarkeit wäre gut, ein auswechselbares Kabel Pflicht, sowas vermute ich eher dort.

Letzten Endes habe ich mich zwischen den folgenden vier entschieden. Denk dran: Diese Auswahl beruht bisher nur auf Recherche, nicht auf eigener Erfahrung mit den Alternativen.

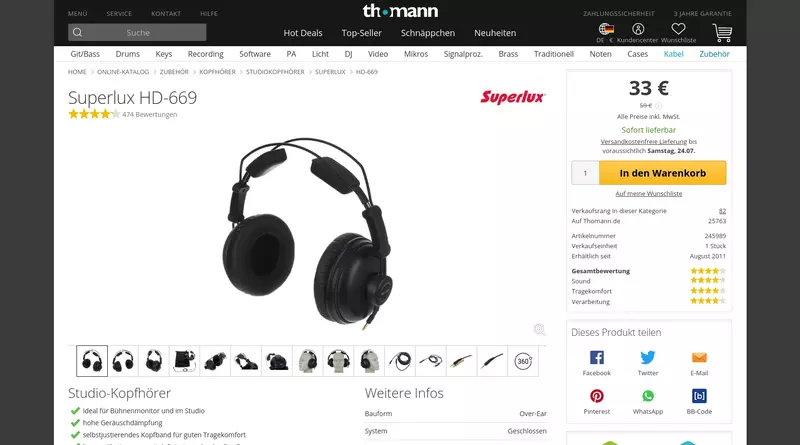

Superlux HD-669

Nanu, oben schreib ich "was besseres" und dann beginnt die Auswahl mit einem 33€-Kopfhörer? Er wäre die Verlegenheitslösung, wenn ich zwischen den anderen nicht entscheiden könnte. Ich hatte schonmal einen Superlux, den HD-681B, und bis sein Kabel dann endgültig kaputtging (bzw ich daran scheiterte ein abnehmbares einzubauen) war der ziemlich gut. Der 669 ist anders als der halboffene 681B geschlossen, wird also mehr isolieren. Er hat ein abnehmbares Kabel und bekommt bei Thomann ziemlich gute Kritiken. Er könnte mir völlig reichen.

Andererseits: Der 681B hat eine Weile gehalten, aber auch nicht gerade ewig. Das könnte sich beim 669 wiederholen. Zum einen ist er zu günstig um wirklich stabil zu sein, zum anderen gibt es bei den vielen Bewertungen auch entsprechend negative Erfahrungen:

Pünktlich nach einem Jahr Kabelbruch an Kopfhörer. Es befindet ein wenige Millimeter kurzes und extrem dünnes Kabel zwischen Hörer und Klinkenstecker. Das kann auf Dauer nicht halten.

Hm. Und muss es für ein täglich benutztes Gerät wirklich die "gut genug"-Lösung sein?

ATH-M50x

Der M50x von Audio-Technica ist bei RTINGS.com ganz oben auf der Liste der besten Kopfhörer mit Kabel. Ob sich das in einen für mich angenehmen Klang übersetzt weiß ich nicht. Aber bei Monitoren macht die Seite gute Tests, wenn das bei Kopfhörern auch so ist wird er zumindest nicht schlecht sein, das dürfte dann auch hier am Rechner nicht schaden. Tatsächlich hat er noch viele andere positive Reviews.

Dass die Ohrmuscheln wegklappbar sind ist eher ein Nachteil, denn der Mechanismus dafür scheint instabil zu sein. Immerhin gibt es Reparatur- und Vermeidungsmöglichkeiten. Das abnehmbare Kabel wäre toll, wenn ich dann mein jetziges weiterbenutzen könnte, aber leider ist 2.5mm nicht die richtige Größe und hat der Stecker einen proprietären Schließmechanismus. Doch dafür gibt es günstige Adapter.

Fraglich bleibt, ob er mir passen wird. Die Ohrmuscheln seien eher klein. Aber das würde sich nach dem Kauf schnell herausstellen. Wie reparierbar er ist blieb mir ebenfalls unklar, aber da er ziemlich verbreitet ist lassen sich zumindest einfache Dinge wie die Ohrenpolster leicht finden und dann auswechseln.

Beyerdynamic DT 770 PRO

Der DT 770 Pro wird bei RTINGS als gute Alternative zum ATH-M50x genannt. Auf Thomann ist er das meistverkaufte Modell. Große und weich gepolsterte Ohrmuscheln sind ein definitiver Pluspunkt.

Aber: Er hat kein abnehmbares Kabel. Nach meiner Erfahrung mit Kopfhörern ist das inakzeptabel, die Kabel gehen dafür zu oft kaputt. Nun wäre das von diesem Modell wohl relativ einfach austauschbar und auch ansonsten gibt es beim Hersteller viele Ersatzteile. Doch unschön ist das schon. Und unpraktisch, weil ich dann nicht einfach zwischen ihm und meinem anderen per Kabelwechsel umschalten kann.

Beim DT 770 Pro würde es mich reizen, eine Version mit mehr Nennimpedanz zu testen. Ich habe hier ja sowieso schon ein USB-DAC, das könne bis zu 300 Ohm stemmen. Ob das stimmt weiß ich nicht, aber zumindest die 80-Ohm-Version müsste ja wohl passen. Könnte die Klangqualität verbessern, könnte ein von mir nicht wahrnehmbarer Unterschied sein.

Ich hatte mich schon für diesen Kopfhörer entschieden, bis ich das fest installierte Kabel bemerkte. Sehr schade.

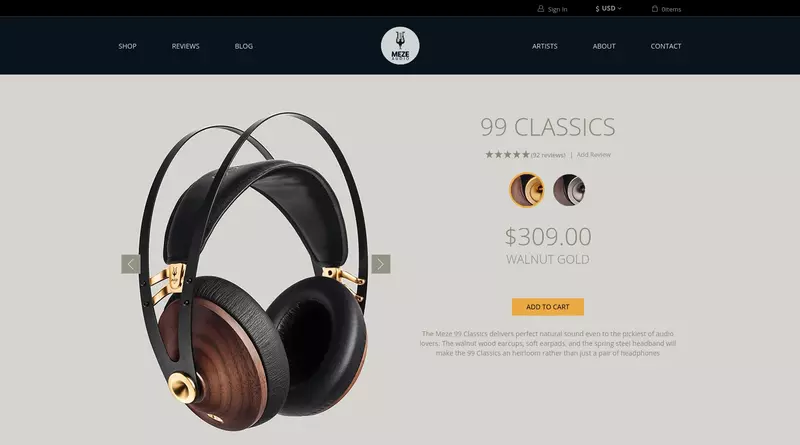

Meze 99 Classics

Letzter und teuerste Kopfhörer auf meiner Liste ist der Meze 99 Classics. Ihn hatte ich sowieso schon im Blick, schon bevor mein alter kaputtging. Für ihn spricht viel: Er sieht toll aus (finde ich), vor allem mit seinen Holzschalen; seine innere Konstruktion ist supersimpel und damit gut reparierbar; er hat ein abnehmbares Kabel; und viele sehr positive Reviews. Ich glaube ich stolperte über ihn wegen seiner Holzkonstruktion, weil ich herausfinden wollte ob es Kopfhörer ohne Plastik gibt (ganz ohne kommt der Meze nicht aus).

Dagegen spricht zuerst der Preis. Ist 300€ zu vertreten, wenn angeblich sehr gute Modelle um die 120€ kosten? Das setzt den Meze-Kopfhörer in den audiophilen Bereich, in dem ich eigentlich nichts zu suchen haben will. Außerdem geht das Kabel zu beiden Seiten gleichzeitig – was mich im Alltag stören könnte, mit Kabelwechseln ist dann wieder nichts.

Aber mein Haupt-Negativpunkt: Der Kopfhörer sei supergut zu reparieren, nach dem Sehen dieses Teardowns bin ich überzeugt, dass das stimmt. Die Webseite redet sogar davon, dass er ein Erbstück werden würde. Und dann gibt es nur zwei Jahre Herstellergarantie und keinerlei Ersatzteile auf der Webseite?! Das passt absolut nicht zusammen. Warum hat ein 300€-Gerät mit diesem Anspruch nicht 20 Jahre Garantie, allermindestens aber eine greifbare Auflistung samt Preis aller kaufbaren Ersatzteile?

Wäre das besser gewesen, hätte ich den höheren Preis des Meze 99 Classics als vielleicht nachhaltigere Alternative rechtfertigen können. Auch weil ich ihn wirklich hübsch finde, mal was anderes. Aber so wirkt er dann noch unvernünftiger als es ein teurer Kopfhörer bei meinem Anspruch sowieso schon wäre.

Vielleicht hilft diese Liste auch sonst jemanden. Ich schrieb sie aber vor allem auf, um bei der nächsten Recherche einen besseren Startpunkt zu haben. Und auch, um die Alternativen griffbereit zu haben, falls sich meine Wahl als ungeeignet entpuppt.

Ich weiß zum Beispiel nicht, ob diese geschlossenen Studiokopfhörer mit meiner Brille zusammengehen. Der Logitech UE 6000 war zwar auch geschlossen, aber hatte sehr weiche (und eher kleine?) Ohrpolster, wodurch das gut passte. Wenn die vier hier dann fester über die Brille auf den Kopf drücken könnte es schon daran scheitern. Und klar, potentiell ist es auch immer möglich, dass der Klang mir so gar nicht zusagt und ein regulärer Hifi-Kopfhörer deswegen besser wäre.

Aber das werde ich jetzt einfach ausprobieren. Ob es passte oder nicht kommt dann per Folgeartikel in den Blog.

Mein Kopfhörer Logitech UE 6000 ist nach drei Jahren komplett zerstört

Wednesday, 21. July 2021

2018 schoss ich ein Schnäppchen auf Amazon. Der Logitech UE 6000 war auf dem Papier sehr nett: Positive Reviews, aktiver Lärmfilter, kabelgebunden. Und statt der in Reviews als Preis erwähnten $200 war der Preis bei verdächtig niedrigen 30€.

Damals sah er so aus:

Jetzt ist das hier übriggeblieben:

Das obere Band ist abgewetzt und die Füllung sichtbar, aber das ist nicht das Hauptding. Die Ohrmuschel ist nicht etwa zur Seite geneigt, sie ist abgebrochen:

Das passierte einfach beim Abnehmen des Kopfhörers.

Man wird es bei den Bildern kaum glauben, aber tatsächlich gehe ich pfleglich mit meinen Gegenständen um. Der Kopfhörer sah sich keinerlei Gewalt ausgesetzt, nur normaler Nutzung. Er wurde sogar nur zu Hause benutzt, ansonsten ruhte er auf einem Kopfhörerständer. Aber das war genug um ihn in nur drei Jahren zu vernichten.

Jetzt weiß ich nicht: War das einfach ein schlechtes Produkt von Logitech? Oder war es gar ein Fake, was nachträglich den geringen Preis erklärt?

Der Ersteindruck passte noch

Dabei war der Ersteindruck positiv. Ich schrieb es ja auch: Als der Kopfhörer hier ankam war ich insgesamt zufrieden. Der Klang schien mir zu passen, auch wenn ich im Laufe der Zeit meine Meinung über den verstärkten Bass im aktiven Modus änderte - erst fand ich den furchtbar, später gewöhnte ich mich zumindest bei mancher Musik daran. Er helfe gerade solchen geschlossenen Kopfhörern weniger dumpf zu klingen las ich, und musste dann nach einem Vergleich mit anderen Modellen zustimmen. Vor allem aber war der UE 6000 sehr komfortabel, die Ohrmuscheln waren bis zum Ende super. Abgesehen von der nicht mehr ganz schließenden Klappe.

Das spricht in meinen Augen dafür, dass es kein billiger China-Klon des echten Produkts war. Dafür funktionierte der Kern zu gut. Dazu kommt: Die Verpackung, die ich noch hier habe, sieht auch komplett echt aus. Alle mir erkennbaren Details passen mit den in den Reviewvideos gezeigten Kopfhörern 100% überein.

Die Probleme sind verdächtig

Andererseits ging wirklich viel zu viel kaputt:

- Der Stoff löste sich an den Kanten vom Bügel.

- Die Beschichtung flockte von diesem Stoff des Bügels ab.

- Die enthaltenen Batterien sind nach kurzer Zeit der Nichtbenutzung ausgelaufen.

- Das Batteriefach ließ sich nach einer Weile nicht mehr richtig schließen, weil ein Plastikstück abbrach.

- Im aktiven Modus wurde der Ton verstärkt, aber eine aktive Lärmfilterung war nicht wahrzunehmen (allerdings funktionierte die passive sowieso sehr gut, sodass ich mir da nie ganz sicher war.)

- Im aktiven Modus war ein Grundrauschen da, das störte wenn der Kopfhörer keine Musik abspielte. Das Problem gibt oder gab es aber bei aktiver Lärmfilterung wohl häufiger.

Vor allem die Häufung der Probleme spricht für ein Fake. Aber wenn es eine illegitime Kopie war, dann eine – abgesehen der Langlebigkeitsprobleme – sehr gut gemachte. Von Verpackung zu Zubehör zu allen Designdetails passte ja alles. Ob Logitech an Details wie der Füllung des Kopfhörerbands eine Fälschung erkennen könnte? Oder übersehe ich etwas offensichtliches?

Oder nur schlechte Qualität?

Was natürlich auch sein kann: Dass Logitech hier einfach ein qualitativ minderwertiges Produkt abgeliefert hat. Zumindest ein nicht langlebiges. Ersatzteile verkauft Logitech übrigens keine. Wobei ich auch nicht sehe, wie man die Verbindung zwischen Ohrmuschel und Kopfband reparieren können sollte, wenn die Konstruktion nicht von Anfang an darauf ausgelegt ist.

Wenn Logitech wusste, dass der Kopfhörer nicht gerade langlebig ist, könnte auch das den reduzierten Preis erklären. Die Restbestände wären dann verscherbelt worden und die Produktion eingestellt, was ja auch passierte. Irgendetwas muss man mit minderwertigen Sortiment ja anfangen, und wenn der Preis niedrig genug ist verzeiht der Käufer die Qualitätsprobleme vielleicht.

Der Logitech UE 6000 wirkte zuerst nicht schlecht, er klang auch ganz gut, so bekam er positive Reviews. Auch von mir. Aber rückblickend ist Verarbeitung wirkt gut definitiv eine Fehleinschätzung gewesen. Beim Rest war ich schon damals ausreichend vorsichtig, und der gelobte Komfort stimmte nunmal. Bei 200€ hätte ich mich über die Kurzlebigkeit geärgert, für 30€ war die Lebenszeit fast noch okay – das Kabel (mit Mikrofon) bleibt mir sogar erhalten.

Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich einen neuen gut isolierenden Kopfhörer kaufen soll. Und wenn ja, welchen. Das Lüfterrauschen des PCs spricht dafür, eine der vielen guten Möglichkeiten auszuprobieren. Wobei es, Fakeverdacht hin oder her, wohl eher kein Logitech-Produkt werden wird.

Ideen für Simdocks nächste Dekade

Monday, 19. July 2021

Neben IceWM ist der eigentliche Kern meines Linux-Desktops wahrscheinlich Simdock. Das kleine Dock habe ich vor ziemlich genau zehn Jahren adoptiert. Seine Daseinsberechtigung: Es macht die Fensterverwaltung einfach richtig und ist perfekt mit kleinen Fenstermanagern kompatibel (mehr dazu im Artikel).

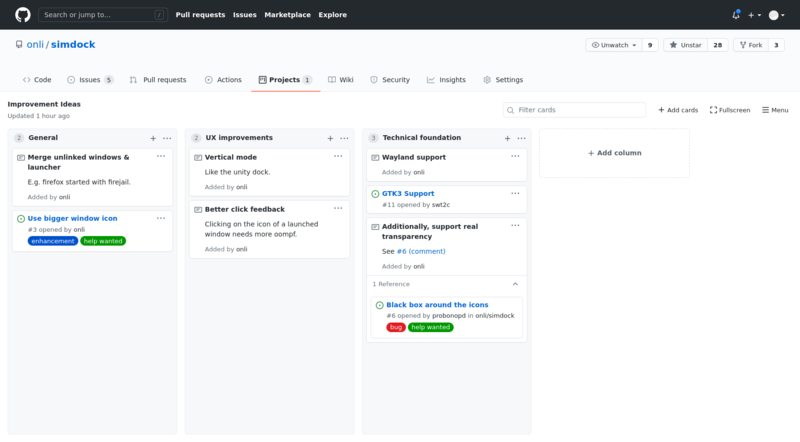

Zwar halte ich das Dock am Laufen, aber das bedeutet eben nicht konstante Weiterentwicklung. Da passierte am Anfang mehr, als das Programm erstmal in Form gebracht werden musste. Allerdings kann Software immer verbessert werden, wie ein kürzlich eingegangener Pull-Request auch zeigte – perfekt ist gar nichts. Für Simdocks Weiterentwicklung habe ich sogar ein paar Ideen. Um die zu sammeln habe ich auf Github ein Projekt erstellt:

Da sind kleinere Verbesserungen dabei, die wirklich machbar wären, wie das verbesserte Klick-Feedback. Und Großprojekte wie die Waylandunterstützung, die wahrscheinlich nicht ansatzweise realistisch ist. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja doch, und perspektivisch könnte sie beim zwanzigjährigen Jubiläum der Software (seit meiner Übernahme) notwendig geworden sein.

Ideen zu haben ist zwar nicht das gleiche wie sie umzusetzen, was natürlich am meisten wert wäre. Aber sie könnten als Ankerpunkt für zukünftige Arbeiten dienen, sei es von mir oder von anderen.

Wer Interesse an alternativer Linux-Desktopsoftware und am Perfektionieren eines Docks hat sei daher eingeladen, einen Blick auf Simdock selbst und auf diese Ideen zu werfen. Vielleicht ist ja etwas dabei, was für einen der Leser hier interessant und von ihm umsetzbar wäre.

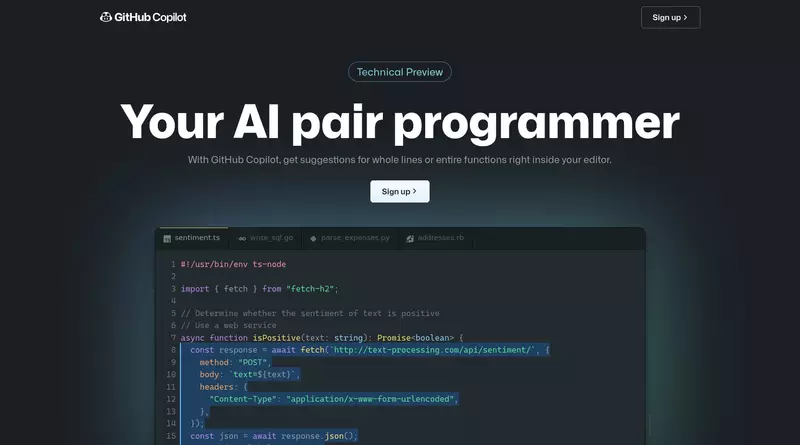

Warum ich gerade als FOSS-Entwickler Githubs Copilot verteidige

Wednesday, 7. July 2021

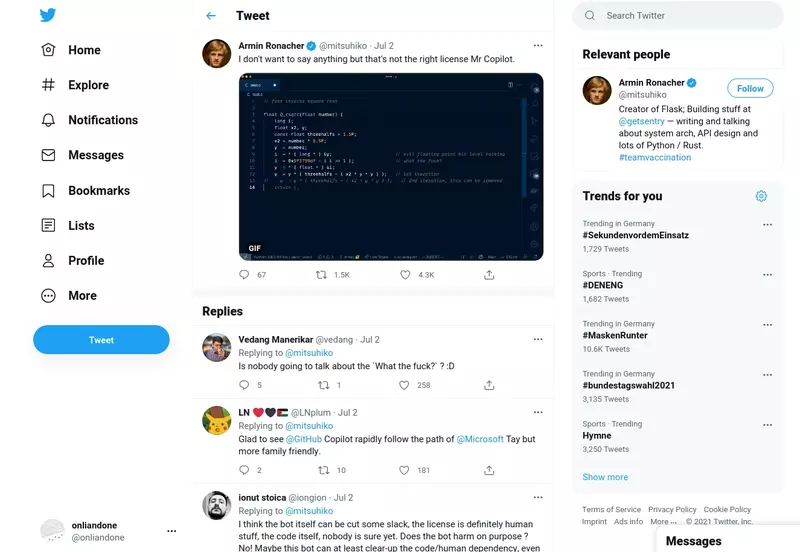

Githubs Copilot, also die neue Software, die KI-betrieben vollständigere Codeschnipsel vorschlägt, wird teilweise sehr kritisiert. Keineswegs der einzige Einlass in diese Richtung, schreibt ein OSBN-Blognachbar auf kaiserbarbarossa beispielsweise:

Ich schreibe also Programme, stelle sie unter die GPL und weiß nicht, ob diese “Intelligenz” nicht meinen Code irgendwo anders vorschlägt. Da könnte ich mir dann auch die GPL sparen. … Ich gehe also davon aus, dass meine Projekte und dieser Blog in Kürze auf eine andere Plattform umziehen.

Ignorieren wir mal, dass das Umziehen auf eine andere Plattform nicht zwingend Copilot den Zugriff auf nun halt anderswo öffentlich lesbaren Code entzieht. Ich finde, gerade als FOSS-Entwickler sollte man der Sache entspannter entgegentreten. Denn wir Entwickler müssen aufpassen, hier in dieser Frage nicht eine Urheberrechts-Maximierungsposition zu vertreten, die in anderen Fällen viele von uns ablehnen würden.

Lernen muss erlaubt sein, auch für KIs

Wenn wir als Entwickler einen Code lesen und Konzepte lernen, interessiert es erstmal nicht unter welcher Lizenz dieser Code steht. Das Urheberrecht gibt dem Urheber Rechte zur Kontrolle der Weiterverbreitung und der direkten Nutzung des konkreten Werks, also der Software und dem Quellcode als Text. Es gibt dem Nutzer kein Anrecht auf im Werk enthaltene Konzepte. Wenn ich also in einer Software eine neue Art von LinkedLists beschreibe, gehören die nicht per Urheberrecht mir. Dafür gäbe es Patente, wobei Softwarepatente von jedem vernünftigen Menschen auf diesem Planeten abgelehnt werden, weil sie zur völligen Unmöglichkeit des Schreibens neuer Software führen.

Ich kann also einen Code lesen, völlig egal welcher Lizenz, und davon lernen. Es muss ja nichtmal etwas abgehobenes wie eine neue Datenstruktur sein. Vielleicht lerne ich einfach, wie if-Abfragen funktionieren. Wenn ich als Mensch mit dem gewonnenen Wissen eine neue Software schreibe, gehört diese mir – nicht dem, von dem ich Konzepte gelernt habe.

Genau das gleiche sollte auch für KIs gelten. Auch wenn das, was wir als Künstliche Intelligenz bezeichnen, derzeit nicht besonders intelligent ist und keinesfalls eine starke künstliche Intelligenz ist: Selbst diese schwachen künstlichen Intelligenzen – pure Algorithmen ohne Bewusstsein – sind von der Funktionsweise her mittlerweile so abstrakt, dass ihr gespeichertes Wissen keine reine Reproduktion ist. Sie lernen daher auf durchaus abstraktem Level. Bei einem neuronalen Netz als Funktionsweise hinter der KI beispielsweise kann man die entstandenen Konfigurationen nicht mehr originär dem eingelernten Code zuordnen.

Täte man das, dann gälte das gleiche auch für den Lernprozess von Menschen. Denn je nach Sichtweise auf den menschlichen Organismus passiert bei uns ja nichts anderes, ordnet Lernen unsere Neuronen in anderen Konfigurationen an.

Ich weiß: Manchmal machen Unternehmen das. Programmierer Anton darf nicht an Projekt Y arbeiten, weil dort X der Softwareschmiede abc nachprogrammiert wird, Anton dessen originalen Quellcode mal gelesen hat, und die Firma nicht von abc verklagt werden will. Aber das sind Risikominimierungen. Es sind nicht echte, direkte Ansprüche, die abc aus dem Urheberrecht ziehen kann.