Verschwörungen und Epstein

Friday, 16. August 2019

Den Tod von Epstein nutzt die Zeit, um gegen Verschwörungstheorien zu wettern. Der Autor Skudlarek vergisst dabei jedoch, dass es manchmal einfach angemessen ist, einen Verdacht zu hegen und eine Missachtung des regulären Ablaufs anzunehmen.

Um das erst einmal klarzumachen: Wer jetzt ohne weitere Fakten brüllt "Der da hat Epstein deswegen ermordet" ist ein Verschwörungsheoretiker, und ein besonders blöder noch dazu. So wie Trump. Und doch: Sich auf die Grundannahme zu stellen, dass da doch höchstwahrscheinlich etwas nicht mit rechten Dingen abgelaufen ist, das ist richtig.

Epstein war nunmal suizidgefährdet und sollte unter Beobachtung stehen. Das schließt mit ein, in einer Zelle zu sein in der Selbstmord sehr schwierig ist, dazu kommen regelmäßige Kontrollgänge, ein halbstündiges in die Zelle schauen. So berichtet auch die Zeit und das verlinkt Skudlarek sogar. Und das passt einfach nicht zusammen mit seinem Tod. Entweder hat da jemand geschlampt, oder jemand hat dafür gesorgt das geschlampt wird, oder jemand hat Epstein direkt umgebracht. Wir wissen es schlichtweg nicht. Aber wir können uns durchaus überlegen, was hier wahrscheinlich ist, wovon wir ausgehen, welchen Informationen wir in dieser Situation vertrauen sollten. Da spielen dann Überlegungen wie "Wer hatte welches Interesse an diesem Geschehen" einfach rein. Das ist auf einer gewissen Ebene vielleicht Spekulation, aber andererseits ist es genau das was jeder immer machen muss um Informationen zu bewerten.

Und das ist berechtigt. Das ist richtig. Es ist überlebensnotwendig. Wir machen es die ganze Zeit: Wenn jemand etwas vielleicht nur deswegen vertritt, um sich selbst zu schützen, ziehen wir seine Aussage erstmal in Zweifel. Und prüfen doppelt. Wenn eine Partei über ihre Regierungsbilanz berichtet orientieren wir uns lieber an Experten, um die tatsächliche Situation einschätzen zu können. Wenn Michael Roth Waffenlieferungen nach Mexiko verteidigt und offensichlich keine Ahnung hat von der politischen Situation in dem Land, dann glauben wir ihm seine Argumente nicht. Das ist dann nicht der kritische Geist eines Verschwörungstheoretikers, sondern einfach nur tatsächlich kritisches Denken. Das ganz normale Abwägen von Informationen.

Und genau so läuft es auch bei Epstein. Fast jedem der sich die Sache anschaut wird klar: Es ist wahrscheinlich, dass einflussreiche Leute an Epsteins Tod Interesse hatten. Das ist die simple Grundlage der dann weitergehenden, absurden Verschwörungstheorien. Aber diese Grundlage ist eben da. Sie nicht wahrzunehmen und zu sagen "Lass das mal die US-Ermittlungsbehörden machen, denen glauben wir dann vorbehaltlos" – das ist genauso eine Verschwörungstheorie. Die völlig unberechtigte Theorie – bar jeder Grundlage, wider dem was wir über die USA wissen – dass man diesem Regime vertrauen könne aufgrund des Wirkens irgendwelcher höheren Mächte. Dass in dieser gescheiterten Demokratie solch eine Situation glaubwürdig aufgeklärt werden würde.

Warum sollte diese Position in irgendeiner Form intelligenter sein als sich einen Schuldigen zu überlegen und sich darauf festzulegen? Es ist es nicht, beides ist bescheuert. Nur dass Skudlarek nicht merkt, dass genauso wie die Verschwörungstheoretiker von Fakten nicht erreicht werden können, das Ausschalten des eigenen Denkens anfällig zum Falschwahrnehmen der Realität macht.

Es gibt in jeder Situation eine Grundannahme eines jeden. Bei mir in dieser: Der wurde ermordet. Das weiß ich natürlich nicht mit irgendeiner Form von Gewissheit, aber gegeben was über den Fall bekannt ist halte ich es für am wahrscheinlichsten. Jetzt werden die Folgeberichte und was die Ermittlungsbehörden verlauten lassen mich entweder von dieser Position abbringen oder nicht. Aber erstmal stehe ich hier.

Und bin damit kein Spinner – sondern Skudlarek und die Zeit ist unberechtigt unkritisch.

Die Zerstörung der CDU

Wednesday, 22. May 2019

Ein junger Youtuber zerlegt die Politik der CDU. Wenn man aus der linken Ecke kommt ist das alles nicht gerade neu, aber natürlich auch total toll zu sehen.

Auf Zeit gibt es einen lesenswerten Kommentar zur unwürdigen, aber zur CDU eben auch passenden Reaktion der Partei.

via (eigentlich via einem Retweet von Michael Speier, aber dazu finde ich keinen Link).

Drei nötige Konsequenzen angesichts der EU-Urheberrechtsreform

Wednesday, 27. March 2019

Die Menschen gehen auf die Straßen, haben die besseren Argumente und tun ihren demokratischen Willen kund. Das Parlament ignorierts größtenteils. Der einzige Effekt der Demos war das Umschwenken der SPD, was ihnen hoch anzurechnen wäre, wenn nicht in ein paar Tagen die SPD-Frau Katarina Barley uns und sich selbst (Koalitionsvertrag) verraten und die Reform durchwinken würde.

Wie muss darauf reagiert werden? Meine Positionen sind:

1. Die EU muss weg. Oder entschärft werden

Eigentlich betrachte ich mich als Europäer mehr noch als Deutschen. Und doch zeigt dieses Vorgehen, welche Gefahr in diesem supranationalem Gesetzesgeber liegen. Ländern können eben Regeln aufgedrückt werden, die sie nicht haben wollen – was ein Problem ist, wenn diese Regeln scheiße sind.

Ich glaube nicht wirklich, dass Deutschland aus der EU austreten solle. Aber ich frage mich schon, wie ein Land damit umgehen soll, wenn über die EU schlechte Regelungen durchgesetzt werden, die das Land ablehnt. Muss das dann wirklich einfach gefressen werden? Kann das ein akzeptabler Zustand sein, wenn es zu solchen Ergebnissen führt?

2. Wir brauchen eine Unabhängigkeitserklärung des Internets

Zugang zu Informationen ist ein Menschenrecht. Genau wie das Recht auf freie Rede. Die Fähigkeiten der Menschen ihrer Rechtsausübung wurde durch das Internet massiv verbessert und ist jetzt durch die Kontrollbemühungen aller Gesetzgeber noch massiver gefährdet. Was wir brauchen ist eine Ergänzung der Menschenrechtskonvention, die klar macht: Aufgrund der überragenden Bedeutung des Internets für diese Menschenrechte ist in das Internet eingreifende Legislation nur in ganz seltenen Fällen erlaubt. Und niemals aufgrund der Finanzinteressen der politikermanipulierenden Verleger.

Es würde die Kaperversuche der sterbenden Politikergeneration nicht völlig stoppen. Aber wir hätten in Fällen wie jetzt ein zusätzlich globallegales Argument.

3. Das Netz muss technisch gegen Regulierungen immun werden

Das Problem sind schlechte Regulierungen, die Gefahr, dass das Netz kaputtreguliert wird. So wie jetzt, wenn ein ungeeignetes Urheberrecht für eine vergangene Zeit – schlimmer noch, mit bewusst weniger Rechten als es analog mit dem Zitatrecht gab – auf das Internet gezwungen wird. Wir könnten uns politisch dagegen wehren, doch wie gerade wieder klar wurde: Unsere Demokratie ist dafür in keinem geeignetem Zustand. Also müssen wir uns technisch wehren: Wenn Youtube verschlüsselt (=unblockbar) und jeder Nutzer sowie der Plattformbetreiber anonym (=unzuordbar) wäre, könnten die Regelungen des Uploadfilters und die Linksteuer des Leistungsschutzrechtes gar nicht greifen. Genauso in diesem Blog: Wenn er unter einer anonymen URL laufen würde und mein Name nicht auftauchte, könnten die Verleger mich komfortabel mal kreuzweise, wenn sie Geld fordern wollen, weil ich einen Link zu einer Nachrichtenseite setze. Dafür braucht es aber noch: 1. Lesbare anonyme URLs 2. Ein stärkeres dezentrales Web mit Projekten wie PeerTube.

Ich bin daher ernsthaft am Überlegen, hier zu schließen und woanders anonym weiterzumachen. Aber noch ist es dafür zu früh.

Mir spukte dieser Artikel schon gestern im Kopf herum und ich halte diese Konsequenzen auch heute noch nicht für zu dramatisch. Die Situation ist nunmal dramatisch: Der oberste Gesetzgeber hat seinen Willen kundgetan, das freie Internet zu töten und es in eine Form zu pressen, in der nationale Verlagshäuser zu alter Stärke finden. Giganten wie Youtube werden in dieser neuen alten Welt zurechtkommen, aber alle kleineren Plattformen werden und sollen sterben. Und die gewünschte Konsequenz: Dass jeder sein eigener Urheber ist und mit Smartphones und Blogs und in sozialen Netzwerken Inhalte produzierte, das soll aufhören. Genau das ist der Sinn der "Ihr braucht eine Lizenz selbst zum Linksetzen"-Philosophie. Es soll zurück in eine Zeit, in der das Publizieren ohne Verlag nicht möglich ist. Das käme den Konservativen nur zu gelegen, es macht ja auch die Pressearbeit so viel einfacher.

Wir haben alles gemacht, was außerhalb eine Wahl möglich ist. 200.000 waren auf der Straße, im tollen friedlichen und kreativem Protest. Es gab eine enorme Petition mit 5 Millionen Unterschriften. Die Abgeordneten wurden angeschrieben und angerufen. Was noch wäre nötig?

Sicher: Der Protest in anderen Ländern war kleiner, und hier liegt ein Hauptproblem. Auch daher der erste Punkt, das Herausnehmen aus der EU. Wenn europaweit Regelungen getroffen werden, aber warum auch immer (Kultur, Sprache, fehlende gemeinsame Massenmedien?) europaweit kein demokratischer Diskurs stattfinden kann, dann ist dieses System in jetziger Form eben abzulehnen.

Die Demo gegen die Urheberrechtsreform war riesig

Monday, 25. March 2019

Mir war vorher nicht klar, wie viele Leute auftauchen würden. Letzten Endes waren es zwischen 8000 (Polizeischätzung) und 15000 (Veranstalterschätzung) Demonstranten, die sich am Samstag in Köln am Neumarkt getroffen haben und dann Richtung Dom gezogen sind. Dort gab es noch eine Abschlussveranstaltung, von der ich aber nur die erste Rede (die gut war) mitbekommen habe.

Viele Plakate, viele junge Menschen, sehr viele Smartphones und Kameras. Es fühlte sich nach etwas Eingewöhnung erstaunlich gut an, mit meiner kleinen Gruppe in der Menge mitzulaufen. Sie war laut, aber nicht aggressiv, hatte gute Parolen und zeigte auf den Plakaten viel Witz. Der Vergleich zu früher mit den "Freiheit statt Angst"-Demos in Frankfurt drängte sich bei dem Thema eigentlich auf, aber die Unterschiede sind dann doch sehr groß. Es ist halt eine neue Generation, die diesmal "Wir wollen keinen Artikel 13" skandiert. Und dabei auf ganz eigene Art eine tolle Demo produziert.

Es gab keinen schwarzen Block und fast keine sichtbare Polizei. Lob dafür – egal, ob das so war weil weniger Demonstranten erwartet wurden oder die Friedlichkeit der Demo richtig erkannt worden war. Es war genau richtig, es brauchte hier kein großes Polizeiaufgebot.

Wie geht es weiter? Keine Ahnung. Ob die Abgeordneten sich beeindrucken lassen? Axel Voss immerhin hat sich genötigt gesehen der Zeit ein Interview zu geben, in dem er über sein hartes Los jammert und gleichzeitig selbstentlarvend zugibt, die Auswirkungen seiner Reform selbst nicht zu überblicken:

Ist das [Teilen eines Artikels] zum Privatgebrauch, dann ist das Hochladen auf den Plattformen autorisiert. ... Ich kann Ihnen als Jurist heute nicht pauschal sagen: Natürlich ist das frei. Solche Beispiele sind schwierig zu beantworten.

Ich glaube, dass durch die Demonstrationen schon sehr deutlich wurde, wie stark sich die junge Generation von diesen Politikern verarscht fühlt und wie unmöglich es ihnen erscheint, dass Leute ohne Ahnung immer noch das Internet kaputtregulieren wollen. So viele sind dagegen – die Politik kann es sich nun entweder mit einer neuen Generation verscherzen und weiterhin von Lobbyisten der Verleger Gesetze diktieren lassen, oder sie kann die Kritiker und Experten endlich ernstnehmen und gleichzeitig auf ihre Wähler hören.

Es gibt nur eine richtige Wahl. Auch wenn Verlage mächtig sind: Seit dem Internet sichern sie nicht mehr die Wiederwahl.

Freiheit statt Uploadfilter, Demo am 23. März

Wednesday, 20. March 2019

Europaweit sind Demos gegen die Urheberrechtsreform und die einhergehenden Uploadfilter angekündigt. Die Termine finden such auf savetheinternet.info/demos, auf der Seite gibt es auch eine Petition (mit 4 Millionen Unterschriften!). Die mir nächste ist Köln, dort werde ich hingehen. Vielleicht sieht man sich?

Die Vorgeschichte: Es ist die Fortführung des Leistungsschutzrechts. Leistungsschutzrecht ist Beschönigungssprech für den Wunsch der Verleger, Geld verlangen zu können wenn jemand einen Link auf ihre Seite setzt und dabei selbst einzelne Worte zitiert. Das gabs schonmal auf nationaler Ebene – denn die Verleger haben die Politiker hier natürlich in der Tasche – aber Google weigerte sich einfach zu bezahlen. Die Verlage gaben Google dann einen Blankoscheck für die Verwendung ihrer Inhalte, das deutsche Gesetz lief ins Leere. Blogger zu verklagen war dann doch nicht lukrativ genug.

Jetzt versuchen sie es nochmal auf EU-Ebene. Weil Google wieder nicht für Links zahlen wird ist das Gesetz diesmal ausdrücklich so formuliert, dass es alle anderen betrifft und nicht nur große Internetkonzerne. Vor allem soll zwar Youtube geschlachtet werden: Mit der Auflage, Inhalte vor Upload zu prüfen und sonst Strafzahlungen leisten zu müssen. Das geht bei der Masse an Videos gar nicht, außer mit automatisierten Uploadfiltern, die aber saudumm sind. Ergebnis: Sie würden alles blocken, auch zulässige Zitate und Remixe. Das ist Artikel 13 und das Hauptproblem.

Artikel 13 betrifft aber nicht nur Youtube, was schlimm genug wäre. Es betrifft alle Seiten mit Inhalten, die kommerziell sein könnten und von Nutzern hochgeladen werden. Das ist eine massive Gefahr für diese gesamte Internetbranche, aber auch für den Rest des Internets.

Denn es ist nicht klar, ob durch die schwierigen nationalen Regeln nicht auch simple Seiten wie unsere Serendipity-Forum betroffen wären. In Deutschland ist ja fast alles als kommerziell interpretierbar und die Seite existiert länger als 3 Jahre, die Ausnahmeregelungen würden dann nicht greifen. Wir sind mit dem Geiste des Artikel 13 eine kleine Interpretation vom vollständigen Ende des Internets abseits von Facebook entfernt.

Es gibt dazu noch Artikel 1112, der Verleger explizit Einnahmen zuspricht, die den Urhebern zustehen. Das ist genau die VGWORT-Praxis, die vor kurzem als illegal erkannt und gekippt wurde. Etwas weniger schlimm als Artikel 13, trotzdem eine asoziale Schlechterstellung der angeblich mit der Reform zu schützenden Urheber.

Die Reform kam erst nicht durch, dann haben Deutschland und Frankreich sich zusammengesetzt und a la Merkelsteuer einen Kompromiss gefunden, die Regelungen also verschärft. Seitdem wollen SPD und CDU und auch viele Grüne für dieses Verleger-Lobbyvorhaben stimmen – trotz eines Koalitionsvertrags, der Uploadfilter verbietet. Die CDU hat gerade angekündigt, dann mit nationalen Regelungen Uploadfilter zu verhindern. Eine glatte Lüge, das ginge gar nicht, und warum stimmten sie dann im EU-Parlament dafür?

Deshalb ist es so wichtig zur Demo zu gehen: Die Politiker verarschen uns gerade mal wieder. Die CDU setzt sich sowieso wann immer möglich gegen Freiheitsrechte ein, die SPD verrät uns wie immer (diesmal personifiziert von Katarina Barley), die Grünen sind eben teils konservative Möchtegern-CDUler und rennen denen auch in Zensurvorhaben hinterher. Nur mit viel Druck auf der Straße gibt es eine Chance, diese Einschränkung unserer Rechte doch noch zu verhindern.

Kubicki trifft: US-Botschafter ausweisen

Wednesday, 20. March 2019

«Wer sich als US-Diplomat wie ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht aufführt, der muss lernen, dass unsere Toleranz auch Grenzen kennt», sagte Kubicki

Manchmal kommen auch aus Spaßparteien vernünftige Vorschläge.

Kubicki hat natürlich Recht und das unterwürfige Gehabe der deutschen Politiker der USA gegenüber gehört endlich adressiert. Das ist sonst wie bei Merkels Handy: Pure Unterwürfigkeit. Kubickis klare Ansage ist wohltuend und berechtigt.

Wobei Amazon auch nicht die Lösung ist

Saturday, 26. January 2019

Meine kürzliche negative Erfahrung mit Galeria Kaufhof war besonders unglücklich, weil ich kurz zuvor noch darüber nachgedacht hatte, dass ich solche Läden eigentlich mehr nutzen sollte. Bisher kaufe ich viel im Internet und dabei wie fast alle oft bei Amazon. Doch Amazon sammelt einige Probleme an.

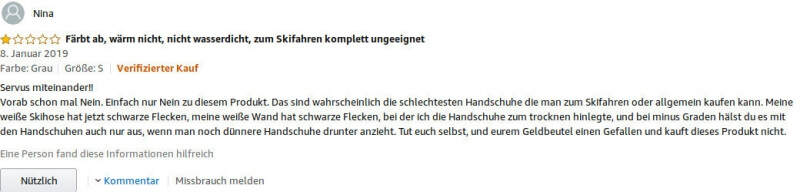

1. Die Kommentare sind unzuverlässig

Die ganze Kommentarspalte unter den Produkten ist ein Desaster. Das fängt bei den Produktfragen an: Die werden wohl per Email an Käufer geschickt, die dann auch gerne mal "Weiß ich doch nicht" antworten, was Amazon dann fröhlich als Antwort anzeigt. Es geht aber mit den Reviews weiter. Im Dschungel von bezahlten und gefälschten vermeintlichen Bewertungen sind die legitimen Nutzerrückmeldungen nur schwer zu erkennen. Da schreibt schonmal einer, die Handschuhe seien toll und warm, der nächste sie seien schon im Herbst zu kalt, der dritte, dass sie warm sind aber nach drei Wochen noch nach Chemie stinken und bei der ersten Wäsche eine giftige Brühe entstand.

Man will dem negativsten glauben, aber es könnte genauso wahrscheinlich Unsinn sein, geschrieben von einem Troll oder Mitbewerber.

2. Durch Lagervermischung ist die Produktqualität unklar

Thema giftige Brühe: Es gibt wenig Anlass davon auszugehen, wirklich ein sicheres und originales Produkt zu erhalten. Denn Amazon vermischt im Lager die Produkte, die es selbst verkauft ("Vertrieb und Versand durch Amazon") mit denen, die es nur für andere Händler einsammelt und versendet. Bei einem Anker USB-Ladegerät hat Amazon dann vielleicht 2000 Originale von Anker bekommen, aber auch 1000 von einem chinesischen Fake-Produzenten. Welches beim Kunden ankommt ist Zufall, egal ob man im Marktplatz oder von Amazon direkt kauft – selbst wenn der Kunde den Unterschied zwischen Amazon-Direktkäufen und Marktplatzangeboten überhaupt bemerkt.

Das Problem machte immer wieder Schlagzeilen, aber wohl mehr in den USA als hierzulande. Ist aber meines Wissens in Deutschland nicht grundsätzlich besser.

3. Die Sortierung hilft nicht

Mit den unverlässlichen Kommentaren zusammen entsteht aus der intransparenten Suche und Produktauflistung das Problem, dass auf Amazon kaum eine Kaufentscheidung möglich ist. Egal bei welcher Kategorie: Die oben gelisteten Produkte müssen nicht das beste Angebot sein. Viel Platz auf dem Bildschirm geht für gesponserte Produkte drauf. Dann gehört Amazon auch noch zu den Online-Shops mit dem schlechtesten Filtersystem, sodass man beispielsweise nicht eine Radeon RX 580 suchen kann, die kürzer als 200mm ist. Andere Shops (mal ganz zu schweigen von Spezialseiten wie mein pc-kombo) können das.

Gerade das Problem der Lagerdurchmischung mit Fakeprodukten hatte mich zum Grübeln gebracht. Es macht viele Käufe zu einem Risiko. Alles was auf die Haut oder in den Körper geht insbesondere. Bei mir war der Auslöser dieser Überlegungen die elektrische Zahnbürste, die ich kaufen wollte, dann aber in den Kommentaren von unversiegelt zugeschickten Verpackungen las (fast egal, ob das nun Fakes oder "nur" als neu verkaufte gebrauchte Produkte waren). Du hast also keine Ahnung, wer die Zahnbürste schon im Mund oder anderen Körperöffnungen hatte.

In diesem Kontext erschien es mir wie eine gute Idee öfter mal wieder in die Stadt zu gehen und dort einzukaufen. Aber wenn ich dann wie die letzte Sau behandelt werde ist diese Idee schnell beerdigt. Wobei ich das ja interessant finde: Läden wie Galeria Kaufhof waren immer für andere. Als Kind oder Jugendlicher erschien mir das noch völlig normal, das war eben ein altmodischer Laden für Erwachsene mit Geld. Jetzt aber bin ich doch erwachsen; Eigentlich sieht man mir das auch an. Und will sogar etwas kaufen, was im Sortiment ist, wofür ich extra genau in diesen Laden gegangen bin. Und trotzdem wird mir noch klargemacht: Du bist hier nicht erwünscht und auch nicht geduldet. Das scheint also nicht mit mir zusammenzuhängen, sondern generelle Haltung des Ladens zu seine Kunden zu sein.

Bei Amazon ist das zumindest anders: Auch wenn der Support schlechter geworden sein soll, ist er immer noch besser als das. Vom System wirst du erstmal sowieso so behandelt wie alle, neutral freundlich, die Kartons erreichen wie es sein soll dein Zuhause. Und wenn mal was schiefgeht wurde das immer noch genau richtig gelöst: Die Lüfter Arctic F12 PWM PST Rev 1, die ich statt der bestellten Arctic F12 PWM PST Rev 2 bekommen hatte, gingen eben wieder zurück. Der Bluetoothlautsprecher, der nach zwei Monaten nicht mehr anging, wurde auch ersetzt. Sowieso, Amazon – bisher zumindest – ignoriert den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie, sodass auch nach 23 Monaten ein kaputter Laptop noch ersetzt wird. Da nach sechs Monaten den Käufer alleinzulassen, dafür hatte ich damals cyberport aus dem Hardwareempfehler gekickt (bzw. nicht wieder hereingenommen).

Die kleinen Online-Läden sind also nicht immer die bessere Alternative, aber vielleicht manchmal dann doch eine Option. Meine Hardwareinkäufe verlagere ich derzeit auf verschiedene Händler. Die Grafikkarte kam (gebraucht) von Ebay, der Kühler von caseking, auch das neue Netzteil wird daher kommen. Von Amazon kommt dann immer noch bald ein Router, das sei nicht verschwiegen. Ich habe entdeckt, dass mein Rewe elektrische Zahnbürsten führt – noch keine dort gekauft, aber mal schauen. Vielleicht ist da auch ein Spezialhändler (Online-Apotheke?) die bessere Wahl.

Zweimal nachdenken also, bevor ich bei Amazon einkaufe. Das war früher andersrum, da entwickelte sich Amazon zur bevorzugten Quelle, weil die Preise und der Service stimmte und die Produkte eben auch. Jetzt ist das nicht mehr so garantiert. Hier wäre auch eine Chance für Kaufhäuser wie Karstadt und Kaufhof gewesen. Aber das kann eben nicht klappen, wenn man auf Menschen wie mich – vielleicht gibt es ja eine Kategorie von Kunden, die anders behandelt wird – herabschauen und sie nicht als Kunden haben will. Amazon muss aufpassen, nicht auf anderem Wege – dem Nichterfüllen der Kernaufgabe – einen ähnlichen Effekt zu erreichen.

Warum Läden wie Karstadt und Kaufhof untergehen

Friday, 25. January 2019

Andererseits beruhigt es ungemein, den sogenannten Konsumtempel an zentraler Stelle in der Innenstadt zu wissen. Denn wo, wenn nicht hier, sollte man einkehren, wenn es einen ganz plötzlich nach Regenschirmen, Aktenkoffern, Kniestrümpfen oder Kurzwaren gelüstet?

Vor meiner letzten Reise nach Troyes fand ich mich in Köln mit etwas Zeit wieder. Ich war zu früh dran, weil ich in der Thalys-Filiale mein Zugticket ausdrucken lassen wollte, die allerdings außerplanmäßig zu war. Mir blieb nichts übrig als zu warten und mit dem Schaffner zu reden (was überraschenderweise klappte).

Um die Wartezeit mit einem Geschenkeeinkauf zu überbrücken lief ich ins Zentrum. Ein Stollen war schnell gefunden, es war Vorweihnachtszeit, deutsche Spezialitäten nach Frankreich zu bringen erschien mir eine gute Wahl. Ein paar Tüten Bonbons hatte ich schon im Rucksack, aber die würden nicht für alle reichen. Also kam mir der Kaufhof gerade recht, den ich bei meinem planlosen umherirren fand, denn mindestens Marzipan würde ich dort finden.

So schön sahen sie nicht aus, Symbolfoto, Quelle

Stattdessen sah ich Bonbons. Es gibt im Kaufhof Theken, an denen man sich seine eigene Bonbontüte zusammenstellen kann. Da sind welche von hier dabei, aber ausschlaggebend waren die holländischen, von denen ich in Amsterdam zu wenige gekauft hatte. Ich schaufelte also ein paar Bonbons in eine Tüte mit dem Plan, im Zug einige Hopjes für mich selbst abzuzwacken.

Leider ging die bei der Theke stehende Waage nicht. Der Preis der Bonbons geht nach Gewicht, ich hatte also keine Ahnung wieviel ich zahlen würde. Ich ging also in Richtung Kasse, die sollten für mich schonmal wiegen, nicht ohne an der zweiten Theke auch noch Bonbons einzusammeln. Diese Haribo-Bonbons hatten den gleichen Preis und passten gut zur Idee des Geschenks aus Deutschland.

Vor mir war eine Frau dran, die zur Kassiererin bemerkte, dass der Preis ihres Einkaufs online aber günstiger sei. "Der Preis muss ja auch nicht gleich sein, hier ist ja noch die Bedienung mit dabei." Überzeugt wirkte die Kundin nicht gerade, aber umdrehen wollte sie auch nicht.

Dann war ich dran:

„Das geht nicht, da sind ja Haribos drin!“

Die geschriebenen Worte geben nicht wieder, mit wieviel Verachtung dies ausgerufen wurden.

„Die haben den gleichen Preis.“

„Nein, das geht nicht! Die müssen jetzt Sie trennen und in zwei Tüten tun.“

Vor dem Sie war ein kleines Zögern, als ob sie nicht doch ahnte, dass sie das Problem auch anders – selbst – lösen könnte.

„Ah, die haben eigene Nummern. Okay. Können Sie mir die Waage anmachen?“

„Ich steh doch hier, das ist nicht meine Abteilung!“

Ich nahm meine Tüte, drehte mich um, lief die zwei Schritte zu der Bonbontheke und fühlte den Ärger aufwallen. Eine hinter mir wartende Kundin grinste mich schon verlegen und entsetzt an, wohlwissend wie unmöglich der Umgang und Ton gerade gewesen war. Ich habe die Tüte dann auf die Bonbontheke gelegt und bin gegangen.

Wobei mir auffiel: Das war nicht die erste Tüte. Da lagen schon zwei andere, die Nicht-Kunden gepackt und hinterlassen hatten.

Koalition will Elektro-Kickroller verbieten. Wehrt euch!

Friday, 9. November 2018

Wer der Berichterstattung vage gefolgt ist mag sich angesichts des Titels wundern. Wollte nicht die Koalition Kickroller wie meinen M365 legalisieren? Gab es dazu nicht letzte Woche Berichte über einen ersten Entwurf in den Medien? Ja, aber... es ist eine Riesenverarsche.

Einen entsprechenden Bericht gibt es hier im aiomag. Es ist da nicht ganz klar formuliert, aber der Vorschlag des Gesetzgebers zielt auf ein explizites Verbot aller am Markt erhältlichen Modelle ab.

Da wäre zum einen die Höchstgeschwindigkeit. Wenn die auf 20 km/h gesetzt wird, werden Roller wie der M365 definitiv illegal. Denn der kann 25 km/h. Die 25 km/h kommen nicht von ungefähr: Sie sind der europäische Standard und auch das, was Pedelecs fahren dürfen. Also wurden europäische Modelle bisher auf 25 km/h gesetzt, auch wenn das in Deutschland keine Legalität hergestellt hat. Mit einer bewussten Abkehr vom Standard erfolgt der erste Schlag gegen die Produktkategorie.

Dann sollen Licht, Blinker und Klingel vorgeschrieben werden. Licht und Klingel sollten kein Problem sein, so oder so ist beides hilfreich in der alltäglichen Nutzung. Der Blinker dagegen ist völlig unmöglich. Wie bei einem Fahrrad steuert man solche Roller ohne Lenkrad, sondern mit Körperverlagerung oder der Lenkstange. Das ist vom Konzept her inkompatibel mit Blinkern, die damit nicht natürlich in der Lenkbewegung bedient werden können. Dann soll da laut einem Insider auch noch ein Rückspiegel dazukommen – der könnte aber nirgends so angebracht werden, dass man ihn auch benutzen könnte, denn für einen Spiegel ist der Lenker viel zu tief. Alleine dadurch wären selbst vermeintlich konforme Modelle immer in Gefahr, durch die Nichbenutzbarkeit des Spiegels stillgelegt zu werden. Der zweite Schlag.

Bürokratischer Wahnsinn ist die Versicherungspflicht mit Kennzeichen. Es gibt keinen praktischen Unterschied zwischen Kickrollern und Fahrrädern für den Straßenverkehr, trotzdem sollen sie hiermit massiv schlechtergestellt werden, durch Aufwand und Kosten. Ein Kick in die Magengrube.

Finisher: Die Gleichstellung mit Kraftfahrzeugen würde sie im Öffentlichen Nahverkehr verbieten. Dabei ist genau das der Reiz der Roller! Da sie faltbar und leicht sind können sie problemlos in Zug, Bus und Straßenbahn mitgenommen werden und dann die Verbindungswege überbrücken, beispielsweise von der eigentlich zu weit entfernten letzten Bushaltestelle zur Arbeit. Das Pendeln ohne Auto machen sie so viel attraktiver. Folge dieser Regelung: In Deutschland wären die Kickroller tot.

Das scheint Absicht zu sein. Wie beim Dieselskandal wird hier die Automobilindustrie über alle Maßen geschützt. Elektrische Kickroller stehen für Elektro-Mobilität und auch noch für eine Alternative zum Auto. So etwas darf es nach Meinung von CDU und SPD in Deutschland nicht geben. Die scheißen auf den Klimawandel.

Eventuell sollen hier auch eine Möglichkeit für deutsche Hersteller geschaffen werden, ungestört an die drakonischen deutschen Vorgaben angepasste Modelle verkaufen zu können. Wirtschaftsförderung Standort Deutschland also. Durch das Verbot in Bus und Bahn wären aber auch diese deutschen Modelle nicht halb so nützlich wie in anderen Ländern.

Ich habe mich darüber massiv geärgert, vielleicht zu massiv für eine vermeintliche Kleinigkeit. Aber zu sehen, wie sich ein Land wie Deutschland in kleingeistigem Regulierungswahn der Zukunft verweigert tut weh. Außerdem würde mich solch ein Verbot direkt betreffen.

Ihr könnt mir helfen sich dagegen zu wehren: Es gibt eine Petition gegen diesen Irrsinn, die ich heute unterschrieben habe. Unterschreibe sie doch bitte auch!

Ein bisschen anonym geht eben doch: Wie die Übermedien unnötig Panik verbreiten

Tuesday, 30. October 2018

Weil die Übermedien nicht wissen was ein Angreifermodell ist, verfallen sie in einer Analyse eines Panorama-Interviews in den Panikmodus. Ein Informant sei unzureichend geschützt worden, Panorama sei unfähig. Der Themenkomplex ist in der Nähe meiner Doktorarbeit, daher ein paar Erklärungen hierzu.

Es geht um den Cum-Ex-Skandal, ein wirklich unfassbar dreister Betrug des Kapitals, bei dem der Staat sich über Jahrzehnte willfährig ausnehmen ließ. Der Interviewte ist ein Insider und zukünftiger Kronzeuge. Dementsprechend soll er anonym bleiben: Er fürchtet seine Mittäter und Konsequenzen im Privaten. Panorama hat also sein Gesicht verborgen und seine Stimme verzerrt und ihn so vor der Kamera unkenntlich gemacht.

Die Übermedien meinen das reicht nicht:

Doch dieser Schutz ist unzureichend. Und das wissen Journalisten spätestens seit dem Frühjahr 2014. Auf der Forensiker-Tagung im Mai in Münster wurde nämlich die Methode offenbar, mit der Ermittler durch Analyse der elektrischen Netzfrequenz vermummte und verkleidete Informanten, deren Stimme verzerrt wurde, enttarnen können.

Die Aussage stimmt, und doch ist ihre Folgerung falsch. Warum ist interessant.

Die Netzfrequenzanalyse betrifft erstmal genau solche Interviewszenarios. Die Netzfrequenz ist nicht mehr stabil, ihre Abweichung wird dauernd protokolliert. Sie lässt sich auch aus Aufnahmen wie der Interviewvideoaufnahme ablesen. Wann eine solche Aufnahme gemacht wurde lässt sich damit also bestimmen, man schaut einfach nach wann die Abweichung im Video mit der protokollierten übereinstimmt. Die Uebermedien glauben man würde auch den Ort herauslesen können – ich glaube das stimmt nicht, ich bin mir aber nicht ganz sicher (für diesen Artikel ist es egal).

Wenn man aber den Aufnahmezeitpunkt hat und den Ort bestimmen kann – was ein Geheimdienst ja auch mit anderen Methoden hinkriegt – dann kann ein entsprechend ausgestatteter Akteur den Interviewten identifizieren. Er muss nur Überwachungskameras auswerten und von den paar tausend Leuten, die so wahrscheinlich gefunden werden, über ihre Profile mögliche Träger der Information herauspicken. Einer der so gefundenen ist der Informant. Ein Geheimdienst macht dann was er eben so macht, NSU-Zeugen landen in brennenden Autos, Feinde Putins werden vergiftet, es bleibt sicher immer sehr stilvoll.

Warum also haben die Übermedien nicht recht mit der Anschuldigung, warum hat Panorama hier nicht furchtbar geschlampt? Das liegt schlicht am Angreifermodell und am Schutzziel.

Der Interviewte hier muss nicht umfassend vor Geheimdiensten geschützt werden. Er ist dem System bereits bekannt, er ist ein Kronzeuge, seine Aussage wird bald öffentlich und seine Identität dann bekannt sein. Es geht nur um Schutz vor den Mittätern. Das sind seine Kollegen, seine Nachbarn vielleicht, aber es sind keine Geheimdienste. Wären die hier verwickelt wüssten sie seine Identität über seine Kronzeugenrolle sowieso schon und hätten sich schon eine passende Eliminierungsmethode ausgesucht.

Das ist also praktisch der umgekehrter Fall von "Die US-Regierung wird uns nicht mit Musketen angreifen."

Meine Nachbarn sind nett, intelligent und fähig, aber sie haben nicht die Ressourcen des BND an der Hand. Sie würden in einem solchen Fall keine Überwachungsvideos auswerten und tausende Profile anlegen, sie würden wahrscheinlich die Netzfrequenzanalye nichtmal kennen. Es ist praktisch gegeben, dass dies im Fall dieses Informanten genauso ist. Denn die Mittäter sind ja wohl kaum Geheimdienste, sondern Privatpersonen – eventuell sehr reiche und skrupellose Banker, schlimm genug, aber doch keine KGB-Agenten. Damit fällt die Netzfrequenzanalyse als Angriffsvektor komplett raus. Ohne sie sind Verfremdung von Gesicht und Stimme dann auch ausreichend, um für den kurzen Zeitraum bis zur Kronzeugenaussage die Anonymität des Insiders zu wahren.

Denn interessanterweise stimmt dieser stark klingende Satz eben nicht:

Doch ein bisschen anonym ist problematisch. Das funktioniert genauso wenig wie ein bisschen schwanger.

Ein bisschen schwanger geht nicht, ein bisschen anonym geht durchaus. Das ist nicht ganz intuitiv, aber Stand der Anonymitätsforschung. Denn praktisch immer ist Anonymität eben doch ein Grad und nicht absolut.

Ein Beispiel: Wenn ein geehrter Leser dieses Artikels hierdrunter einen fiesen Kommentar schreibt und einen falschen Namen benutzt ist er wahrscheinlich mir gegenüber anonym. Ich habe kaum Möglichkeiten die civil identity dieses fiktiven Kommentators zu finden, dann zu ihm zu fahren und ihm eins auf die Nase zu hauen. Glücklicherweise ist das auch nie nötig, meine Kommentatoren immer nett.

Jetzt nehmen wir aber mal an der Kommentator schrieb nicht einfach einen fiesen Kommentar, sondern kündigt einen islamistischen Terrorangriff an. Ich habe zwar immer noch keine Methode ihn aufzuspüren. Aber so etwas würde die Polizei und die Geheimdienste alarmieren, und die könnten dann über die Vorratsdatenspeicherung den Kommentatorterroristen ganz schnell identifizieren. Hat er technische Vorkehrungen getroffen geht es vielleicht etwas weniger schnell, aber es gibt im Internet kaum absolute Anonymität.

Das gleiche gilt auch bei anderen Kommunikationswegen. In fast jeder Situation kann man Leute finden, gegen die ein vermummter Kommunikationsteilnehmer anonym ist, aber von dem andere Stellen durchaus die Identität kennen oder kennen könnten.

Das Foto hier taugt dafür als zweites Beispiel. Ich weiß nicht wer das ist. Gegenüber dem Großteil des Internets ist die junge Dame anonym. Aber der Fotograf dürfte wissen wer das ist, ein entsprechend begabter Detektiv kann ihre Identität wohl aufdecken. Und ihre Mutter würde sie wohl auch erkennen.

Deshalb ist bei solch einer Situation wie dem Panorama-Interview der Kontext so wichtig. Er bestimmt das Angreifermodell: Wer wird die Identität aufdecken wollen und welche Fähigkeiten hat er dafür? Dementsprechend sind ganz unterschiedliche Anonymitätsgrade erforderlich. Man kann sich auch überlegen: Wie schlimm wäre es, wenn die Identität bekannt würde? Auch das kann in die Entscheidung reinfließen.

Den Aussagen des Chefredakteus zufolge wurde genau das sorgfältig und richtig gemacht. Die Übermedien hätten seine Aussagen nicht nur zitieren sollen, sondern sie hätten Beachtung verdient gehabt. Denn mit dem richtigen Hintergrundwissen widerlegen sie alleine komplett den dort lancierten Artikel. Aber ich will die Übermedien gar nicht zu stark kritisieren: Anonymität ist ein erstaunlich kompliziertes Thema. Hier fehlte sicher einfach etwas Hintergrundwissen, um falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden – obwohl der genannte Autor es besser wissen müsste heißt die Autorenangabe ja nicht, dass alles aus seiner Feder stammt.

Denn ein bisschen anonym geht eben doch. Man ist sogar immer nur ein bisschen anonym, genau wie Sicherheit niemals absolut ist. Und in anderen Kontexten haben gerade das die Übermedien ja durchaus verstanden.

Marc Ribot - "Bella Ciao" (feat. Tom Waits)

Tuesday, 18. September 2018

Uploadfilter und Leistungsschutzrecht: Wenn selbst die Zeit lügt

Wednesday, 12. September 2018

Ich halte die Zeit für eine der besseren Zeitungen und Online-Medien in Deutschland. Umso schmerzhafter, wenn ich sie dabei erwische, wie sie Propaganda im Eigeninteresse betreibt. So geschehen bei der desaströsen Entscheidung für weitere Zensurinfrastruktur im Internet, der Entscheidung des EU-Parlaments für Uploadfilter und ein EU-weites "Leistungsschutzrecht", der Linksteuer. Im Bericht darüber schreibt die Zeit:

Im Wesentlichen stehen sich in der Debatte zwei Fronten gegenüber: Auf der einen Seite unter anderem Medien, die ihre Urheberrechte auch im Internet schützen wollen. Auf der anderen Seite Konzerne wie Google, Facebook und YouTube sowie Verfechter eines "freien Internet".

Verlogener kann man die Situation nicht darstellen. Es geht auf der Seite der Medien eben nicht um einen Schutz der Urheberrechte – der ist gegeben. Es geht um eine Geldabschöpfungsquelle, ursprünglich gegen Google gerichtet. Denn was die Verlage wollen ist Geld verlangen, wenn jemand einen Link setzt und dabei den Titel oder einen Kleinstausschnitt eines Artikels zitiert. Genau so, wie ich das gerade gemacht habe (aber die können ja mal versuchen, von mir dafür Geld einzufordern). Das verstößt eben nicht gegen das Urheberrecht, die Verlage wollen deshalb ein neues Recht schaffen, mit dem sie dafür Geld erpressen können.

Google aber lässt sich nicht erpressen. Google hat bei der deutschen Iteration des Leistungsschutzrechts Medien, die sich vorbehielten solch eine Abgabe zu fordern, einfach aus dem Aggregator Google News gekickt, woraufhin die betroffenen Verlage bettelnd vor Google um Wiederaufnahme baten und ihr gerade mittels Korruption erworbenes Leistungschutzrecht aufgaben. Sie mussten das tun, nachdem ihre Besucherzahlen und Werbeumsätze eingebrochen waren. Es kann den treibenden deutschen Verlagen hier also nicht mehr um Google gehen, denn ihre Ansprüche gegen Google haben sie aufgegeben. Es kann nur noch darum gehen, Geld von kleineren Internetplayern erpressen zu können.

Und deshalb stehen auf der anderen Seite eben nicht die großen Konzerne, sondern die freie Presse und Leute wie ich, nämlich Blogger und Internetunternehmer. Wir sind von dieser Gesetzgebung bedroht, nicht Google, nicht Facebook, nicht Youtube. Die großen Internetgiganten haben nämlich die Marktmacht, solche Bedingungen einfach nicht zu akzeptieren. Wie die Gema schmerzlich zu spüren kam, als Google für Youtube ihre Abzockpreise jahrelang einfach nicht akzeptiert hat.

Die Anführungszeichen um freies Internet sind weitere Propaganda. Es sind tatsächlich Verfechter eines freien Internet, die gegen dieses Gesetz sind. Das ist nicht falsch benannt, da braucht es keine Distanzierung, und genau das wollen die Anführungszeichen ausdrücken: Dass Feinde des Gesetzes eben nicht für ein freies Internet stünden. Miese Manipulation des Artikelschreibers, eine glatte Lüge.

Bei den Uploadfiltern bleibt bequemerweise unerwähnt, dass es korrekt funktionierende Filter nicht gibt und auch nicht geben kann. Hier geht es daher offensichtlich ebenfalls nur darum, neue Rechtsansprüche und damit Geldquellen für die Rechtemafia zu schaffen. Wobei das Resultat einer solchen Implementierung in lokale Gesetze wäre, dass alle nationalen Internetfirmen mit von Nutzern gestellten Inhalten aufgeben müssten. Soviel zur Zukunft der EU-Länder als gewünschte Horte von Internetunternehmen, Berliner Silicon Valley my ass.

Zur korrekten Darstellung der Zeit sei erwähnt, dass inzwischen ein faktisch korrekter Artikel als Kommentar veröffentlicht wurde. Aber dieser erste Artikel war erbärmlich schlechte Propaganda und dem Anspruch der Zeit unwürdig.

Trevor Responds to Criticism from the French Ambassador

Saturday, 21. July 2018

Trevor Noah, schwarzer Moderator einer US-amerikanischen Late-Night-Show, hatte einen Witz über die afrikastämmigkeit der französischen Nationalspieler gemacht: Dass Afrika Frankreich die WM geschenkt habe. Worauf der französische Botschafter empört einen Brief schreibt: Die Spieler seien Franzosen, keine Afrikaner.

Dabei sind sie natürlich beides. Frankreich profitiert auch in ihrer Nationalmannschaft massiv von seiner Kolonialzeit und seinen immer noch bestehenden Kolonien (doch wehe dem, der in Frankreich die damaligen Greueltaten erwähnt, oder die départements et territoires d'outre-mer als Kolonien bezeichnet). Die gemeinten Spieler sind Franzosen, denn so wie Deutschsein nicht vom Blut abhängt ist das in Frankreich, und noch dazu sind sie wirklich in Frankreich geboren und trainiert worden. Und doch haben sie afrikanische Wurzeln und sind daher auch Afrikaner, was nicht verschwiegen werden muss, sondern wodurch der afrikanische Kontinent auf ihre Leistung stolz sein darf.

Die Reaktion des Botschafters ist nur über den Kontext des französischen Naziproblems erklärbar: Aus der rechten Ecke bedeutet ein solcher Witz etwas anders, dort ist der Verweis auf die Afrikastämmigkeit der Spieler als Beleidigung gemeint, als "das sind keine echten Franzosen". Diese Haltung hat der Botschafter wohl verinnerlicht, wenn er einen anderen Kontext nicht mehr sehen kann. Oder aber es ist wirklich das: Dass auch für ihn ein Franzose nicht gleichzeitig Afrikaner sein kann, mit der französischen Staatsbürgerschaft alle afrikanischen Wurzeln ausgetilgt sind. Das würde gut passen: Zum gestörten französischen Verhältnis zur eigenen Kolonialherrschaft, der damaligen wie der heutigen, aber auch zum typisch französischen Verständnis der absoluten Überlegenheit der französischen Kultur, die in ihrem Einflussgebiet alles andere überlagern muss, was als Konsequenz bedeutet dass in den Augen der Franzosen die Kolonisierung ein Geschenk war. Denn nichts anderes könne das Annehmen der französischen Kultur sein als ein Aufstieg.

DSGVO-Abmahnwelle ist da. Und alle singen: Wer hat uns verraten?

Thursday, 28. June 2018

Eine meiner Meinung nach verbrecherische Abmahnkanzlei benutzt die neue Datenschutzverordnung, um Friseure abzumahnen. So berichtete Telepolis schon letzte Woche. Friseure, diese Gutverdiener und Datenschutzverletzer, sind natürlich für ihre extensive Datenmissbräuche mindestens so bestrafungswert wie Google und Facebook. Habt ihr gut gemacht, DSGVO-Politiker, ihr großartigen Vorbilder bürgernaher Gesetzesarchitekten, Verbesserer der Welt.

Auch skurril: Wer vertritt hier Interessen der Bürger? Die Union! Die forderte nämlich eine Soforthilfe, ein zeitlich begrenztes Verbot von Abmahnungen. Wer war dagegen? Die SPD. Weil die SPD ist ja in der Regierung "für die Menschen", wie damals die Sprachregelung ging, da kann man ja keine konkreten Maßnahme umsetzen, die beispielsweise abgemahnten Friseuren wirklich helfen würde. Oder die Entdigitalisierung Deutschlands verhindern, wobei man dafür wohl hätte handeln müssen, bevor wegen der enormen Drohkulisse die Mittelständler und Blogger ihre Seiten abschalteten. Die kommen so schnell nicht wieder online.

Im Ernst: Dass die Union mal wirklich konkret gegen Abmahnungen vorgehen wollte ist beachtlich. Die letzten Jahre wurde auch aus deren Reihe zwar immer wieder eine Beschneidung des Abmahnunwesens versprochen, dann aber nichts gemacht. Genauso bei der SPD. Und das waren ja auch die Regierungsparteien, die Akteure, die offensichtlich nicht gehandelt haben, weil sich nichts verbessert hat. Jetzt macht die Union ein erstes mal einen konkreten Vorstoß, der wirklich Linderung bringen würde – und die SPD lehnt das ab? Es ist absurd, verräterisch im doppelten Sinne: Ein Verrat an den betroffenen Bürgern (allen!), aber auch eine Handlung, welche die tatsächliche Position sichtbar macht – zwar öffentlich gegen Abmahnungen zu reden, dann aber im Parlamentsbetrieb die Abmahnindustrie zu schützen.

Das absolute Böse

Tuesday, 19. June 2018

Direkt. Die USA trennen nun bei Einwanderung Kinder von ihren Eltern.