Stanford KI-Kurs

Saturday, 30. July 2011

Stanford bietet von September bis Dezember eine KI-Vorlesung als offene Online-Version an (via). Das Video zeigt ein paar der Inhalte:

Mich erinnerte es sehr an meine KI-Vorlesung. Klar, wir sind nicht mit Robotern durch die Stadt gefahren, aber die gezeigten Inhalte hatten wir größtenteils. Und er basierte auf dem gleichen Buch, was wohl wirklich das Standardwerk ist (Artificial Intelligence: A Modern Approach).

Was mir wieder klar machte, wie toll ich das Thema finde. KI ist nicht einfach eine simple Untermenge der Informatik. Wenn Informatik das Beherrschen von Informationen, das algorithmische Lösen von Problemen ist, dann ist das genau die Definition der KI. Die Algorithmen der schwachen KI haben mehr als andere den Ansatz, ein Problem generisch zu lösen statt es direkt lösen zu lassen, oder sind eher das Zusammenspiel von Algorithmen zur generischen Lösung eines Problems.

Beispiel Schach. Um dafür eine Lehrbuch-KI zu schreiben ist zwar Unmengen an Können notwendig, doch eigentlich braucht man "nur" eine eine performante Min-Max-Variante, plus den nötigen Optimierungen um der Komplexität beizukommen. In denen liegt dann die Schwierigkeit, aber Min-Max selbst ist ein sehr simpler Algorithmus, der einfach alle möglichen Varianten durchgeht und dann den Zug wählt, der für den Spieler das beste Ergebnis hat. Der Pseudocode hat 5 Zeilen.

Daher sah ich KI als praktisches Anwenden des Algorithmik-Kurses (der selbst schon ziemlich praxisbezogen war) und als Versuch, Probleme geschickt zu lösen. Da wird kein Data erschaffen, sondern Spiele gespielt, was nichts anderes als Problemlösen ist.

Und Problemlösen, darum geht es doch immer. Deshalb ist das Ansehen des Stanford-Kurs für die meisten Informatiker und Programmierer, die einen solchen Kurs noch nicht gehört haben, wahrscheinlich eine gute Idee.

Denken und Fliegen

Wednesday, 9. February 2011

Eines der neun von Turing vorweggenommenen Argumente gegen die Möglichkeit einer starken KI bezieht sich auf Ada Lovelaces Zitat:

It has no pretensions to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform.

Bei uns in der Diskussion darüber fiel der folgende Satz:

Ein Flugzeug kann auch besser fliegen als sein Ingenieur.

Fand ich treffend.

Mein Ansatz für das Würfelspiel

Friday, 29. October 2010

Bei dem Würfelspiel-KI-Wettbewerb vom Linuxmagazin hatte ich angekündigt, später mehr über meinen Ansatz zu schreiben. Denn der ist an sich simpel, funktionierte aber ganz gut - bis zu einer gewissen Grenze.

Statt auszurechnen, was die beste Lösung für das Problem ist, habe ich ein sehr simples Botmodell gebaut. Nochmal vereinfacht sah das so aus:

class DiceClient():

def __init__(self, maxPoints, sprint, enemySprint):

self.enemySprint = enemySprint

self.maxPoints = maxPoints

self.sprint = sprint

Er würfelte also und hatte zur Entscheidung, ob er weiterwürfelt, drei Merkmale bzw Grenzen. Wieviele Punkte ...

- ... haben ich bereits in diesem Versuch erwürfelt

- ... hat der Gegner insgesamt

- ... habe ich insgesamt

Bei Erreichen der ersten Grenze speicherte er, bei Erreichen der anderen beiden versucht er, durchzuwürfeln um doch noch zu gewinnen.

Statt also nun diese Grenzen selbst möglichst optimal zu wählen, erstellte ich 20 solcher Bots mit zufälligen Werten und ließ sie spielen - gegen sich selbst, gegen andere Bots (von mir und von Freunden), gegen die Bots auf den Servern. Die Bots wurden nach ihrem Erfolg geordnet. Waren ein paar Spiele zusammen, ersetzte ein Kind der gewinnenden Bots einen der verlierenden. Dazu wurde die mutate() aufgerufen:

def mutate(self):

random.seed()

self.maxPoints = self.maxPoints + random.randint(-1,1)

self.sprint = self.sprint + random.randint(-1,1)

self.enemySprint = self.enemySprint + random.randint(-1,1)

Das Kind eines Bots war also eher kein identisches Abbild, sondern hatte leicht andere Werte. So sollte die Gesamtpopulation sich schrittweise den optimalen Grenzen annähern.

maxPoints: 30, sprint: 46, enemySprint: 48, generation: 23

Dieser Auszug aus der Speicherdatei beschreibt mein Endergebnis bei ungefähr 10000 Spielen mit diesem Botmodell, dabei habe ich es dann auch gelassen. Mit dem simplen, wobei schon erweiterten, Botmodell sind ein paar Konstrukte nicht ohne weiteren Umbau möglich gewesen die ich gerne als manuellen Startwert ausprobiert hätte, z.B. erst bis 16 würfeln, speichern, danach durchsprinten. Und dafür fehlte mir dann die Zeit.

Googles KI-Wettbewerb

Monday, 20. September 2010

Vor kurzem hat noch das Linuxmagazin seinen Würfelwettbewerb veranstaltet, jetzt richtet auch Google einen KI-Wettbwerb aus. Das Thema ist etwas anspruchsvoller (und attraktiver): Planetwars. Jeder Spieler hat Planeten, dort wachsen Schiffe, diese können losgeschickt und so neue Planeten erobert werden.

Applikative und normale Auswertungsreihenfolge

Thursday, 29. October 2009

Die Auswertungreihenfolge bei (funktionalen) Programmiersprachen wie Scheme ist nicht automatisch gegeben. Beide Methoden im Titel haben Vorteile und Scheme z.B. nutzt im Standard die Applikative. Was bedeutet das überhaupt?

Applikative Reihenfolge: Erst Parameter auswerten, dann die Funktion ausführen.

Normale Reihenfolge: Die Funktion mit den unausgewerteten Parametern ausführen, dann die Parameter auswerten.

Applikativ

Im Klartext meint das folgendes: Eine Funktion wie + wird üblicherweise applikativ ausgewertet. Also würde ein Aufruf von

(2 + (5 - 3))

dazu führen, dass im nächsten Schritt dort

(2 + 2)

steht und dann mit diesen Parametern das gemacht wird, was die Funktion + damit nunmal machen will.

Normal

Bei einer bedingten Operation wäre das problematisch: Würden erst die Parameter ausgewertet, könnte es sein, dass die Prozedur überhaupt nicht mehr terminiert, z.B. dann, wenn eine Funktion sich selbst rekursiv aufruft - denn wie soll der Rekursionsanker getroffen werden, die Rekursion also zurücklaufen, wenn immer erst der Parameter ausgewertet wird? Ein Beispiel dafür wäre (die fiktive Funktion f in pseudo-Pseudocode)

f(n) {

if ( ( n = 0 ) then 100 else f(n - 1) )

}

Hier sorgt die normale Auswertungsreihenfolge dafür, dass sobald n=0 ist die 100 ausgegeben wird, ohne dass der folgende elseteil ausgeführt wird, wodurch die Rekursion über die Parameterauswertung des if eben doch weiterliefe (weitere Beispiele).

Auswirkungen

Die normale Auswertungsreihenfolge ist immer dann notwendig, wenn mit Konstrukten wie Streams gearbeitet werden soll, die eben nicht immer vor der eigentlichen Betrachtung zuende aufgelöst werden können.

PS: Wikipedia nennt die Systeme strikte und verzögerte Auswertung.

PDA aus Grammatik ableiten

Thursday, 18. December 2008

Ein PDA ist ein Kellerautomat. Aus einer kontextfreien Grammatik kann man problemlos einen PDA erstellen. Dabei kommt man mit einem einzigen Zustand aus.

Ein Beispiel aus einer Grammatik:

S -> AX | BY | a

Um aus der Grammatik den PDA zu bilden geht man die Liste von oben nach unten durch und setzt sie in eine PDA-Zeile ein. Normalerweise hat man ja noch mehr zu übersetzen als nur das S, da A, X, Y und B auch noch zugeordnet werden müssen. Als Beispiel deckt das S aber jeden Fall ab.

Die Syntax:

(Zustand, Kellersymbol, Eingabe, Folgekellersymbol, Folgezustand)

Zuallererst wird ein Einstieg benötigt:

(q0, #, ?, S, q0)

Nun können die Zeilen der Grammatik angehängt werden, hier die S-Zeile von oben:

(q0, S, ?, AX, q0) (q0, S, ?, BY, q0) (q0, S, a, ?, q0)

An der Übersetzung kann man schon das ganze Schema ablesen. Die beiden q0 bleiben immer gleich. S ist das S von vor dem Pfeil.

An die dritte Stelle, die Eingabe, kommt das ?, wenn das betrachtete Zeichen noch weiter aufgelöst werden kann, dann kommt das Zeichen als Folgekellersymbol selbst in die vierte (so beim AX und beim BY gemacht).

Genau andersrum funktioniert es bei dem a: das kommt direkt in die Eingabe. Das ? füllt dann die vierte Stelle, ein echtes Folgekellersymbol gibt es in dem Fall ja nicht.

Diesem Schema folgend geht man nun die ganze Grammatik durch. Der Einstieg muss natürlich nur einmal gesetzt werden, ganz am Anfang.

Zusatz: Die so gebildeten Transitionen sind nur ein Teil des PDAs. Die Zustandsmenge Q und die akzeptierende Zustandsmenge A beinhalten aber nur {q0} - andere Zustände werden ja nicht angelegt. Das Kelleralphabet besteht aus den Zeichen vor den Pfeilen, hier also dem S.

Hornklauseln und Minimalbelegung: Markierungsalgorithmus

Tuesday, 19. August 2008

Schritt 1: Umformen

Dieser Schritt ist nicht unbedingt nötig, vereinfacht die Sache aber. Die Klauseln werden umgeformt in Implikationsform.Dies funktioniert nach folgenden Regeln:

Bei negativen und positiven Elementen wird das positive gefolgert:

{Q,¬A,¬B} := ((A & B)->Q)

Nur negative Elemente folgern !T (wird ausgewertet zu 0):

{¬Q, ¬A,¬B}:=((A & B & Q)-> !T)

Ein positives Element folgert sich aus T (wird ausgewertet zu 1):

{Q}:=(T->Q)Ein Beispiel:

Aus

M:= { {a,¬c}, {c}, {¬a, b, ¬c} } {¬b, ¬c, a, ¬d)

wird

(c -> a) & (T -> c) & ((a & c) -> b) & ((b & c & d) -> a)

Schritt 2: Initialmarkierung

Nun werden die Element markiert, die aus einem T gefolgert werden:M1: (c¹ -> a) & (T -> c¹) & ((a & c¹) -> b) & ((b & c¹ & d) -> a)

Schritt 3: Whilemarkierung

Schritt für Schritt werden alle bisher unmarkierten Elemente markiert, die aus Elementen gefolgert werden, die schon alle(!) markiert sind.Abbruchbedingungen:

1. Es gibt nichts mehr zu markieren: erfüllbar

2. Es wäre !T zu markieren: unerfüllbar.

Dem Beispiel von oben folgend:

M2: (c¹ -> a²) & (T -> c¹) & ((a² & c¹) -> b) & ((b & c¹ & d) -> a²)M3: (c¹ -> a²) & (T -> c¹) & ((a² & c¹) -> b³) & ((b³ & c¹ & d) -> a²)=> erfüllbar.

Schritt 4: Auswertung

Teil der Minimalbelegung sind nun die markierten Elemente. In diesem Fall sind das alle außer d:a | b | c | d |

1 | 1 | 1 | 0 |

Quelle

Überlegungen zur Quicksort-Optimierung

Wednesday, 16. April 2008

Der Quicksort ist vom Prinzip schon sehr effektiv. Trotzdem kann er in natürlich optimiert werden, um den Wort-Case seltener eintreten zu lassen und die reale Performance zu erhöhen - nur wie? Welche Verfahren sind praktikabel, welche Kleinigkeiten kann man beachten?

Ich muss da selbst noch einiges lernen. Was mir aber bei meinen Versuchen bisher aufgefallen ist:

1. Kleinigkeiten nützen schon etwas. Wenn man nicht das mittlere Element als Pivot, sondern das linke oder das rechte wählt, dann kann man den jeweiligen Cursor auch links bzw. rechts vom Pivot ansetzen.

2. Noch eine Kleinigkeit: Beim Tauschen darauf achten, dass die zu tauschenden Elemente nicht sowieso schon gleich sind (evtl. ist das auch schlecht: kostet die Abfrage mehr Leistung als das unnötige Tauschen?)

3. Es gibt eine (relativ) naive Implementierung, bei der das linke, das mittlere und das rechte Element verglichen werden und der Mittelwert als Pivot gewählt wird. Wenn man die sowieso manuell betrachtet, kann man sie auch sortiert zurückschreiben: das kleinste nach links, das größte nach rechts, das Pivot in die Mitte.

Meinen bisherigen Tests nach hilft das enorm bei halbwegs geordneten Listen, schadet aber ein kleines bißchen bei komplett ungeordneten Zahlenabfolgen.

4. Wenn nur noch zwei Elemente in der zu sortierenden Liste sind, sollte das linke zum Pivot werden. Das kann aber natürlich auch eine Macke in meiner Implementation sein.

Noch testen will ich, wie es sich auswirkt, wenn man mehrere Threads nutzt und wie man das am besten anstellt.

Und sowieso: Ist es in der Realität nicht eher besser, auf die Kleinigkeiten zu verzichten und sich auf die Wahl eines guten Pivots zu beschränken, weil so Abfragen gespart werden - oder wiegen die gesparten Arrayzugriffe das wieder auf?

DFA minimieren

Monday, 7. January 2008

Auch wenn es mindestens die Hälfte meiner Leserschaft nicht wirklich interessieren wird, zeige ich hier mal wie man einen DFA per Hand (auch) minimieren kann. Das ist nämlich eigentlich recht einfach, solange der DFA simpel genug ist, wird aber oft genug kompliziert erklärt.

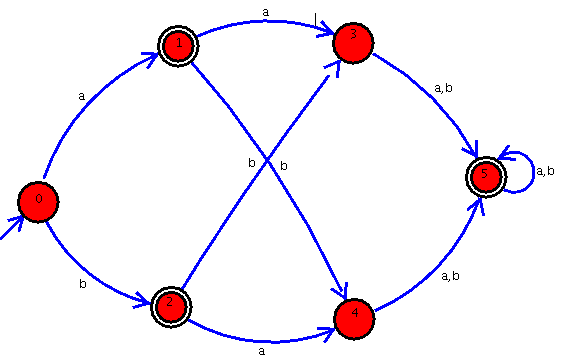

Nehmen wir folgenden DFA als zu minimierenden:

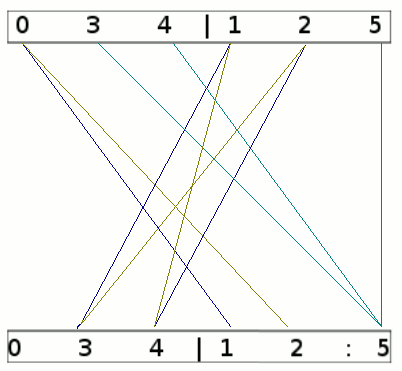

Minimieren kann nur funktionieren, wenn man überflüssige Zustände entfernt bzw. zusammenfasst. Am Anfang haben wir kein weiteres Unterscheidungsmerkmal als die Frage, ob die Zustände final sind (im Bild oben dargestellt durch die Doppelkreise) oder nicht. Grafisch betrachtet sieht das dann so aus (die Linien stellen die Übergänge dar, a ist blau, b braun, ab türkis)

Der Doppelpunkt markiert das nächste Unterscheidungskriterium: Zustand 1 und 2 gehen über a bzw. b in die linke Gruppe, Zustand 5 geht jeweils in sich selbst, also in die rechte Gruppe: Hier kann innerhalb der Gruppe "125" nochmal unterschieden werden zwischen "12" (gehen beide in die linke Gruppe) und "5" (geht in die rechte Gruppe).

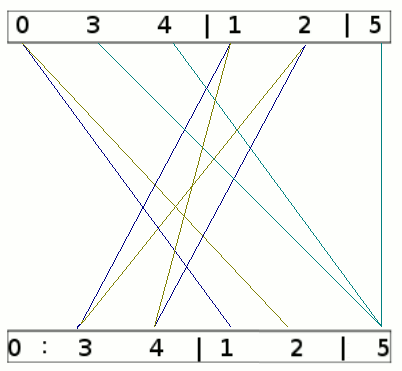

Nun sieht der nächste Schritt so aus:

Da 3 und 4 nun auf eine andere Gruppe als 0 zeigen, kann jetzt auch in der linken Gruppe unterschieden werden.

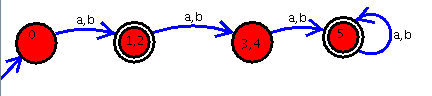

Führt man das Verfahren nun nochmal aus, zeigt jedes Gruppenmitglied auf die gleiche Gruppe, ein weiteres Unterscheiden ist also nicht möglich.

Der fertig minimiert DFA sieht also wie folgt aus:

PS: Die DFAs wurden mit dem Automaton Simulator gezeichnet.