Ein kurzer Blogrückblick auf 2023

Monday, 25. December 2023

Letztes Jahr schrieb ich trotz Umzug relativ regelmäßig in diesen Blog. 2023 ähnelte sich da sehr: Wieder änderte sich einiges im Hintergrund, wieder war der Blog mir eine willkommene Konstante.

Dieses Jahr habe ich 106 Artikel geschrieben. Da sind die Linksammlungen mitgezählt, die fast jeden Freitag erschienen.

Die drei längsten Artikel waren:

- Deep Space 9 war das beste Star Trek und die falsche Richtung (24387 Zeichen)

- 15 Jahre Serendipity als Entwickler - ein Rückblick und ein Ausblick (23187 Zeichen)

- Zum jetzt spielbaren Cyberpunk 2077 (19981 Zeichen)

Die Verteilung gefällt mir – einmal Serie, einmal FOSS-Entwicklung und einmal ein Computerspiel, das trifft den gewollten Themenmix im Blog ganz gut. Und den angekündigten DS9-Artikel wirklich bringen zu können hatte mich gefreut.

Themenwahl dieses Jahr war ansonsten ähnlich wie zuvor, die Blogkategorien wurden allgemein so abgedeckt:

- Spiele: 18 Artikel

- Medien: 14 Artikel

- Linux: 10 Artikel

- Technikzeugs: 8 Artikel

- about: 7 Artikel

- Zeitgeschehen: 1 Artikel

- Textformen: 1 Artikel

- Code: 1 Artikel

Das sind mehr Medienartikel, aber weniger Spieleartikel als 2022. Das war mir ja wichtig, nicht nur Spiele hier in den Blog zu packen. Mit der Entwicklung bin ich daher zufrieden.

Insgesamt durfte ich im Blog 130 Kommentare verzeichnen. Davon waren 50 von mir. Mit Trackback und Pingbacks bekam die Kommentartabelle 231 neue Zeilen.

Die meistkommentierten Artikel waren:

Die Kommentare waren also recht verteilt, was mich gerade etwas überrascht. Ich habe die Kommentaraktivität als positiv wahrgenommen und daher mit einem längeren Kommentarthread gerechnet, aber scheinbar sind mehr Artikel mit zumindest wenigen Kommentaren angenehm.

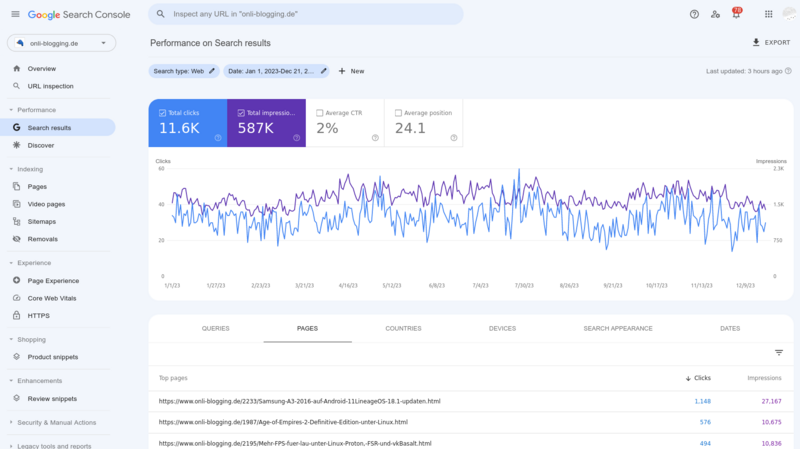

Bei Google sah die Platzierung in der Suchmaschine so aus:

Das sind etwas mehr Klicks als letztes Jahr, aber weniger Impressionen. Das erscheint mir erstmal wie etwas positives, da mehr Artikel zur Suche gepasst haben dürften. Insbesondere Samsung A3 (2016) auf Android 11/LineageOS 18.1 updaten, der ist zum meistangeklickten Artikel aufgestiegen.

Beim Blog selbst hat sich nicht viel geändert. Das ist immer noch Serendipity 2.4.0 mit vultr als Hoster. Es gibt zwar mit 2.5-beta1 eine neue Version, aber da auf dem Server noch eine ältere PHP-Version läuft war das Upgrade nicht zwingend. Das dürfte sich nächstes Jahr ändern. Wo sich etwas getan hat ist beim Design, da kam ein Dark-Mode dazu und auch im hellen Modus wurden die Farben für einen besseren Kontrast etwas angepasst. Gerade bei den Linkfarben fand ich den Effekt davon sehr angenehm.

Soviel zu 2023. In Sachen Blog war es ein ruhiges Jahr ohne Umwälzungen, mit in etwa so viel Artikeln und Kommentaren wie zuvor, wovon nur der Samsung-Artikel in Sachen Reichweite etwas herausstach. Wenn ich auf das Jahr zurückblicke sehe ich aber schon eine Besonderheit: Es war schon einiges an Rückbesinnung, mit der Erinnerung an die Lan-Parties, der Besprechung der Serendipity-Entwicklungszeit und der Nostalgie im DS9-Artikel. Da setzte wohl der Bloggeburtstagsartikel am Jahresbeginn etwas den Ton.

Für das nächste Jahr habe ich für den Blog keine besonderen Pläne. Aber es dürften sich bei mir anderweitig ein paar Dinge ändern, was sich dann sicher auch auf den Blog auswirken wird. Ich rechne im Jahresverlauf mit deutlich weniger und mit kürzeren Artikeln.

An dieser Stelle ein Danke an alle Leser und an alle Kommentatoren. Euch allen wünsche ich ein gutes neues Jahr.

Ich berichtete von der Bilbao International Games Conference

Wednesday, 20. December 2023

Am Freitag und Samstag letzter Woche fand ich mich auf der Bilbao International Games Conference in einer Reporterrolle wieder.

BIG via GG

Und das kam so:

Die BIG ist eine spanische Spielekonferenz, hauptsächlich für Entwickler bzw die Spieleindustrie. In einem Konferenztrack halten dort Entwickler Vorträge oder werden welche gehalten, die Spielemacher interessieren könnten. Gleichzeitig ist es ein Ort für Treffen untereinander, für die Publishersuche und für Interviews mit der Presse. Außerdem gibt es eine Ausstellungshalle, in der vor allem Indie-Entwickler ihre Spiele vorstellen und die dann meist auf Publishersuche sind. Und auch Spielereleases gab es.

Seit einigen Jahren habe ich einen Account bei der deutschen Spieleseite Gamersglobal. Ein halbes Mitmachmagazin, habe auch ich dort (für die größere Reichweite) Artikel veröffentlicht. Stammleser dürften sich erinnern, meistens verlinke ich die dann hier, manchmal waren es auch alternative Versionen von Blogartikeln. GamersGlobal nun war angefragt worden, ob sie nicht über die BIG berichten würden. Die Redaktion konnte das aber im vorweihnachtlichen Trubel nicht. Also wurde bei den anderen Community-Schreibern gefragt, bei denen die Zeit aber auch zu knapp war. Ich aber konnte und wollte.

Für mich war es perfektes Timing. Als die Anfrage reinkam war ich gerade aus Mexiko zurück, wo mein Spanisch sich stark verbessert hatte. Kurz vor Weihnachten war mein Terminkalender recht leer (außer dem generellen Zeitmangel für meine Softwareprojekte…). Und Messeberichte hatte ich ja schon gemacht, auch über Spiele schreibe ich seit Jahren, aber die Kombination hatte ich noch nie und diese offizielle Presserolle auf einer Konferenz schon gar nicht. Das reizte mich.

Die Ergebnisse

Meine Sorge war natürlich, dass es nicht klappen könnte. Dass entweder die Vorträge und die gezeigten Spiele langweilig sein würden, ich Interviewmöglichkeiten verstotterte oder den Spagat nicht schaffe würde zwischen dem Teilnehmen an der Konferenz und dem Schreiben darüber. Es war unbegründet. Sowohl zu den Vorträgen als auch zu den gezeigten Spielen ließen sich problemlos noch auf der Konferenz News schreiben. Dabei half auch ein ordentlicher Presseraum. Selbst mein altes LG G5 bewährte sich als Messe-Fotoapparat, zumindest waren die Bilder nicht inakzeptabel schlecht (wobei, sollte ich das öfter machen wäre es Rechtfertigung für ein neues Telefon mit besserer Kamera, oder für eine separate Kamera).

Die Liste bisher:

- Ein Besuch auf der Bilbao International Games Conference 2023 (Fotogalerie)

- Tiny Garden angespielt // Erntet Lob

- Atmosphärisches Puzzle-Adventure Evolution angespielt

- Wie Larian Baldur's Gate 3 entwickelte

- Das Metroidvania Eden's Guardian angespielt

- Titanium Awards verliehen, Zelda TotK ist Spiel des Jahres

- Les Mills XR Dance für die Quest 2 und 3 gezeigt

- Warum manche Spiele ständig reduziert sind

- Tekken-Leiter Katsuhiro Harada zur Zukunft von Prügelspielen

- Blasphemous 2 war ein schwieriger zweiter Teil

Schaut da gerne mal rein. Die Liste soll auch zeigen, dass es überhaupt kein Problem war, spannende Themen zu finden. Und mit mehr Leuten vor Ort hätte man locker die doppelte Zahl an News und Berichten schreiben können.

Ein bisschen Glück war bei der Sache auch dabei, natürlich. Zum einen, dass der Vortrag zu den Spielepreisen sehr früh war, und mir da sofort einfiel, wie man das für die Leser verpacken könnte (der Inhalt war ja ursprünglich an Entwickler und nicht an Käufer gerichtet, das musste umgedreht werden). Danach fiel das bei den Folgevorträgen recht einfach, der Ball war im Rollen. Zudem lief mir mit Iván Lerner ganz früh ein absolut sympathischer und messerscharf denkender Reporter über den Weg, der mir ein paar wirklich hilfreiche Ratschläge geben konnte und der eine fantastische Begleitung für die Feiern am Abend war. Ein absoluter Glücksfall.

In kurz, die BIG-Konferenz in Bilbao war spaßig und mir machte die Rolle als Konferenzreporter ebenfalls Spaß. Es gab auf ihr nicht die großen Enthüllungen oder die Möglichkeit, als erster überhaupt ein großes neues Spiel anzuspielen, zumindest bekam ich sowas nicht mit. Aber sie lieferte einen interessanten Einblick in die Spieleindustrie, besonders in die spanische Szene – und die ist spannend, denn sie macht international relevante Spiele.

Dark-Mode für diesen Blog

Wednesday, 20. September 2023

Dieser Blog hat nun einen Dunkelmodus bekommen, der so aussieht:

Um den Vergleich später und im Feedreader einfach zu machen, das normale Design sieht derzeit so aus:

Wie das funktioniert hatte ich für PC-Kombo näher beschrieben. Es war hier sehr ähnlich, es musste relativ wenig CSS in die CSS-Datei hinzugefügt werden, das dann per Media-Query den Dark-Mode aktiviert und vorher gesetzte Farben mit dunkleren Alternativen überschreibt. Auffällig diesmal war, dass ich öfter unset und ein paarmal inherit benutzt habe um Farbdefinitionen aufzuheben. Für die Markup-Buttons beim Kommentarformular kam wieder filter: invert(100%) zum Einsatz, das RSS-Icon dunkelt ein filter: brightness(90%) ab.

Stilistisch ist der dunkle Modus ziemlich retro geworden. Das passt eigentlich nicht besonders zum Originaldesign, aber ich fand es hatte was, daher durfte es erstmal so bleiben.

Beim regulären hellen Design sind auch ein paar Farbdefinitionen neu. Beim Prüfen des Kontrasts für den Dunkelmodus – übrigens inzwischen komfortabel bei der Farbwahl in Firefox Entwicklerkonsole eingebaut – war mir aufgefallen, dass auch im bisherigen Design der Kontrast teilweise nicht ausreichend war. Beispielsweise war die Linkfarbe zu hell und der weiße Text der Navigationsbuttons oben rechts auf einem zu hellen Hintergrund (was bei gleicher Kombination beim Blogtitel durch dessen Größe funktioniert). Wo es mir auffiel habe ich nachgebessert. Außer einer besseren Lesbarkeit der Seite sollten diese Änderungen aber nicht auffallen.

Meine Erinnerungen an späte LAN-Parties

Monday, 18. September 2023

20 Jahre, so lange dürfte die erste LAN-Party her sein, die ich damals im Freundeskreis in der Kleinstadt gefeiert habe. Die Nullerjahre also und deswegen das "spät" im Titel: Es ist zwar eine Weile her, aber die frühen LANs dürften ganz andere Probleme gehabt haben. Unsere war eine Endzeit – Breitbandinternet kam damals sogar nach Deutschland und zu uns. Auf den ersten LANs gab es bei uns meiner Erinnerung nach gar kein Internet, auf den späteren wurde zwischendurch etwas heruntergeladen, etwa vier Jahre später verlagerte sich das gemeinsame Spielen völlig ins Internet. Selten in der gleichen großen Gruppe, aber wenn zusammengespielt wurde war es danach vom eigenen Zuhause aus, mit viel geringerem Aufwand. Aber auch mit etwas Verlust.

War das wirklich eine Periode von nur etwa 4 Jahren, von 2003 bis 2007? Dass mein erster eigener PC einen Athlon XP 2700+ hatte, der 2002 raus kam, spricht für 2003 als Beginn. Und es kann nicht viel länger gewesen sein: Es war in der Schulzeit, bevor ich wegen der Uni nach Darmstadt zog. Ganz exakt ist das aber nicht, es gab danach noch die eine oder andere LAN mit anderen Leuten. Und möglich, dass etwas vorher schonmal eine LAN mit dem vereinnahmten Familien-PC bestritten wurde. Aber 2003 bis 2007 müsste die Kernzeit gewesen sein.

Organisation geschleppter Monitore

An vier Orte erinnere ich mich: Das Haus von B., der Keller von D., zwei Wohnungen von mir. Mit einer Ausnahme fanden die LANs statt, wenn die Eltern am jeweiligen Ort nicht da waren. LANs waren aufsichtsfreie Zonen, wobei die Eltern gerade anfangs natürlich vorher gebraucht wurden, um das schwere Gerät zum jeweiligen Ort zu fahren (nicht immer, manchmal wurde alles geschleppt, manche von uns wohnten in Laufreichweite). Die PCs waren schwer, die Röhrenmonitore waren schwerer. Wir bauten also daheim PC und Monitor ab. Maus, Tastatur und Kopfhörer (der war aber beileibe nicht Standard, glaube ich) kam in den Rucksack, das Netzwerkkabel durfte nicht vergessen werden, die anderen Kabel auch nicht, die oft vergessene Mehrfachsteckdose war besser dabei, wer hatte packte noch einen Switch ein. Am Ende ging das recht routiniert. War aber natürlich der große Vorteil, wenn die LAN bei mir war, dann gab es für mich nichts zu schleppen, nichts zu vergessen.

Dann wurden wo immer möglich die Computer wieder aufgebaut. Küchentische, Schreibtische, Wohnzimmertische – sie alle wurden belegt. Nicht alle dieser Orte waren komfortabel. Wenn man bedenkt, wie riesig die Monitore waren und wieviel Platz Tastatur und Maus verbraucht wird auch klar, dass wir selten mehr als zehn gewesen sein können. Vielleicht außer bei B., das mehrstöckige Haus bot viel Platz. Jeder brauchte mindestens zwei Steckdosen, deswegen die Mehrfachsteckdosen, die mit einem Ausschalter waren Fallen und schalteten mehr als einmal versehentlich reihenweise PCs ab. Mit den Switches und Netzwerkkabeln wurden die PCs dann verbunden.

Das Verbinden klappte nicht immer. Natürlich hatten wir damals Windows. Die meisten Windows XP, aber M. nutzte lange Windows 2000, D. litt unter dem unbrauchbaren Windows ME. Aber selbst Rechner mit Windows XP sahen sich manchmal einfach nicht im Netzwerk. Die IP-Adresse musste manuell zugewiesen werden, wir wussten, dass die ersten drei Sektionen der IP-Adresse gleich sein muss und die letzte sich nicht doppeln darf. Aber Windows XP hatte auch noch Arbeitsgruppen, die da irgendwie reinspielten. Dazu kamen die Zugriffsrechte, die Windows Netzwerken zuwies. Das alles zu konfigurieren fraß Zeit, wurde aber mit den Jahren besser (durch SP1 und SP2?). Und dann mussten ja noch die Spiele starten, sich ihre Multiplayermodi im Netzwerk sehen. Mehrfach klappte das nicht, wurde der PC neu installiert (wie es bei uns hieß, wenn Windows neu installiert wurde).

Die Spiele

Wo kamen die Spiele überhaupt her? Es waren natürlich anfangs meist Schwarzkopien. Niemals hätten wir uns alle alle Spiele kaufen können, nicht, dass wir es gedurft hätten: Viele unserer Spiele waren ab 18. Oder gar indiziert, wie Command & Conquer: Generals. Unreal Tournament 99 und 2003, Warcraft 3, StarCraft, Counterstrike (meist in Version 1.5) waren andere Kandidaten, dazu kam mindestens einmal Diablo 2, das auf einer kleineren LAN tatsächlich alle besaßen. Deutschlands Zensurwahn traf uns bei dieser Auswahl also voll. Ich habe noch heute einen Hass auf Deutschlands immer noch tätige Zensoren, zeigt unsere Erfahrung doch wie unbegründet die Ängste der Ahnungslosen waren, zum Glück auch wie ineffektiv ihre Kontrollversuche.

Irgendjemand hatte diese Spiele auf der Platte, gab seinen Ordner frei, die Leute zogen den Installer und installierten dann das Spiel. Im Ordner war meist direkt ein Keygen oder Crack mit dabei, je nach Spiel. Manchmal war das Spiel auch von der letzten LAN noch auf der Platte. Eher selten, Festplatten waren klein (meine erste: 80GB).

Das waren außer Diablo 2 daher Spiele, die zumindest ich damals fast nie außerhalb von LANs spielte. UT hatte ich wohl mal via dem Solomodus gegen Bots geübt, bei WC3 den Großteil der Kampagne gespielt. Von CS spielte ich später die Steamversion gelegentlich im Internet, nachdem mir die via Half-Life 2 geschenkt wurde, aber nicht davor. Da war also keine große Erfahrung mit Multiplayer. Das war aber nicht bei allen so, so war J. durch Spielen im Internet richtig gut in StarCraft – so gut, dass durch Training von ihm ein Ausflug ins Battle.net später eben nicht in Niederlage endete. Aber natürlich war es ein Problem, dass man in diesen Spielen ohne Übung wenig Chance gegen erfahrene Spieler hatte. Gekontert wurde das durch Allianzen, sodass dann alle anderen sich spontan gegen den besten Spieler verbündeten. Das führte manchmal zu den besten Spielen, aber manchmal auch zu den frustigsten, gerade für den im Fadenkreuz stehenden. Keine einfache Balance, gerade später nicht, als einzelne Spieler immer besser wurden, andere stehenblieben (so wie B., der trotz Riesentalent später außerhalb LANs höchstens Minispiele spielte).

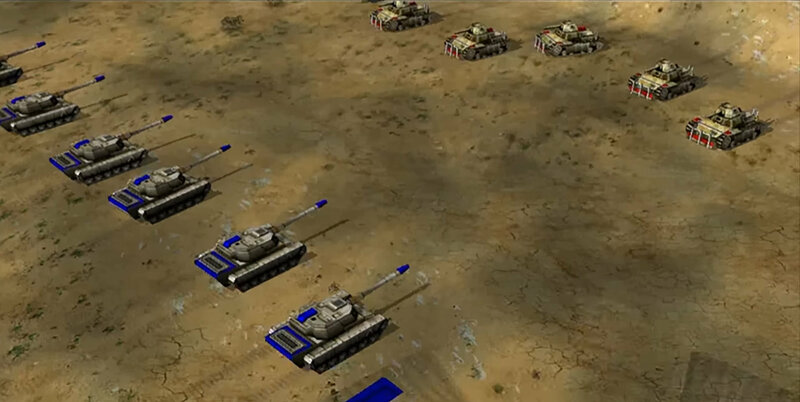

Command & Conquer: Generals spielten wir auf einer großen Wüstenkarte. Später sogar mit der Erweiterung. Jeder wählte frei seine Fraktion, ich hielt mich gerne an die terroristische GLA, die mit Selbstmordbombern und zusammengebastelten Fahrzeugen etwas untypischer war als China mit seinen regulären Panzern und die USA mit ihren High-Tech-Flugzeugen. Leere Plätze wurde durch KI aufgefüllt. Gab es viele KI-Spieler, wurde es zu einer Art Tower-Defence: Die KI schickte permanent neue Einheiten auf immergleichen Routen an Klippen vorbei, da oben mussten unbedingt Türme und Raketenwerfer stehen. Gebaute Superwaffen mussten vor Ablauf des Timers zerstört werden. Ob mit eigenen Superwaffen oder mit den Generalsfähigkeiten, die bei der GLA z.B. einen Trupp Bomber an einer Stelle der Karte erscheinen lassen konnte. Ohne die KI wurde das ganze etwas flexibler, wurden die Armeen geschickter eingesetzt und gekontert. Aber wir spielten wohl meist mit der KI.

Generals lief auf dieser großen Karte leider nie lange flüssig. Manchmal lag das an einzelnen schwachen Rechnern, flog dieser Spieler dann raus war das gut, weil so der Lag aufhörte. Aber nicht immer, später las ich, dass das Spiel selbst einfach nicht mit großen Einheitenmengen umgehen konnte. Das Verlangsamen des Spielablaufs war unvermeidlich. Desynchs beendeten so einige Partien, die technischen Probleme versauerten uns das Spiel irgendwann.

Warcraft 3 war da anders: Technisch hatte das keine Probleme. Aber WC3 machte einigen im normalen Modus keinen Spaß. Ich denke, dass es zu frustrierend war: Die Skillunterschiede machten zu viel aus. Ohne Taktiken und Wissen über die Stärken und Schwächen der Einheiten hatte man in diesem Spiel keine Chance gegen bessere Spieler, anders als bei Generals, wo einigeln und Masse produzieren immer zumindest eine Weile ging. Also wurden eher Funmaps gespielt: Oft Tower-Defences, auch ein bestimmter Vorgänger von Defence of the Ancients und Abwandlungen davon. Also Karten, die Fans des Spiels gebaut hatten und die das Spiel teils komplett umkrempelten.

Das wiederum machte mir keinen Spaß, mir waren diese Maps oft zu unausgegoren. Gerade unserer DOTA-Variante nahm ich es übel, dass mein Baumheld kein Land sah. Aber auch die Tower-Defences arteten oft aus, sie dauerten lange und waren schlicht nicht immer gut.

Dann lieber ein Shooter wie Unreal Tournament und Counter Strike. Da erinnere ich mich kaum an Details. Sie wurden eben gespielt, auf verschiedenen Karten und Modi mit gemischten Teams. Skillunterschiede schlugen bei diesen Spielen natürlich voll durch, aber in langen Nächten hatten viele Spieler gute und schlechte Phasen. Wobei M. fast nie zu schlagen war. Zu lange konnte man diese Spiele nicht spielen, dafür waren sie zu anstrengend. CS 1.5 ist in diesem Video zu sehen, später wurde auch von uns 1.6 gespielt:

Bei StarCraft erinnere ich mich nicht an Funmaps. Sondern es wurden die regulären Multiplayerkarten gespielt. J. gewann, die Frage war nur wie. Ich erinnere mich an eines der letzten Spiele, als wir anderen endlich gut genug geworden waren ihn beinahe zu schlagen, bis er dann doch unsichtbare Einheiten erreichte und wir gegen die nicht ankamen, die sie enthüllenden Spezialeinheiten nicht parat hatten, er mühsam die große Welle an einströmenden Einheiten zerstörte und doch gewann. Da waren alle stolz auf ihre Leistung. Sowas war ein Erlebnis, ein Höhepunkt der Nacht.

Diablo 2 spielte ich nur einmal mit und habe es bis heute als negative Erfahrung im Kopf. So schnell wie möglich aufs Loot klicken, ohne Lesen einer einzelnen Zeile durch die Kampagne hetzen. Ich mochte D2 und hatte es vorher alleine gespielt, da macht es Spaß, mit einzelnen Leuten war es auch im Multiplayer okay, als LAN-Spiel fand ich es ungeeignet. Es bot einem nichts, was man nicht auch alleine hätte haben können, im Gegenteil, es wurde schlechter. Zeitverschwendung. Bis heute spiele ich Hack'n Slays nicht in Gruppen.

Drumherum

Jugendliche in einer südhessischen Kleinstadt ohne Aufsicht – genau, wir hatten Alkohol und Zigaretten. Die Gruppe hatte es ansonsten nicht mit Drogen, nichtmal Gras. Es waren gute Lerngelegenheiten: Dass etwas Alkohol okay ist und manchen Spielen sogar einen kleinen Schub gibt, aber ansonsten dem Spielen schadet. Die LANs waren meist mehrtägig, sonst lohnte sich der Aufwand nicht, gingen also die Nacht durch und am nächsten Tag weiter, auch kein Argument fürs Trinken. Mehr noch: Viel besser zumindest ein bisschen zu schlafen, von 4 bis Sonnenaufgang, und dann den nächsten Tag halbwegs fit zu sein, als durchzuzocken und dann am nächsten Tag einfach nur kaputt zu sein.

Manche LANs waren jedoch echte Feiern. Dann waren Leute außerhalb des Kerns zusätzlich da, tranken und hörten Musik, waren die Freundinnen dabei und spielten manchmal sogar mit. Andere LANs waren nur wir, fokussiert ganz aufs gemeinsame Spielen.

Aber es waren nicht nur Spiele: Da wir sowieso für die Image-Dateien Ordner freigeben mussten, konnte man auch direkt Musik und Filme mit freigeben. Und von den anderen auf die eigene Platte kopieren. Bei uns war das weniger ein Fokus, als es auf anderen LANs gewesen sein soll. Vielleicht gerade, weil DSL für uns bald schon existierte?

Man sollte meinen, durch diese Abende hätten wir über PC-Technik gelernt, aber dem war nicht so. Es schien nicht wichtig welcher Prozessor in den Maschinen steckte, welche Grafikkarte, wir kannten höchstens die eigene Hardware. Und die konnte meines Wissens keiner von uns ohne weiteres ändern, dafür war neue Hardware viel zu teuer. Spiele funktionierten oder sie funktionierten eben nicht, entsprechend wurde gewählt. Was gelernt wurde war, was für die Situation vor Ort gebraucht wurde: Das Konfigurieren von Windows, das Anbringen von Cracks bei den Spielen. Plus die Spiele selbst – und auch wie wir uns auf Spiele einigen konnten, das war wohl am wichtigsten (kleinste gemeinsame Nenner, oder das eine Spiel und danach das andere, da jeder etwas anderes lieber spielte, manche Spiele von einzelnen ganz geblockt wurden).

Was mir technisch hängenblieb: Dass Kabeltrommeln ausgerollt werden müssen. Als die im Keller von D. überhitzte zerfetzte es einen Monitor, wenn ich mich richtig erinnere meinen. Kaufte ich danach einen neuen? Und das war dann der, der bis zum Umzug nach Siegen hielt? Krieg ich nicht mehr zusammen.

Fast vergessen hatte ich, dass ich einen Pullover speziell diesen LANs gewidmet hatte. Er kam mit, weil es nachts kalt werden konnte. Ein schwarzer Adidas-Pulli, ich habe ihn heute noch. Wie Verpflegung gelöst wurde ist weg – Tiefkühlpizzas, Chips und Süßigkeiten? Kam ich damals schon drauf, dass Bananen für solche Situationen praktisch sind?

Ich habe andere einzelne Bilder im Kopf, von denen ich jetzt gerne Fotos haben würde. Von zugestellten Esstischen, die unter der Last von 100 Kilo an Monitoren bestimmt ächzen mussten. Von Kabelsträngen unterm Tisch, vom die Treppe hochgehenden Netzwerkkabel, von zigfach in Reihe geschalteten Mehrfachsteckdosen – ein Glück, dass PCs damals weniger Strom fraßen. Und klar, von den Freunden, wie sie damals aussahen. Aber es gibt keine Bilder davon, die Telefone hatten keine oder nur unbrauchbare Kameras. Das erste iPhone kam direkt danach, 2007, bis die Technik in Androidtelefonen uns erreichte würde nochmal Zeit vergehen. Und wir hätten damals auch gar keine Fotos machen wollen, dafür war es zu deutlich unser eigener, selbstkontrollierter Raum. Da passten keine Beweisfotos.

Anlass für diesen Artikel war Memories from old LAN parties, was ich nicht lesen wollte bevor meine eigenen Erinnerungen nicht niedergeschrieben waren.

LANs wie die unseren waren ein Phänomen ihrer Zeit. Die Technik musste weit genug sein, um es einfach zu machen und Spiele leicht verfügbar zu haben, sonst wären wir gescheitert. Aber das Internet durfte noch nicht verbreitet genug sein, sonst hätte es keinen Sinn gemacht die PCs und Röhrenmonitore durch die Gegend zu schleppen. Und wir selbst mussten genau unser Alter haben, sonst wären wir zu jung oder zu alt gewesen um die Chance zu nutzen (mit ein bisschen Spiel nach vorne, natürlich hatte es schon vor uns LANs gegeben). Außerdem brauchte es eben diesen Freundeskreis, in dem alle einen PC hatten und spielten.

Ich würde mich gerne an mehr Details erinnern: Wie kamen wir darauf, wer trieb diese Treffen? War es, weil LANs einen Boom hatten und wir es über die Medien aufschnappten? Oder weil wir die Idee von älteren Freunden und Geschwistern der anderen übernahmen? Oder war es einfach, weil Spiele diesen Netzwerk-Multiplayer hatten und wir ihn nutzen wollten, wofür sich dann durch die sturmfreie Bude eine Chance bot? Das werde ich wohl nicht mehr rausfinden.

Aber auch ohne alle Details: Diese Abende und Nächte sind mir wichtige und positive Erinnerungen.

Inwiefern Hochsensibilität existiert

Monday, 7. August 2023

Ich habe am Anfangspunkt dieser Recherche keine Ahnung, ob Hochsensibilität wirklich so existiert, wie sie besprochen wird – als eine bestimmbare Charaktereigenschaft, die mit Fragebogen oder anderen Methoden klassifizierbar ist. Zu wackelig ist Forschung in diesem sozialwissenschaftlich psychologischen Bereich, ist die genutzte statistische Auswertung von Fragebögen zu fragwürdig, zu drückend ist die Replikationskrise.

Wenn es das Phänomen gibt, wüsste ich immer noch nicht, ob ich darunter falle – was mir mehrmals nahegelegt wurde. Mit dem Begriff wird ja ein ganzes Sammelsurium von Eigenschaften gemeint, von denen einige bestimmt jeder für sich beanspruchen wollte, andere jeder von sich weisen würde. Da geht es mir nicht anders. Änderungen weniger gut wegstecken zu können will niemand unbedingt zugeben und wäre mir auch nicht bewusst, Rückzugsmöglichkeiten zu brauchen genausowenig und spricht nicht für den starken Mann, auch nicht stark auf emotionale Szenen in Filmen zu reagieren. Auf der positiven Seite wird bei Hochsensibilität zum Beispiel von einer Verbindung zur Hochbegabung geredet, von einer stärkeren Empathie in gewissen sozialen Situationen, von durch Übung gestähltem Umgang mit stressigen Situationen mit entsprechenden Vorteilen bei der Arbeit.

Das mag alles Quatsch sein. Aber die Anfälligkeit für eine gewisse, vielleicht nicht ganz normale Überempfindlichkeit für Geräusche kann existieren und ich an mir beobachten. Vielleicht ist das interessant mal niedergeschrieben zu sehen.

Beispiele für Unerträgliches

Da ist zuerst Lärm beim Einschlafen. Diese Szene wiederholte sich dutzendfach in meinem Leben: Ich liege in einem Gästebett und kann nicht schlafen, weil irgendetwas summt, oder besonders häufig weil eine Uhr tickt. Nach einiger Zeit stehe ich entnervt auf, hänge die Uhr von der Wand und trage sie aus dem Zimmer. Bei den regelmäßigen Besuchen bei meinen Großeltern hat irgendwann mein lieber Opa, als guter Gastgeber, nach ein paar Wiederholungen dieses Rituals schon selbst die Uhr vor meinem Besuch abgehängt. Nun ist der Einwand klar, lauter Lärm ist für niemanden beim Einschlafen hilfreich. Aber dass der Lärm die andere Person im Bett nicht störte wiederholte sich auch desöfteren und wäre wohl ausschlaggebend.

Man kann sich vorstellen, dass sowas unangenehmer als eine kleine Umräumaktion vor dem Einschlafen werden kann. Als ich nach Frankreich zog wohnte ich eine Weile in einem frisch gebauten privaten Studentenwohnheim. Eine vorher unbesehene Mini-Wohnung. Darin eine integrierte nicht abstellbare Lüftung, also Dauerrauschen. Plus ein regelmäßig lärmender Kühlschrank im kombinierten Schlaf-Wohnzimmer mit Kochnische. Das war Folter, nur ertragbar weil ich schnell lernte mit Ohrstöpseln zu schlafen und tagsüber am PC Kopfhörer trug. Trotzdem hatte ich da diesen einen Tag, als noch dazu im Büro an der Uni irgendetwas summte und es irgendeine stressige Situation gab, dass ich einer Freundin gestand den ganzen Lärm nicht mehr zu ertragen und mich auf ihrem Ratschlag hin ein paar Stunden in den Park setzte. Das half. So einen akuten Rückzugsbedarf hatte ich zuvor nie und danach nie wieder. Nicht, dass ich mich vorher und seitdem nie zurückgezogen hätte, aber der unbedingte Bedarf war nie so heftig – aber es war auch nie wieder so lange so viel Dauerlärm zu ertragen.

Ich habe mich damals gefragt, wie eine integrierte Lüftung mit ihrer Lärmbelästigung legal sein kann. Im Gegenteil sei das in dem Land gerade Vorschrift geworden für Neubauten. Da trifft die Diskussion um Hochsensibilität dann bei mir einen Nerv, weil das recht sauber erklären würde, warum andere Menschen damit kein Problem haben.

Meine anderen Beispiele sind Menschen und zeichnen ein nicht unbedingt sympathisches Bild. Sie klingen nach Misophonie, dafür fehlt aber der unkontrollierbare Ärger.

Da war die eine Weile im gleichen Büro sitzende Doktorandin aus anderem Kulturkreis, die nicht gelernt hatte die Nase zu schnäuzen und stattdessen sie immer wieder hochzog. Widerlich, unerträglich, da konnte sie noch so hübsch sein. Meinen zweiten Bürokollegen schien es nicht zu stören.

Der Junge zur Schulzeit morgens am Frühstückstisch, der sich irgendwann angewöhnt hatte beim Löffeln der Cornflakes auf den Löffel zu beißen, also mit den Zähnen über das Metall zu schleifen. Auch das unerträglich, gerade direkt nach dem Aufstehen. Mein Protest führte zu Beleidigtsein bei ihm, sodass er erst recht so weitermachte, und Schelte für mich von den Eltern. Der Junge isst meines Wissens immer noch so.

Regelmäßig werden Reisen unangenehmer. Bei Zugreisen, wenn ein Sitznachbar ein Ekel ist und an den Nägeln knibbelt, ist das unheimlich schwer auszublenden. Besonders, wenn der die dann zerbeißt, dieses "Knack". Unhöflich ist das für alle, aber offensichtlich gibt es Menschen, die sich trotzdem so verhalten (und sich also nicht dran stören?). Wenn bei Autoreisen der Fahrer einen Tick hat und immer wieder geistesabwesend mit seinem Fingernägel über das geriffelte Material des Lenkrads fahren muss ist das wenigstens nicht eklig, aber auch schwierig zu ertragen.

Konsequenzen, auch für die Arbeit

Bestimmte Dinge nicht gut ertragen können, das ist eine gute Umschreibung. Bestimmte Geräusche, Lärm, Reize.

Im Zusammenhang dem Phänomen zugeschriebenes weitergehendes, also z.B. den geübten Umgang mit Stress und gleichzeitig die vermehrte Entstehung desselben bei vielen gleichzeitigen Aufgaben, kann ich weniger gut einschätzen. Natürlich vermeidet man die, aber das machen alle, oder? Natürlich sind wir alle mehr oder weniger geübt darin, mit stressigen Situationen umzugehen und haben unsere Taktiken, richtig? Dass ich gerade – es ist 15 Uhr – in einem abgedunkelten ruhigen Raum sitze ist auch völlig normal und keine verinnerlichte Reizreduzierungsstrategie, zweifellos? Und dass ich nur selten Kaffee trinke und dann das Koffein deutlich spüre ist auch nur eine zufällige Überschneidung mit dem Fragebogen (der sowieso fragwürdig ist), keine Frage.

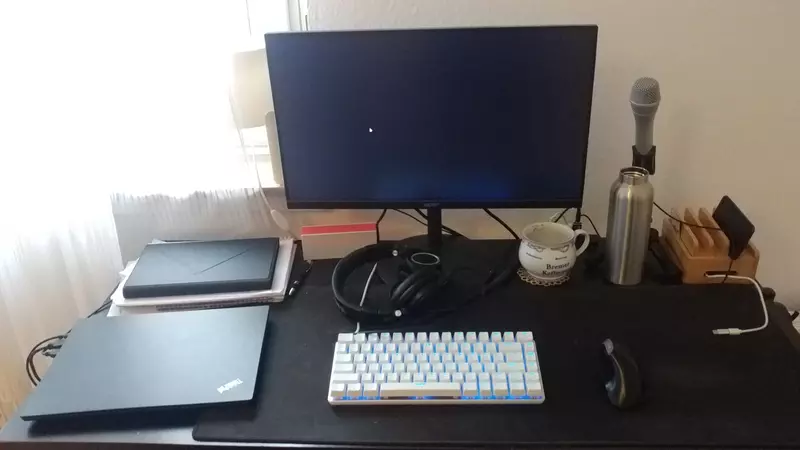

Thema abgedunkelter Raum: Ohne Witz ist das ja tatsächlich meine bevorzugte Arbeitsumgebung. Bevor ich diesen Artikel schrieb habe ich entspannt an einem Skript programmiert, das hier ist der Raum, in dem ich das letzte Jahr gearbeitet habe, generell entstanden in solchen Umgebungen fast alle meine Softwareprojekte. Wenn diese Eigenschaft wirklich existiert und ~20% der Bevölkerung betrifft, erklärt das die heftigen Reaktionen zum Gegenmodell Großraumbüro. Dann ist es eben nicht nur so, dass mit 50 Personen gefüllte Menschenställe für bestimmte Arbeiten nicht passen, sondern, dass sie für einen relativ großen Teil der Bevölkerung kaum zu ertragen sind. Während die verbliebenen 80% kein Problem wahrnehmen. Gleichzeitig erhöhte Hochsensibilität den Reiz der Heimarbeit für manche, während andere höchstens die reduzierte Pendelzeit als Vorteil sehen.

Also ein hilfreiches Modell?

Hey, klar: So zusammengeschrieben klingt Hochsensibilität erstmal total passend für mich und schlüssig als Konzept. Aber es ist ja nicht immer so, die beschriebenen Situationen wiederholen sich ja nicht alle fünf Minuten. Das Klackern meiner mechanischen Tastatur stört mich null, zu meiner eigenen und zur Verblüffung der Hausphysikerin. Und dass manche Menschen Lärm weniger gut ertragen als andere macht noch keine feste Persönlichkeitseigenschaft, mit der dann alles mögliche andere verbunden ist. Im Zweifel ist da einfach nur eine Lärmempfindlichkeit, was dann gleich noch weniger positiv klingt, die manche typische Konsequenzen hat.

Ich habe daher massive Zweifel daran, dass Hochsensibilität so existiert wie es besprochen wird. Schon vom Wort her ist es zu einfach, damit positives zu verknüpfen, sodass dann nahezu jeder zwecks Wunschdenken sich entsprechend deklarieren wird. Jeder ist mal von Lärm, Stress oder Gerüchen gestört, will mal alleine sein und sieht sich gelegentlich als empathisch; Jeder kann die Klassifizierung dann entsprechend rechtfertigen. Jede Frauenzeitschrift wird die Eigenschaft positiv thematisieren, etwaiges Leid romantisieren. Die mit dem Konzept dann auch beschriebenen negativen Aspekte sind im Extrem schwer nachzuvollziehen, für nicht tatsächlich betroffene – wenn es denn Betroffene gibt – entsprechend kaum einzuschätzen. Eine Selbsteinschätzung per Fragebogen ist für sowas völlig anfällig, entsprechend völlig ungeeignet. Man müsste schon mit Gehirnscans Unterschiede bei der Reizverarbeitung nachweisen. Dazu gibt es eine Studie, die immerhin nahelegt, dass es ein solches Phänomen gibt. Aber mit 18 Teilnehmern ist es unzulässig, davon auf die große Masse zu schließen, zudem wurden von ihr nur Teilaspekte (wie eben Empathie durch Emotionenidentifikation) getestet. Dass manche darin besser sind als andere ist unstrittig, die Überschneidungen mit dem Fragebogen in dem Aspekt erstmal nicht überraschend, auf den ersten Blick sehe ich bei diesen Ergebnissen auch keine Aufdröselung nach Geschlecht, was bei Empathie relevant erscheint.

Völlig unklar ist mir auch, was davon Gewöhnung ist. Wie viel der Bevorzugung des abgedunkelten Büros ist veranlagte Reizreduzierung, wie viel ist Gewöhnung durch die Notwendigkeit des Abdunkelns früher, angesichts der damals nicht ausreichend hellen Bildschirmen? Bevorzugen manche Leute eine ruhige reizarme Arbeitsumgebung, weil sie entsprechend veranlagt sind, oder weil sie es kaum anders kennen, und nach zwei Monaten im Großraumbüro wäre da kein wahrnehmbarer Unterschied zu den lärmerprobten Kollegen?

Aber bis mindestens dahin gibt es diese Empfindlichkeit eben, ob sie als Hochsensibilität mit anderen Eigenschaften zusammengepackt wird oder nicht. Für die Existenz von Lärmempfindlichkeit als solche habe ich ja genug Beispiele beschrieben. Auch die Annahme der Existenz des vollen Phänomens ist in einem gewissen Umfang hilfreich. Erstens schafft es eine verständliche Grundlage für Vermeidungsstrategien, für die Rechtfertigung derselben auch vor sich selbst. Das Verbannen der tickenden Wanduhr aus dem Gästezimmer z.B. ist dann kein Spleen mehr, sondern angemessen. Zweitens erklärt es auch in vielen anderen Situationen eigene Reaktionen, Verhaltensweisen und Stimmungen. Beispielweise die oben beschriebene Szene aus meiner Anfangszeit in Frankreich, oder auch die unerwartete und überraschend stark gefühlte Erleichterung, als durch einen vorherigen Umzug ein (vorher mir gar nicht als Problem bewusster) regelmäßiger Straßenlärm aus meinem Leben verschwand.

Und vielleicht erklärt sich so auch entsprechend unentspanntes Verhalten während Dauerlärms, aber da wird es wackelig. Aber als einfaches Beispiel, alles so zusammengeschrieben ist es kein Wunder, dass eine gute passive Geräuschisolierung bei meinem letzten Kopfhörerkauf ein gesetztes Auswahlkriterium für mich war. Oder warum ich mich über die Lärmreduzierung durch fan2go so gefreut habe.

Noch wackeliger wäre der Versuch, mittels Hochsensibilität bestimmte meiner Stärken in manchen Bereichen bei Hochbegabung ausschließenden Schwächen in anderen zu erklären. Aber es würde so gut passen, dass ich den Reiz des Konzepts nur zu gut verstehen kann.

Ich zweifel daran, dass es Hochsensibilität gibt. Aber ob es sie gibt oder nicht: Es gibt genug andere Sensibilitäten wirklich, die in diese Richtung gehen. Wenn wir Arbeit und Leben mit Rücksicht auf diese entsprechend organisieren können, kann das nur ein Vorteil sein. Für vermeintlich Betroffene helfen Selbstakzeptanz, Kopfhörer, Ohrenstöpsel und wenn möglich eine angepasste Berufswahl.

Dieser Blog bei Mastodon

Monday, 19. June 2023

Artikel in diesem Blog werden jetzt auch bei Mastodon angekündigt. https://social.anoxinon.de/@onli ist der Account, bei dem nun bei jedem neuen Artikel im Blog ein Toot mit einem Verweis auftauchen sollte. Gemacht wird das von einem externem Service, MastoFeed, die Idee habe ich von s3n·net kopiert, die Mastodon-Instanz mit Hilfe von Dirk gewählt.

Den Mastodon-Account werde ich vielleicht auch regulär nutzen. Wobei Twitter mich nie eingefangen hatte und ich eigentlich bezweifel, dass sich das ändert. Aber wer weiß. Sich diese Variante des Fediverse anzuschauen kann so oder so nicht schaden.

Mein neuer PC

Tuesday, 9. May 2023

Dass ich kürzlich über Hardwareupgrademöglichkeiten schrieb lag natürlich an meinen eigenen Upgradeplänen. Mein PC war angestaubt, dass die Radeon RX 6600 unter 250€ fiel hatte ich mir als Signal für ein Upgrade gesetzt. Zwar reichte mein altes System noch für alles wichtige, doch ich wollte moderne Spiele wie Cyberpunk auf ordentlichen Einstellungen spielen können.

Das alte System

Vorher hatte ich im PC einen 2019 gebraucht gekauften Intel Core i5-5675C, zusammen mit einer Radeon RX 570 (4GB). Der Prozessor ist etwas besonderes gewesen, der wenig verkaufte Broadwell-Chip hat einen L4-Cache – ähnlich wie jetzt der Ryzen 7 5800X3D – und eine besonders starke Grafikeinheit, die Intel ansonsten nur in Laptops verbaute. Der Cache machte den Prozessor in manchen Spielen besonders stark, als ich zwischendurch gar keine Grafikkarte hatte war die Grafikeinheit Gold wert. Doch da der i5 nichtmal Hyperthreading hat erreichte der Vierkerner nun seine Grenze.

Die Radeon RX 570 war nichts besonderes. Bestechend war damals nur ihr absurd gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den Nvidia-Karten, die unter Linux aber sowieso keine Option gewesen wären. Auch bei ihr war für moderne AAA-Spiele die Leistung inzwischen etwas gering.

Der alte Rechner hatte ordentliche 24GB Ram, da aber DDR3 konnte das nicht weiterbenutzt werden. Dafür sollte Gehäuse, Netzteil, SSDs und Backupfestplatte erhalten bleiben, ebenso wie der Corsair H90 als Prozessorkühler – hatte ich das alles doch gerade erst dank fan2go leise bekommen.

Die neue Hardware

Das Upgrade lief in zwei Phasen, um zu schauen ob der Prozessor nicht doch ausreichen würde.

Also fing ich mit der Grafikkarte an. Es wurde eine Radeon RX 6600, die ASRock Challenger D. Sie kostete 229€ und war damit die günstigste der verfügbaren 6600er. Ich hatte von dem Modell wenig gelesen, aber dass der Lüfter sich im Leerlauf abschalten würde beruhigte mich. Dazu kamen positive Nutzerreviews und eine ebenfalls positive Besprechung bei OCinside.

Die Intel Arc A750 wäre die Alternative gewesen. Aber dann hätte ich auf jeden Fall das Prozessorupgrade gebraucht. Und ich fand dieses Review, demnach selbst unter einem aktuellen Kernel die Intel-Karten unter Linux deutlich hinter den AMD-Optionen liegen. Das ist unter Windows anders, aber ich spiele ausschließlich unter Linux.

Die 6600 würde mehr als doppelt so schnell wie meine alte Karte sein, das war vorab klar (die Bewertung im Benchmark entspricht nicht direkt dem gesehenen FPS-Unterschied):

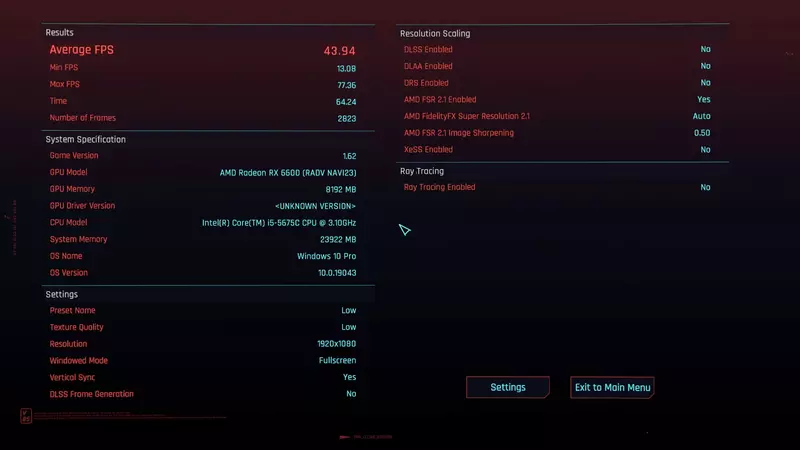

Tatsächlich lief schon mit dem Grafikkartenupgrade dann auch Cyberpunk 2077 auf hohen Einstellungen und war spielbar. Aber die sehr hohe Prozessorauslastung und das generell niedrige FPS-Niveau machte klar, dass ein Prozessorupgrade doch sinnvoll wäre.

Da recherchierte ich sogar nochmal, blieb aber letzten Endes bei meiner eigenen momentanen Standardempfehlung: Ein Ryzen 5 5600 auf einem B450-Board. Mein Gehäuse ist mATX, also war bei den Mainboards die Auswahl begrenzt; Ich griff zum günstigsten mit vier Ramslots, dem MSI B450M PRO-VDH Max. Das kostete 72€. Der Prozessor kostete 119€. Dazu fehlte noch der Arbeitsspeicher, das wurde das günstige G.Skill Aegis DDR4-3000 32GB Kit für 58€.

16GB hätten zum Spielen gereicht, aber als Entwickler reichte mir das schon mehrfach nicht aus und ich wollte mich bei der Speichermenge nicht verschlechtern.

Um meinen Corsair H90 weiterverwenden zu können hatte ich mir vorab eine AM4-Halterung gekauft. Die kostete nur 8€.

Als die gesamte Hardware dann da war klappte alles. Das B450-Board brauchte wie erwartet kein BIOS-Update, um mit dem Ryzen 5 5600 zu starten – dafür ist der Prozessor viel zu lange draußen, die Boards im Handel sind alle bereits aktualisiert, aber die minimale Gefahr hatte mich doch nervös gemacht. Der XMP-Modus des Arbeittsspeichers griff direkt. Nur rBar konnte ich nicht aktivieren, weil dafür Secure-Boot und der UEFI-Bootmodus gebraucht würde, womit meine alte Void-Installation nicht starten wollte. Gut, dass ich nicht doch die Arc-Karte gekauft hatte.

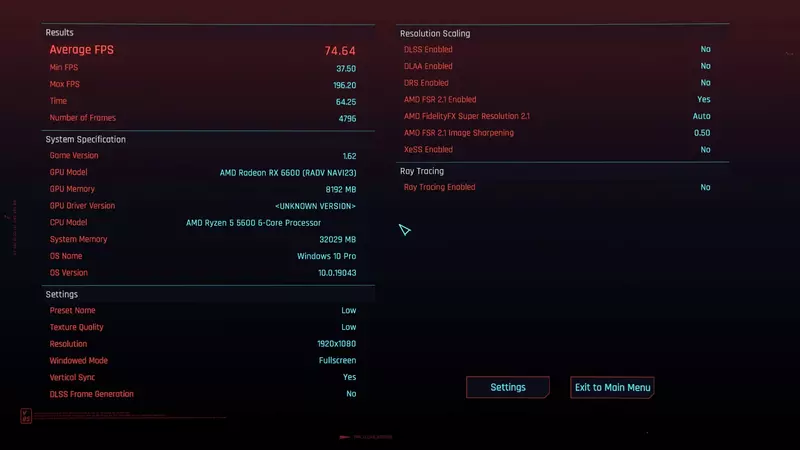

In Cyberpunk war der Prozessor dann ein großes Upgrade. Die Radeon RX 6600 hatte im eingebauten Benchmark und niedrigen Einstellungen mit dem i5-5675C vorher 43 FPS geliefert, mit dem Ryzen-Prozessor wurden es 74 – und da war VSYNC an.

Im Spiel verschwanden einige Ruckler bei Kameraschwenks und mit meinen optimierten, generell hohen Einstellungen liegen die FPS je nach Szene zwischen 60 und 75 FPS. Davor waren die durchaus mal auf 30 gerutscht.

Das Upgrade lief gut und ich kann es empfehlen, die bessere Performance in Spielen ist schon angenehm. Mich freut es besonders, dass sich an der Lautstärke des Systems nichts negativ verändert hat – die Grafikkarte ist unter Last wohl sogar leiser als die auch schon dezente vorherige. Außerhalb von Spielen bemerkte ich bisher aber keinen Geschwindigkeitsgewinn, dafür war der i5-5675C wohl zu stark.

Mein System ist damit auf das Niveau von 2022 gerutscht. Das dürfte jetzt wieder für ein paar Jahre reichen.

15 Jahre ein Blog

Monday, 9. January 2023

Auch wenn Blogs normalerweise keine quinceañera feiern:

Dieser mein Blog ist am sechsten Januar 15 Jahre alt geworden (was ich dank eines Kommentators zufällig bemerkte), was ich nun doch für einen erwähnenswerten Bloggeburtstag hielt.

Es passt zum Endgedanken im kommentierten Jahresrückblick: Der Blog hier ist mir eine liebgewonnene Konstante geworden, aber eben nicht nur letztes Jahr, sondern jetzt schon eine ganze Weile. Wenn ich mir meine ersten Artikel anschaue eine, von der ich profitiert habe, die ersten Gehversuche waren schon sehr deutlich als solche zu erkennen. Aber 15 Jahre ist nunmal auch lange her, es wäre schade, wenn sich seitdem gar nicht gebessert hätte. Ob sich die nächsten Jahre wieder so viel ändern wird?

Zu bloggen ist für mich ein Spagat zwischen "Ich schreibe für mich" und "Ich erfreue mich an den Rückmeldungen von Lesern" geworden. Beides stimmt glaube ich wirklich gleichzeitig, würde aber ohne die andere Seite nicht funktionieren.

In diesem Sinne, Danke an alle Leser und Kommentatoren!

Ein kurzer Blogrückblick auf 2022

Monday, 26. December 2022

Was ein Jahr. Während die Pandemiemaßnahmen eingestellt wurden, zog ich der Physikerin hinterher in eine neue Stadt. Da ich meinen Job einfach weitermachte änderte sich für mich an sich nicht viel, doch obwohl noch dazu der Umzug ein relativ einfacher war ächzte ich zwischendurch trotzdem. Wie lief unter diesen Umständen und in der neuen Umgebung der Blog? Ein paar Zahlen und Eindrücke.

Dieses Jahr habe ich 108 Blogartikel geschrieben. Das klingt mehr als es ist, denn ich zählte da die wöchentlichen Linksammlungen mit, die dieses Jahr mit wenigen Ausnahmen konstant durchliefen. Als Rhythmus wollte ich jeden Montag einen regulären Blogeintrag, freitags die Linksammlung veröffentlichen, was für mich dieses Jahr ganz ordentlich funktionierte. War eine Woche mal mehr zu schreiben, sollte das mittwochs erscheinen, das war selten.

Die drei längsten Artikel waren:

- Baldur's Gate Enhanced Edition (36737 Zeichen)

- Phantom Doctrine, ein XCOM ohne Aliens (19590 Zeichen)

- Star Trek: Voyager (15878 Zeichen)

Das macht den Artikel zu Baldur's Gate übrigens mit einigem Abstand zum längsten im Blog über alle Jahre hinweg, nach den Besprechungen von Fallout 4 (22128) und Fallout New Vegas (21839).

Klar, diese Artikel wurden lang weil die Spiele bzw die Serie mich beschäftigten, aber ich erfreue mich gerade mehr an diesen meinen Favoriten: Dem Artikel zum Routing mit Flutter (endlich mal wieder ein Programmierthema im Blog) und der Skizze zum perfekten Blogsystem (was nach so vielen Jahren Beschäftigung mit dem Thema mal aufgeschrieben gehörte).

Rückblickend bin ich generell zufrieden über meine Themenwahl dieses Jahr. Ich habe weiterhin Spaß an den Spielen-, Film- und Serienbesprechungen, habe aber auch wie von mir gewünscht über andere Themen schreiben können. Wenn ich mich bei der SQL-Abfrage nicht verheddert hatte, wurden die Blogkategorien wie folgt bedient:

- Spiele: 26 Artikel

- Linux: 10 Artikel

- Technikzeugs: 9 Artikel

- Medien: 7 Artikel

- about: 5 Artikel

- Zeitgeschehen: 2 Artikel

- Textformen: 1 Artikel

- Code: 1 Artikel

HCI und Informatik bekamen also null neue Artikel, aber gerade für die HCI-Kategorie hatte ich 2021 ein bisschen geschrieben, ich sehe beide Kategorien als gesünder als sie es vor zwei Jahren noch waren.

Insgesamt durfte ich im Blog 142 Kommentare begrüßen. Davon waren allerdings 49 von mir. Pingbacks und Trackbacks (auch interne) gab es obendrauf, zusammengenommen kommt die Kommentar-Datenbanktabelle auf 256(!) neue Zeilen. Die meisten Kommentare bekamen diese drei neuen Artikel:

Bei dem ersten hat es mich sehr gefreut, wie konstruktiv die Kommentare waren, eine Kontra-Position zu so einem Thema würde anderswo ein Gemetzel. Und der Artikel zum Blogsystem wäre ohne Kommentare nur halb so interessant geworden. Danke dafür.

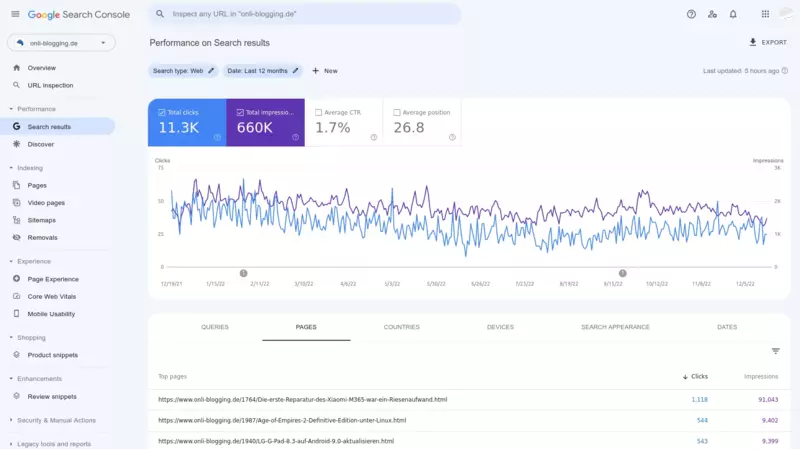

Bei Google sah die Platzierung in der Suchmaschine so aus:

Trotz regelmäßigem Veröffentlichungsrhythmus ist da also ein leichter Abwärtstrend und die am öftesten angeklickten Artikel sind nicht aus diesem Jahr. Ich denke das ist folgerichtig, solange ich weiter primär zu relativ generischen Themen wie PC-Spielen schreibe wird Google diesen Blog mit relativer Missachtung strafen. Die Topartikel mit je einer Problembeschreibung zum Xiaomi-Roller, mit AoE2 zu einem populären Spiel unter Linux und wie man ein Custom-Rom auf einem LG-Tablet installiert zeigen recht deutlich, dass Artikel mit praktischem Nutzen für meine Techniknische für die Suchmaschine (und damit potentiell kommerziell) besser funktionieren würden.

Der Blog selbst wurde von Serendipity 2.4-beta1 auf 2.4.0 aktualisiert. Der Hoster blieb mit vultr der gleiche. Am Design hat sich nicht viel getan, wobei die Texte hier inzwischen per text-align: justify geglättet werden, was früher Browser nicht sauber konnten und ein Unding gewesen wäre. Und für die bessere Benutzbarkeit werden Links nun wieder unterstrichen, allerdings geriffelt, was mir weiterhin gut gefällt.

Soweit zu diesem Blog im jetzt schon fast vergangenem Jahr 2022. Ich freue mich schon auf die Rückblickartikel der anderen Blogger in meiner Nachbarschaft, die bei ihnen eher Tradition sind. Bei mir ist den Blog zum Jahreswechsel zu ignorieren die Tradition, aber dieses Jahr reizte mich dieser Rückblick; Auch weil ich dieses Jahr irgendwie besonders froh darüber war mir diesen Blog als ein konstantes Ding bewahrt zu haben.

Steam-Kurator: Die Statistiken nach 100 Reviews

Monday, 3. October 2022

Mitte 2020 bekam dieser Blog von mir eine Steam-Kuratorenseite. Zwei Jahre später ist sie mit 100 Reviews gefüllt – wobei die Seite beim Start 2020 dank vorheriger Blogartikel schon 63 Einträge hatte. Wie ist es gelaufen?

Aufrufe und Abonnenten

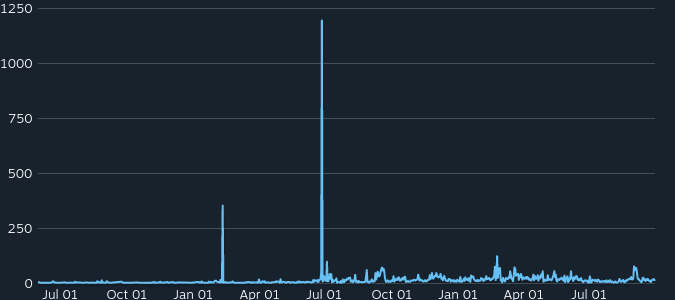

Steam stellt gar nicht viele Daten bereit. Zentral ist die Statistik der Beeinflussungen:

Insgesamt seien es derzeit 10764. Der große Anstieg ungefähr um Juli 2021 zeigt, welches Potential eine entsprechende Platzierung durch Steam hätte. Leider zeigt die Statistik nicht, was damals passiert ist, welche Reviews da wo gezeigt wurde. Generell ist im Graph einiges an Bewegung ab dem zweiten Jahr erkennbar, ein (vielleicht schon wieder abflachender?) Aufwärtstrend, wobei mehr Sichtbarkeit bei mehr anzeigbaren Kritiken zu erwarten war.

Doch wie "Beeinflussungen" zustande kommen kann nicht ganz stimmen. Denn die Beschreibung sagt:

When you write a review, the game then shows up to your followers in a number of places throughout Steam. When one of your followers clicks on one of those places, we count that as an app view influcenced by your review. This includes clicks on a game in the main capsule on the home page of Steam or clicks through your Curator home page.

Die Kuratorenseite hat dafür zu wenige Abonnenten – es sind seit nahezu dem Beginn konstant 4 (meines Wissen Freunde des Blogs). Die Rezensionsboxen müssen also anderen Steam-Nutzern angezeigt worden sein, aber ohne dass diese deswegen die Kuratorenseite abonniert hätten.

Ich habe hier im Blog keine Statistiken um nachvollziehen, ob die Spiele-Blogartikel durch die Steamseite Leser gewonnen haben. Aber sie werden nicht besonders oft kommentiert, ein großer Leserzustrom ist nicht wahrscheinlich.

Aufrufe einzelner Reviews

Steam kann noch eine Auflistung nach Review. Vorne stehen da bei mir diese:

Seht ihr da Regelmäßigkeiten?

Mir fällt auf: Die Rezensionen mit mehr Ansichten sind alle von vor 2022, größtenteils vom Beginn. Das ist logisch, je länger sie existieren so häufiger können sie gesehen werden. Sie alle sind positiv. Es handelt sich um bekannte Spiele, die aber nicht unbedingt die allergrößten waren – Shadow Tactics: Blades of the Shogun beispielsweise ist ein Nischenspiel, aber kein Indieding. Mad Max war ein großer Name und ein gutes Spiel, aber wohl kommerziell nicht sehr erfolgreich. Ich würde vermuten, dass die Sichtbarkeit hier einfach dadurch bestimmt wird, wieviele Aufrufe die Spiele generieren (positiv) und wieviele alternative Kuratorenreviews es für sie gibt (negativ).

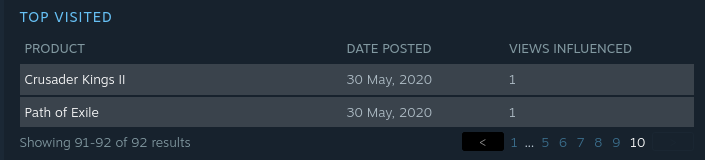

Am wenigsten "Beeinflussungen" haben diese:

Reviews zu DLCs werden wohl generell nicht groß aufgerufen – was mich überrascht hat, ich hätte da weniger alternative Bewertungen und daher mehr Sichtbarkeit erwartet. Crusader Kings 2 und Path of Exile sind kostenlos, bei ihren Steamseiten sehe ich ausgeloggt gar keinen Verweis auf Kuratoren, das würde es erklären. Manche der anderen Spiele wie VoidExpanse sind obskur, weniger oft besprochen zu werden wiegt das wohl nicht auf. Aber die wenigen Aufrufe von Dishonored z.B. kann ich nicht erklären.

Soweit die Zahlen. Ich will gar nicht groß ein Fazit ziehen. Steam zeigt die Kuratoren nur an ein paar Stellen, bei denen wiederum es hilfreich ist mehr Abonnenten zu haben um sichtbar zu werden. Die Rezensionen selbst sehen im Normalfall nur Abonnenten prominent, soweit ich weiß. Doch die Reviews einzutragen ist einfach, die durch die Seite gewinnbare Übersicht der eigenen Einschätzungen angenehm. Da kein großer Aufwand ist die Kuratorenseite weiterbetreibbar.

Warum ich nicht gendere

Wednesday, 24. August 2022

Und warum du es auch nicht machen solltest.

Mit Gendern meine ich, statt normalem Deutsch zu schreiben oder zu sprechen bei Bezeichnungen eine vermeintlich inklusive Form zu wählen. Egal, welche Form das annimmt: Ob Student*in, Studierende statt Studenten zu schreiben oder StudentInnen am besten noch zu sprechen, also so komisch dieses Innen nach einer kurzen Pause anzuhängen. Nichts davon wird von mir jemals gemacht werden.

Mir ist es zutiefst unsympathisch. In meinen Augen ist es eine Überlegenheitsbekundung. Wer so spricht und schreibt, meint so viel besser zu sein als all die gewöhnlichen Menschen um ihn herum. Wenig ist mir mehr zuwider als solch eine Haltung zu seiner Umgebung zu haben, geschweige denn sie auszudrücken.

Nun mag das für manche Menschen nicht gelten. Die glauben vielleicht wirklich, dass Sprache die Welt formt und wollen ohne überzogene Eitelkeit ihren Beitrag zu einer weniger ungleichen leisten. Doch schaden sie dadurch der Sache: Eben weil diese künstliche Sprachänderung so unsympathisch ist und so vielen gegen den Strich geht, machen sie dadurch auch valide Bemühungen zur Chancengleichheit zunichte. Menschen hassen nichts mehr als wenn zu ihnen hinabgesprochen wird, aber genau so wirkt das – was effektiv linke Mehrheiten bei allen gesellschaftspolitischen Positionen verhindert.

Außerdem steckt hinter diesem Beharren auf unterschiedliche Ansprache absurderweise ja ein Beharren auf dem Betonen der Unterschiede. Als wäre es undenkbar, dass eine Frau ein Arzt sein könnte, wenn man das nicht extra ausspricht. Diese vermeintlichen Progressiven stecken in ihrer eigenen Egalitätsperspektive also weit hinter dem, was für viele andere schon völlig normal war.

Nun wird daraus ja mehr als eine eigene Wahl, sondern es wird von gewissen Leuten als Pflicht gesehen. Diese Sprachpolizei ist Auszeichen einer verklemmten puritanischen Denkweise, von meiner Position aus einem gestörten Umgang mit Sexualität – wenn die Unterschiede so extrem betont werden sollen, weil Gleichheit unerträglich wäre. Mit alarmistischen und ausgrenzenden Sprachrichtlinien wird derzufolge im Lagerdenken Bekenntnis und Gehorsam gefordert, ohne dass es der Sache auch nur einen Deut bringen würde. Genauso, wenn das Ansprechen einer Transperson mit ihrem ursprünglichen Namen oder Geschlecht als schlimmes Verbrechen gewertet wird. Das ist das gleiche Denken, was das Tragen von Stilen "fremder" Kulturen als Verbrechen sieht (als kulturelle Aneignung, wie hier) – was über einen anderen Begründungsweg exakte Naziposition ist. Nein, das macht die Problematisierer "kultureller Aneignung" nicht automatisch zu Nazis, aber sie bewegen sich da nunmal in deren Nähe. Damit will ich gerade als Linker nichts zu tun haben… Aber ich komme vom Thema ab, zurück zum Gendern.

Neben all diesen politischen Überlegungen: Ich empfinde es schlicht als hässlich. Als jemand, der regelmäßig Text produziert, habe ich an ihre Ästhetik zumindest einen minimalen Anspruch. Deswegen schreibe ich entsprechend – und weigere mich jemanden zu konsumieren, der das nicht ebenfalls tut.

Es gibt also keinen validen Grund, künstlich geschlechtsneutral zu schreiben. Es macht Texte nicht schöner, denn es verschandelt Texte ästhetisch. Es bringt aber auch die Chancengleichheit nicht weiter, weil es im Gegenteil ein ungewinnbares Nebenschlachtfeld aufmacht, das echte Chancengleichheitsmaßnahmen über die gesellschaftliche Konterbewegung teuer bezahlen werden. Von daher: Schreib echtes Deutsch.

Von Wasserständen und Umzügen

Monday, 4. April 2022

Ich würde gerne wieder öfter längere Artikel zu anderen Themen als Spielen schreiben. Derzeit landen Ansätze dazu meist nur in der Linksammlung. Ein paar Ereignisse, teils von der Arbeit, würden dafür auch Material geben. Aber insbesondere mehrere notwendige Reisen und vor allem ein anstehender Umzug fraßen mit ihrem Organisationsaufwand bisher zu viel Energie. Dass eine der Reisen zu einer Beerdigung geht ist etwas, von dem ich nicht weiß ob ich es hier nochmal thematisieren werde, ist aber der Gemütslage nicht zuträglich. Die doch noch übrige Freizeit ging in Eskapismus, was die Spieleartikel einfacher machte.

Der Umzug ist auch noch nicht durch und er ist stressiger als sonst. Überlaufene Gegend als Umzugsziel, mein bisheriger Vermieter hat die Absprache "vergessen", die beim Einzug übernommene Küche platzieren zu helfen, und zu allem Überfluss ist uns eine versprochene Wohnung im allerletzten Moment dann doch nicht gegeben worden. Was Glück im Unglück gewesen sein mag wenn mir so ein instabiler Vermieter erspart wurde, aber doch auch Zeit stahl. Und je weniger Zeit übrig ist desto mehr wird Stress spürbar.

Nebenbei: Wer im Raum Siegen eine drei Jahre alte Küche zum Blogleservorzugspreis haben will, der möge sich melden.

Vielleicht sollte ich einen Artikel über meine Erfahrungen mit Umzügen schreiben. Einfach, um zu der Praxis zurückzufinden Artikel von Alltagserfahrungen inspirieren zu lassen. Aber gut, dem Gedanken sollte dieses Update erstmal genügen.

Wem die Häufung der Spieleartikel negativ auffiel (z.B. weil er sie nur überspringt) möge sie mir nachsehen. Es wird irgendwann bestimmt wieder häufiger andere Themen geben. Was nicht heißt, dass die nächsten Blogeinträge nicht auch Spiele behandeln könnten.

Womit ich arbeite (Beginn 2022)

Monday, 7. February 2022

Der Artikel von Thomas hat mich daran erinnert, dass meine Übersicht der von mir für Arbeit genutzten Hard- und Software Anfang 2019 war und ich solche Artikel – wie die Serie von Dirk – gerne lese bzw schreibe. Zeit für ein Update.

Tatsächlich hat sich einiges getan. Vielleicht ist das weniger überraschend als ich erst meinte: 2019 war ich ziemlich frisch in Deutschland zurück, in einem seltsam definierten Job an einem Forschungsinstitut und benutzte daheim größtenteils nicht für die Ewigkeit gedachte Hardware aus meiner Unizeit. Jetzt ist es ein Job, ein Umzug, drei Jahre und eine Pandemie später, da bleibt schon durch den Verschleiß nicht alles gleich.

Hardware

Auf der Arbeit benutze ich einen mir gestellten Laptop, der an einen 1080p-Monitor angeschlossen wird – gleiche Idee wie vorher also. Aber der Laptop steht bei mir daheim, denn ich arbeite von hier, und der Monitor ist meiner. Der Laptop ist ein Thinkpad E495 mit einem Ryzen 7 3700U, der letztes Jahr auf 32GB Arbeitsspeicher aufgerüstet werden musste. Die Maschine ist kein Highlight, aber taugt.

Für mich selbst benutze ich den gleichen Desktoprechner wie vorher, nur dass ich seine Hardware fast komplett ausgewechselt habe: Ein i5-5675C (dessen starke integrierte Grafikeinheit ein Segen war) auf einem Z97M-G43 mit jetzt insgesamt 24GB Ram kam rein, das ist alles gebraucht gekauft. Dazu kommt eine Radeon RX 570, wobei ich die wieder der Physikerin zurückgeben will, wenn sie wieder Lust auf PC-Spiele hat. Denn die Karte war schonmal in ihrem PC, nämlich als ich die RX 580 nutzte, deren Instabilität zu einem Kühlerwechsel zu viel und damit dem Ableben der Grafikkarte führte. Dadurch lief mein System lange ohne dedizierte Grafikkarte, man konnte das an den fehlenden Grafikkrachern bei meinen Spielebesprechungen letztes Jahr bemerken. Die vorher installierte 120GB große SSD wurde samt vieler anderer alten Hardwarekomponenten einem Verwandten gespendet, nur noch die 500GB Crucial MX 500 ist neben einer Backupfestplatte im System. Das ist angenehm überschaubar, 500GB werden mir aber langsam zu wenig und dürften bald durch eine M.2-NVMe-SSD ergänzt werden.

Der Monitor ist ein Acer CB242Y, 1080p@75Hz mit IPS-Panel. Heute ist er überteuert, zum Preis von damals war er eine gute Wahl, ich bin weiterhin zufrieden. Der Dell U2312HM von zuvor ist auf den Schreibtisch nebenan gewandert und funktioniert ohne neue Macken.

Bei den Peripheriegeräten hat sich viel getan. Die G80-3000-Cherrytastatur rastet zurzeit, ich schreibe mit der kleineren A-Jazz AK33 und habe mich an die gut gewöhnt. Meine Maus ist die Cherry MW 4500, die ich im November repariert habe, die vorherige CSL-Maus wurde ebenfalls repariert (simpler: Katzenhaare im Mausrad) aber wanderte auf einen anderen Schreibtisch. Kopfhörer benutze ich zwei: Primär den passiv isolierenden ATH-M50x, der Logitech-Vorgänger war komplett durch; wenn ich sprechen muss oder auf eine Lieferung warte wechsel ich zum Philips SHB 7000, der mir vor einigen Jahren geschenkt worden war. Ich spreche dann meistens in das Mikrofon aus dem t.bone MB 88U Dual Bundle.

Um den Wechsel zwischen Laptop und Rechner am Arbeitsende angenehmer zu machen benutze ich den USB-Switch Aten US224. Ein wichtiger Bestandteil meiner Heimarbeitsstrategie, damit die Peripherie komfortabel zu teilen, aber die Rechner zu trennen. Er funktioniert im Betrieb zuverlässig, nur direkt nach dem Einschalten muss er manchmal einmal hin- und hergeschaltet werden. Das Mikrofon läuft per USB auch über den Switch, der gerade aktive Kopfhörer dank dem Sharkoon DAC Pro S V2 ebenfalls – wobei mit dem DAC der M50x ein minimales Rauschen hat wenn gerade nichts abgespielt wird, was mich zum Glück bisher nicht stört.

Die Peripherie komplettiert weiterhin das gleiche Ikeazeug: Ein Markus-Bürostuhl (den damals in grauem Textil zu kaufen war richtig, haltbarer als die Kunstledervariante), die Linnmon-Adils-Günstigvariante eines Schreibtischs und hinter dem Monitor eine nicht mehr geführte Plastiktischleuchte. Neben dem Schreibtisch steht neuerdings ein Karton mit Zeug, keinen Stauraum zu haben ist der Nachteil des einfachen Tischs als Schreibtisch, aber was solls, das funktioniert.

Mein Telefon war zuvor ein Wileyfox Spark+, das aber mittlerweile keine Updates mehr bekommt. Ich benutze es noch als Google-Gerät zum Testen und für Apps, die den Playstore brauchen. Die Alternative hatte ich lange recherchiert und darüber geschrieben. Über ein leider schnell defektes LG G3 landete ich bei einem LG G5. Müsste ich wieder wechseln sollte sustaphones mir eine Übersicht verschaffen, wenn dann nicht sogar ein Linuxtelefon bereitsteht.

Wieder war ich unterwegs und brauchte dafür ein Notfallgerät. Das Touchpad schien mir dafür zu alt, mein Pinetab diente als Ersatz. Das funktionierte leidlich.

Software

Ich beschränke mich hier aufs grobe.

Der Arbeitslaptop läuft mit Ubuntu LTS 20.04.3. Als ich am ersten Arbeitstag schnell entscheiden musste, um kein Apple-Gerät aufgedrückt zu bekommen, erschien mir Ubuntu als die sicherste Wahl. Firefox, Chromium und Visual Studio Code samt Androidemulator ergeben die sehr simple professionelle Arbeitsumgebung.

Auf meinem eigenen Rechner bin ich bei Void geblieben, der Wechsel war damals ganz frisch. Dieser Distro eine Chance zu geben war im Nachhinein eine tolle Entscheidung, ich hatte null Ärger mit ihr. Der Desktop ist wie zuvor selbst zusammengestellt (icewm, conky, simdock, trayer), gute Software braucht keinen Wechsel. Firefox und Geany sind daher weiterhin die Hauptwerkzeuge, allerdings habe ich Trojitá mit Thunderbird ersetzt. Trojitá hätte nur wenige UI-Verbesserungen gebraucht um toll zu sein, aber die kamen die Jahre über einfach nicht.

Auf meinem LG G5 läuft LineageOS 18.1 ohne Playstore, dafür mit F-Droid. Tatsächlich ist das als Testgerät arbeitsrelevant. Ich habe inzwischen einige Apps mehr im regelmäßigen Einsatz, aber davon wiederum dient nichts der Arbeit, die werde ich in einem späteren Artikel auflisten.

Eine Umstellung in meinem Browser wirkt sich allerdings schon auf den FOSS- wie regulären Arbeitsalltag aus: Statt duckduckgo ist die Suchmaschine von Brave überall meine Standardsuchmaschine. Sie ist so viel besser, dass ich praktisch nie zu Google wechseln muss, der Unterschied zu vorher ist enorm.

Server

Meine Internetpräsenz ist auf mehrere Hoster und Server verteilt, die ich diesmal etwas detaillierter beschreiben will.

Dieser Blog lebt seit dem Wechsel von Scaleway auf der günstigsten Cloud-Compute-SSD-Instanz von vultr. Auf IPv4 zu verzichten drückt den Preis, Backups erhöhen ihn wieder, die letzte Rechnung war $3.57. Dass der Blog trotzdem per IPv4 erreichbar ist liegt an Cloudflare als kostenlosen Vermittler.

Mein Hardwareempfehler pc-kombo wird von Scaleway gehostet. DEV1-M ist für das Projekt derzeit überteuert – die absurden Grafikkartenpreise und -nichtverfügbarkeit machen mir den Spaß an dieser meiner ältesten eigenen Webanwendung momentan zunichte und die Seite auch nicht gerade zu einer Einnahmequelle. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und den Hoster wechseln, allein mir fehlte selbst dazu bisher die Motivation.

Pipes dagegen wird kompetent und günstig von Hetzner gehostet. Hier gibt es keinen Änderungsbedarf. Ich würde pc-kombo hierhin umziehen, wenn ich nicht die Regel hätte zur Risikovermeidung jedem Projekt einen eigenen Hoster zu geben.

Die neueste Seite sustaphones ist eine statische Seite, die umsonst von netlify ausgeliefert wird. Ich wäre bei dem kostenlosen Angebot kritisch, wenn das nicht so gut funktionieren würde dass ich tatsächlich glaube, dass sich das als Werbung für die lohnt. Außerdem ist der gesamte Quellcode samt dem HTML meiner Seite auf Gitlab, sodass ein Wechsel kein Problem wäre.

Uberspace ist Hoster meiner Emails und dient mir gelegentlich als Entwicklungsumgebung, vor allem für Serendipity. Uberspace primär für Emails zu nutzen ist wahrscheinlich ungewöhnlich, war aber immer einwandfrei und ist empfehlenswert.

Ich habe noch zwei Heimserver am Laufen: Der uralte Pogoplug ist mit einer 5TB großen externen Festplatte das Borg-Backupziel (früher war er auch Heimat meiner Webseite fürs Musikabspielen), ein relativ neuer Raspberry Pi 4 Model B mit 4GB Arbeitsspeicher aktualisiert regelmäßig die Preise in der Datenbank von pc-kombo.

Soviel zur Arbeitsausstattung vom Hobby- und professionellem Arbeitsplatz. Ich glaube, dass jede der Änderung sinnvoll und gut motiviert war. Selbst wo das nicht so eindeutig war, war der Wechsel meist richtig – der neue Prozessor zum Beispiel war ein totaler Gelegenheitskauf, aber seine Grafikeinheit wurde später zum Glücksfall.

Diese Setup-Beschreibungsartikel sind nun schon eine Blogtradition, wer mehr davon lesen will findet ein paar aktuelle bei Thomas verlinkt. Weitere Artikel anderer Blogger sind auch immer gern gesehen.

Die Trennung der Computersphären

Monday, 17. January 2022

Wohl weil ich derzeit zu Hause arbeite, hat sich bei mir eine strikte Trennung der verschiedenen Geräte etabliert.

Während der Arbeit ist der Computer aus und der Laptop an, wodurch die beiden Geräte sich einen Monitor teilen können und via einem USB-Hub auch Maus und Tastatur. Auf dem Laptop habe ich keinen Zugriff auf meine eigenen Mails, auf meine privaten Chatprogramme, Steam, den Firefox-Account oder meinen Github-Account. Eingerichtet ist dort nur was für die Arbeit gebraucht wird: Visual Studio Code, Thunderbird zeigt auf die fast nur für passive Benachrichtigungen genutzte Büroadresse, Microsoft Teams läuft im Browser, für Github habe ich einen eigenen Arbeitsaccount. Nur der Google-Account ist eine theoretische Brücke, wird aber nur für Youtube Music benutzt. Praktisch nichts kann mich so stören oder ablenken, Thunderbird ist meistens aus und bei Teams kann im Zweifel einfach das Tab zugemacht werden.

Vorteil eines guten kleinen Teams, dass ein solches Abtauchen bisher nie ein Problem, aber auch nur selten nötig war.

Nach der Arbeit ist der Laptop immer aus, oft der PC an. Auf dem PC habe ich keinen Zugriff auf meine Arbeitsaccounts, insbesondere nicht auf Github oder Teams. Es gibt also keine Versuchung mit der eigenen Hardware weiterzuarbeiten oder erreichbar zu sein. Erreichbar wäre ich über den PC auch nur per Mail, denn seit ich vor vielen Jahren ICQ ausgelassen habe und IRC wegfiel hat sich kein neues Chatprogramm eingenistet. Und das Emailprogramm (seit kürzerem auch hier wieder Thunderbird) ist meistens aus. Beides hilft, sich am PC nicht ablenken zu lassen, und sei es nur vom gerade laufenden Spiel.

Es bleibt das Telefon. Und klar: Hier kann man mich praktisch immer anrufen und erreichen, im Notfall dürfte das auch die Arbeit machen. Auf dem Telefon läuft Telegram, wodurch ich mit einigen wenigen Leuten regelmäßig Kontakt halte – aber das schöne ist, dass man das Gerät ja einfach weglegen kann. Während ich das hier schreibe weiß ich zum Beispiel gar nicht wo es liegt. So lässt sich auch das gut ausblenden, wenn es gerade nicht passt. Aber obwohl da wie beim PC nur private Accounts laufen, ist es doch nicht einfach eine weglegbare Dopplung des PCs; Insbesondere sind ganz bewusst Emails nicht eingerichtet. Dadurch sind sehr viele meiner Internetaktivitäten ausgeblendet, sei es alles auf Github, Kommentare hier im Blog, Kommentarantworten auf anderen Seiten oder Supportanfragen für Pipes.

Diese Trennung bedeutet auch, dass ich unterwegs ohne den PC von viel abgeschnitten bin, weil bei mir doch sehr viel über Emails läuft und das Telefon darauf gewollt keinen Zugriff hat. Als mich das letzten Monat länger betraf hatte ich deshalb das vorbereitete Pinetab dabei. Mit seiner Tastatur und mit postmarketOS bewährte sich das vielversprechende Konzept des Geräts, es kann wirklich kurzfristig den Linux-PC ersetzen. Nur kurzfristig, weil es einfach zu lahm ist. Aber es reichte so gerade für etwas Programmierung, etwas Designarbeit im Blog und für die Emails, wobei die mit einem echten Mailprogramm statt der Roundcube-Weboberfläche wahrscheinlich angenehmer gewesen wären.

Durch diese Aufstellung betreffen mich viele der Bedenken gegen das Arbeiten von daheim kaum. Die Trennung der Geräte hilft der Trennung im Kopf, wenn es schon kein eigenes Heimbüro nur für die Arbeit sein kann, was wohl psychisch noch idealer wäre. Ich habe auch wirklich den Eindruck, weiterhin ziemlich gut mit der Heimarbeit zurechtzukommen, wobei die absolut nicht übergriffigen Kollegen und Vorgesetzten da sicher auch ein großer Faktor sind.

Immer sichtbare Seitenleisten im Blog via CSS-Grid

Monday, 13. December 2021

Dieser Blog mit seinem vom Theme codeschmiede abgwandelten Design verwendete ein klassisches Float-Layout:

<div id="mainpane">

<div id="serendipitySideBarContainer">...</div>

<div id="content">....</div>

</div>

Das #content-div war 75% lang, das #serendipitySideBarContainer-div 25% und war mit float nach rechts positioniert. Damit das ganze auf kleinen Displays lesbar blieb schaltete ein Mediaquery auf diesen die Seitenleiste aus, per display: none;, und setzte die Breite von #content auf 100%.

Die fehlende Seitenleiste auf kleinen Bilschirmen war mir aber inzwischen nervig geworden. Sie sollte doch besser noch irgendwo sein, damit die Suche erreichbar bleibt. Gleichzeitig eine Chance, die Abfolge zu verbessern, sodass mit #content der Inhalt des Blogs oben steht. Dass das vorher nicht ging hatte ich schon damals bedauert.

Mittlerweile ist CSS weiter und man kann das besser machen. Das HTML wird via der index.tpl nun andersrum ausgegeben:

<div id="mainpane">

<div id="content">....</div>

<div id="serendipitySideBarContainer">...</div>

</div>

Die Anordnung erledigt ein bisschen CSS, das Grid-Layout, das in allen Browsern verstanden wird:

#mainpane {

display: grid;

}

#content {

grid-column-start: 1;

}

#serendipitySideBarContainer {

grid-column-start: 2;

}

Schon funktioniert die Standardanordnung wieder!

Die Anpassung an die kleinen Telefonbildschirme ist nun einfach. Statt die Seitenleiste zu verstecken kann sie per Grid einfach unter die Blogartikel gesetzt werden:

@media all and (max-width: 500px) {

#serendipitySideBarContainer {

grid-column-start: 1;

grid-row-start: 2;

padding-left: 1em;

}

}

Das ist alles hier im Blog auch schon aktiv. Wer wie ich auf ein altes Theme aufsetzt, kann hiervon hoffentlich profitieren und sich hierdran orientieren.

Bitte geb mir Bescheid, wenn hier im Blog jetzt etwas kaputt ist.