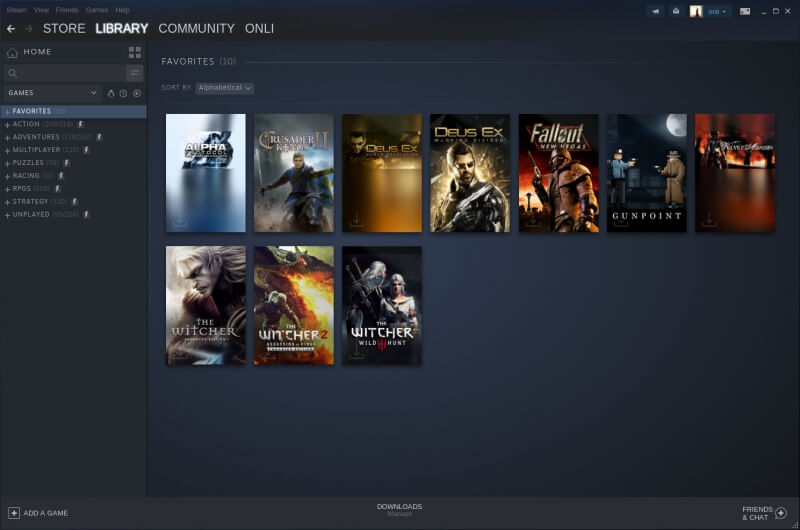

Großartig: Die neue Steam-Library

Thursday, 31. October 2019

Meine Spielesammlung ist ganz schön groß geworden! Und nicht nur mir geht es so, verglichen mit vielen anderen Sammlungen sind meine 314 Steamspiele sogar eine richtig kleine Sammlung. Was sicher vor allem daran liegt, dass ich nur relativ selten Geld in die Hand nehme um Spiele zu kaufen. Steam reagierte auf diese großen Sammlungen jetzt und hat eine neue Libraryansicht veröffentlicht (via).

Und die ist wirklich toll geworden, denn sie erfüllt zwei erklärte Grundziele:

- Die Spiele in der Sammlung sehen jetzt besser aus. Valve verweist selbst darauf, dass Spielesammlungen in Regalen Vorbild waren. Dementsprechend sind die Spiele mit ihrem Cover gelistet und sehen einfach gut aus. Ein bisschen so, wie GOG das schon länger macht.

- Man kann die Spiele filtern und eigenen Kategorien zuweisen, eigene Regale erschaffen. Offensichtlich dabei: Favoriten. Weniger offensichtlich: Dynamische Filter! Zum Beispiel kann eine Auswahl alle Actionspiele umfassen, oder auch alle Actionspiele mit dem Tag Puzzle. Und trotz der dynamischen Auswahl kann man dann noch nachbessern, wenn zum Beispiel wie bei mir die ursprüngliche Version von Deus Ex: Human Revolution sowie Wasteland 2 nicht als RPG erkannt werden.

Auch die Einzelspielansicht wurde überarbeitet, die empfinde ich als weniger gelungen. Viel Platz geht für Aktivitäten von Entwicklern und der Community (Workshop etc) drauf, was bei vielen Spielen einfach leer ist. Immerhin sieht die Ansicht bei Spielen mit aktiver Community (wie bei Cities: Skylines) oder eigener Spielhistorie besser aus.

Was ich mir noch wünschen würde: Eine direkte Anzeige der protondb-Bewertung. Aber auch ohne diese Funktion ist die neue Libraryansicht echt nett geworden. Ein guter Anlass, einen Blick darauf zu richten was man schon alles in der eigenen Spielesammlung besitzt.

Rezo zu Seehofer

Friday, 25. October 2019

Wer meinen Kommentar zu Seehofers Spielerhetze minus des haarigen Anfangsvergleichs zur Kolumne ausgebaut lesen will, kann das jetzt auf Zeit.de tun. Wie bitte, ob das Neid sei? Aber nicht doch.

Tatsächlich freue ich mich, dass mit Rezo jemand in die Massenmedien kommt, der bisher so viel meiner politische Denke geteilt und einen ähnlichen Hintergrund hat und noch dazu sie massenkompatibel zu vertreten versteht. Klar, die Positionen werden nicht überall übereinstimmen, wer vernünftig und lautstark ist teilt z.B. zumindest öffentlich nur selten meine Haltung gegen Diskriminierung. Aber das kann ich später bewerten, wenn es soweit kommt. Jetzt erstmal wichtiger: Der Zeit gratuliere ich zu dem Coup, Rezo zu gewinnen.

GNOME zieht gegen den Patenttroll und sammelt Spenden

Tuesday, 22. October 2019

Letzten Monat wurde die GNOME Foundation von einem Patenttroll verklagt, der via eines offensichtlich invaliden Patents Geld für Shotwell verlangte, GNOMEs Bildverwaltungsprogramm. Wahrscheinlich kein geschickter Schachzug. Und tatsächlich wehrt sich GNOME: Die Forderungen werden verneint, das Vergleichsangebot zurückgewiesen, das Patent angegriffen.

Letzten Monat wurde die GNOME Foundation von einem Patenttroll verklagt, der via eines offensichtlich invaliden Patents Geld für Shotwell verlangte, GNOMEs Bildverwaltungsprogramm. Wahrscheinlich kein geschickter Schachzug. Und tatsächlich wehrt sich GNOME: Die Forderungen werden verneint, das Vergleichsangebot zurückgewiesen, das Patent angegriffen.

Sie schreiben es auch in der Ankündigung, aber es ist gleichzeitig der richtige und der harte Weg. Es ist kurzfristig riskanter und teurer, als sich erpressen zu lassen. Aber es sendet ein Signal an andere Patenttrolle, sogar über GNOME hinaus, das freie Software kein geeignetes Angriffsziel ist. Zu kämpfen schützt auch ganz konkret andere Projekte vor diesem Angreifer, indem seine Ressourcen gebunden werden, das Patent möglicherweise invalidiert wird. In früheren Fällen sind Betreiber solcher Patenttrolle auch schon ins Gefängnis gewandert.

Eine gute Aktion von GNOME also, völlig egal wie man zur Desktopumgebung selbst steht. Sie sammeln hier Spenden, um die Kosten tragen zu können. Ich habe mich daran gerade beteiligt. Jeder, der mit freier Software zu tun hat, sollte das wenn möglich ebenfalls machen. Und sei es nur aus Eigeninteresse.

Warum Smartwatches mit Wear OS so unangenehm zu bedienen sind

Wednesday, 16. October 2019

Weil das System zu oft zurückspringt, dabei nicht konsistent ist und dem Nutzer nicht genug Steuerungsmöglichkeiten gibt. In Usability-Sprech: Das Prinzip der Steuerbarkeit und der Erwartungskonformität ist verletzt, so stark, dass die Aufgabenangemessenheit gefährdet ist. Ein Nachtrag mit Beispielvideos zu meiner Besprechung vom letzten Jahr.

Smartwatches zeigen die Uhrzeit, können aber noch viel mehr. Dafür startet man zumindest bei Google auch mit ihnen Apps, wie bei Telefonen. Aber bei den Uhren wird nach wenigen Sekunden der Bildschirm wieder dunkler. Und dann können zwei verschiedene Dinge passieren:

1. Manche Apps schalten in einen Ambiance-Modus. Sie werde farblos, um die Batterie zu schonen, aber sie bleiben aktiv:

2. Andere unterstützen diesen Modus nicht. Sie schließen sich ganz, es geht zurück zum Startbildschirm. Das ist ungeheuer nervig.

Vor allem, weil die große Frage dann ist: Wie kommt der Nutzer wieder zu der App zurück, die er eben noch nutzen wollte? Antwort: Er weiß es nicht.

Manchmal reicht es, den Bildschirm der Uhr wieder zu berühren. Dann wird er wieder hell und die App erscheint:

Aber das funktioniert nicht immer. Oft genug – je nach Speicherverwaltung? Wartezeit? – bleibt WearOS dann bei der Uhrzeitanzeige stehen:

Das passiert auch dann, wenn der Nutzer per Knopfdruck zur Uhrzeitanzeige gewechselt ist. Kein Berühren des Bildschirms und keiner der beiden Knöpfe führt dann zur vorher geöffneten App zurück:

Was man hier auch schön sieht: Wie viele meiner Wischgesten ignoriert werden. Auch das macht die Benutzung der Uhr frustrierend.

Die Bedienung der Uhr leidet schon unter anderen Erschwernissen. Die Oberfläche stockt gerne mal, der Bildschirm ist klein, damit auch die Bedienfläche. Das ist aber nicht das Hauptproblem: Es macht es nur noch unangenehmer, immer wieder in das Menü gehen und Apps neustarten zu müssen. Das eigentliche Problem ist die fehlende Task/App/Fensterverwaltung im Bedienkonzept. Das erinnert mich ein bisschen an die Anfangszeit von Android auf den Smartphones, als es ebenfalls genau in dieser Disziplin schwächelte und das später kopierte webOS zeigte, wie es richtig geht. Bei Smartwatches muss diese Inspiration wohl noch gefunden werden.

Seehofer sucht Schuld für Terroranschlag bei Spielern

Sunday, 13. October 2019

Das perfide an Horst Seehofers Schuldsuche in der Gamerszene ist, dass er damit Denkweisen des Naziterroristen kopiert. Nein, er plant keinen Anschlag. Aber er sucht die Schuld für etwas bei Menschen einer vermeintlichen Gruppe, zu der er nicht gehört und die er nicht versteht.

Dabei ist diese Gruppe überhaupt keine homogene und hat sie natürlich nichts damit zu tun, für was diese beiden Männer Schuldige suchen.

Nicht minder perfide ist dieser Versuch der Ablenkung in diesem kritischen historischen Moment. Hey, hier laufen Nazis herum und erschießen Menschen, versuchen Juden in Synagogen zu ermorden! Ihr habt eine Nazipartei im Parlament, die Umfragen und Wahlen gewinnt! Und der zuständige Minister wettert gegen Menschen, die digitale Spiele spielen. Das ist doch unfassbar. Wie stark müssen da alte Feindbilder der konservativen Technikfeinde eingebrannt sein, wie stark die Verteidigungsstrukturen gegen die Erkenntnis, dass die BRD ein Naziproblem hat? Das seit vielen Jahren besteht und immer ignoriert wurde, jetzt aber nicht mehr ignoriert werden kann?

Warum ist Seehofer überhaupt immer noch im Amt? Nach seiner Freude über die 69 abgeschobenen Afghanen zum Geburtstag wäre es bereits an der Zeit gewesen zu gehen.

Es muss Schluss sein mit dieser Hetze, ob sie jetzt von Seehofer oder von Künast kommt. Millionen Deutsche spielen, 34 Millionen, ein Drittel des Landes. Was von dieser Masse einer organisierten Szene ähnelt hat schon lange gezeigt, dass solche Angriffe nicht geduldet werden (siehe auch die harten Worte von Jörg Langer bei GamersGlobal). Wenn Politiker angesichts der Herausforderungen dieser unsteten Zeit, bei Naziterroristen, immer noch in den Feindbildern der 90er denken, wenn sie zu Schablonen des Antiprogressismus des Ende der Geschichte greifen statt sich auf Antiterrorismus zu konzentrieren, dann haben sie offensichtlich die Fähigkeit zur Analyse der Situation verloren, sind sie in Machtpositionen ungeeignet.

Seehofer muss zurücktreten. Eine solchen Terrorangriff für konservative Feindbildpflege zu missbrauchen ist verantwortungslos, es ist unfähig, es ist unerträglich.

Meine schwarze Liste

Sunday, 13. October 2019

Aber alle Unternehmen müssen doch immer den Gewinn maximieren! Nein, müssen sie nicht. Unternehmen müssen abwägen, zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen, aber auch zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und Profitstreben. Und davon abgesehen, Unternehmen wie uberspace und manitu zeigen, dass man trotz Profitstreben einen guten Umgang mit Kunden pflegen kann. Andere verarschen ihre Kunden oder verhalten sich schlichtweg böse. Welche Unternehmen haben es sich so weit mit mir verdorben, dass ich mit ihnen und ihren Produkten definitiv gar nichts zu tun haben will? Welche versuche ich zu meiden wenn möglich? Beide Arten von Unternehmen liste ich hier.

Lenovo (plus Medion und Motorola)

Meine Auseinandersetzung mit Lenovo ist hier im Blog nachzulesen. In Kurz: Der Laptop ging nach wenigen Monaten kaputt, Lenovo weigerte sich den kaputten Bildschirm zu reparieren, weil ein USB-Anschluss ebenfalls kaputtgegangen war. Genau.

Meine Auseinandersetzung mit Lenovo ist hier im Blog nachzulesen. In Kurz: Der Laptop ging nach wenigen Monaten kaputt, Lenovo weigerte sich den kaputten Bildschirm zu reparieren, weil ein USB-Anschluss ebenfalls kaputtgegangen war. Genau.

Abgesehen von der eigenen Erfahrung wäre die vorinstallierte Malware wie Superfish sowieso ein Grund, Lenovo auf diese Liste aufzunehmen.

Mit Lenovo im Boot sind Motorola und Medion, weil beide Teil des Konzerns. Medion insbesondere war für die Reparatur zuständig und hat das falsche Reparaturgutachten geschrieben.

Inwiefern schränkt mich das ein? Ein bisschen. Lenovo macht ein paar ordentliche Tablets, Motorola vernünftige Telefone mit Android. Aber das Wissen, eine schlechte Firma zu vermeiden und bei Lenovoprodukten ohne Garantie dazustehen macht die Alternativensuche einfach.

Apple

Mein einziger echter Kontakt mit Apple war in einem Schülerpraktikum, als die Macs im Redaktionsraum der Lokalzeitung wirklich fürchterlich zu bedienen waren, außerdem keinen ordentlichen Browser hatten. Aber das ist nicht der Grund für den Eintrag hier. Es gibt zwei andere: Das Herausgeben der Verschlüsselungskeys an die chinesische Regierung und die Verbannung von HKmap.live aus dem App-Store, das von Demonstranten in Hongkong in ihrem Freiheitskampf genutzt wurde.

Mein einziger echter Kontakt mit Apple war in einem Schülerpraktikum, als die Macs im Redaktionsraum der Lokalzeitung wirklich fürchterlich zu bedienen waren, außerdem keinen ordentlichen Browser hatten. Aber das ist nicht der Grund für den Eintrag hier. Es gibt zwei andere: Das Herausgeben der Verschlüsselungskeys an die chinesische Regierung und die Verbannung von HKmap.live aus dem App-Store, das von Demonstranten in Hongkong in ihrem Freiheitskampf genutzt wurde.

Gegen Apple spricht noch viel mehr: Die konstante Beschränkung der Nutzerfreiheit zugunsten des Einsperrens in das eigene Ökosystem, die schlechte Qualität der Produkte (kaputte Tastatur, Flexgate) und die absurden Preise.

Inwiefern schränkt mich das ein? Gar nicht. Produkte von Apple wären sowieso keine Option für mich.

Bioware

Da baut der früher beste Rollenspielproduzent eine epische SciFi-Trilogie mit einem Fokus auf Entscheidungen und verspricht, dass alle Entscheidungen die Spielwelt und das Ende beeinflussen werden. Anders als in anderen Spielen werde es keine Ende geben, bei dem der Spieler schließlich zwischen drei Knöpfen und so das Ende auswählt. Und baut dann im Finale der Trilogie ein Ende, bei dem der Spieler mit einem von drei Knöpfen das Ende auswählt.

Das Ende hatte noch viel mehr Probleme. Vor allem: Anstatt die Konsequenzen von Entscheidungen zu zeigen (z.B. wie die geretteten Kroganer in einer kritischen Situation durch eine Wand brechen, oder eben wenn verfeindet nicht) wurde ein Highscore hochgezählt. Dazu kommen die Lügen über die Abzock-DLCs. Widerlich.

Inwiefern schränkt mich das ein? Da Biowares Spiele nach Mass Effect 3 alle richtig schlecht waren scheinbar gar nicht. Und das Studio ist wohl tot, dass von dort nochmal ein gutes Spiel kommt unwahrscheinlich.

Microsoft

Klar, die Feindschaft gegen Linux war hier der Auslöser. Linux sei ein Krebsgeschwür, mit dieser Haltung kann man wunderbar eine Feindschaft beginnen. Aber hat Microsoft sich davon nicht inzwischen distanziert? Scheinbar, ja. Und Microsoft alte Feindschaft nicht nachzutragen war eine kurze Phase lang auch meine Position. Aber seitdem habe ich nochmal reflektiert, wie meine Erinnerungen an Windows sind und warum ich eine massive Ablehnung verspüre, wenn ich das nutzen soll oder wenn jemand um mich herum das nutzen will. Und der Grund ist simpel: Ich vertraue der Software des Unternehmens nicht.

Klar, die Feindschaft gegen Linux war hier der Auslöser. Linux sei ein Krebsgeschwür, mit dieser Haltung kann man wunderbar eine Feindschaft beginnen. Aber hat Microsoft sich davon nicht inzwischen distanziert? Scheinbar, ja. Und Microsoft alte Feindschaft nicht nachzutragen war eine kurze Phase lang auch meine Position. Aber seitdem habe ich nochmal reflektiert, wie meine Erinnerungen an Windows sind und warum ich eine massive Ablehnung verspüre, wenn ich das nutzen soll oder wenn jemand um mich herum das nutzen will. Und der Grund ist simpel: Ich vertraue der Software des Unternehmens nicht.

Windows ist unfrei und spioniert den Nutzer aus. Unter Windows XP fing es an, dass verschiedene Spionagefunktionen ausgeschaltet werden sollten. Mit Windows 10 ist diese Entwicklung auf eine Spitze getrieben, mit Werbung in der Oberfläche, nicht mehr abschaltbaren Spionagefunktionen und dem zunehmenden Zwang, das lokale Betriebssytem mit einem Online-Nutzeraccount zu verbinden. Sprich: Proprietäre Software von einer Firma, die keinen Respekt vor der Privatsphäre ihrer Nutzer hat.

Inwiefern schränkt mich das ein? Ich bin Linuxer, auf der Ebene also gar nicht. Github gehört jetzt zu Microsoft, aber bisher waren da noch keine negativen Entwicklungen zu verspüren. Microsoft macht manchmal gute Hardware, da ist meine Ablehnung nicht absolut.

Bei Google ist die Ablehnung auch nicht absolut. Denn Google fand ich mal richtig toll. Don't be evil, ich glaubte ihnen das. Doch dann wurde diese Zuneigung mehr und mehr enttäuscht. Das Abschalten von Google Reader, die nutzerfeindliche Positionierung in den Nymwars (als Google G+-Nutzer zwingen wollte, ihren realen Namen anzugeben und gleichzeitig diesen Account mit Youtube etc. zu verknüpfen versuchte, was zu massiven Problemen führte), die Ablehnung des freien Netzes zugunsten von eigenen geschlossenen Plattformen (z.B. die abgeschaltete XMPP-Verbindung von Gtalk/Hangout), dass von mir genutzte APIs entweder wegfielen oder nur mit hinterlegter Kreditkarte unter enormen finanziellen Risiko nutzbar wurden. Und ja, auch die Position pro Diskriminierung beim Google-Memo lehne ich ab.

Bei Google ist die Ablehnung auch nicht absolut. Denn Google fand ich mal richtig toll. Don't be evil, ich glaubte ihnen das. Doch dann wurde diese Zuneigung mehr und mehr enttäuscht. Das Abschalten von Google Reader, die nutzerfeindliche Positionierung in den Nymwars (als Google G+-Nutzer zwingen wollte, ihren realen Namen anzugeben und gleichzeitig diesen Account mit Youtube etc. zu verknüpfen versuchte, was zu massiven Problemen führte), die Ablehnung des freien Netzes zugunsten von eigenen geschlossenen Plattformen (z.B. die abgeschaltete XMPP-Verbindung von Gtalk/Hangout), dass von mir genutzte APIs entweder wegfielen oder nur mit hinterlegter Kreditkarte unter enormen finanziellen Risiko nutzbar wurden. Und ja, auch die Position pro Diskriminierung beim Google-Memo lehne ich ab.

Außerdem wurde mir klar, wie gefährlich Google für mich werden kann, wenn alle meine Zugänge und Emails über einen Google-Account laufen, Google aber mittlerweile mehrfach Accounts sperrte und damit Netzexistenzen vernichtete. Seitdem ist soviel wie möglich von mir nicht mehr bei Google, was jetzt schon seit Jahren sehr gut funktioniert.

Inwiefern schränkt mich das ein? Gar nicht, weil es kein Komplett-Boykott ist. Die Webmastertools, die benutze ich z.B. noch, weil es keinen anderen Zugang zu diesen wichtigen Daten gibt. Und zu Android gibt es noch keine bessere Alternative, wobei mich ein Android ohne Google-Dienste sehr ansprechen würde.

VW

Ich habe kein Auto, aber wenn ich ein Auto kaufen würde wäre es kein VW. Illegale Abschaltvorrichtungen zu installieren und sich dann zu weigern, die Autos zu ersetzen oder zurückzunehmen – in Deutschland zumindest, weil hier durch die Verflechtungen mit der Politik die Chance bestand, damit durchzukommen. Unfassbar, und ich halte das für ein Musterbeispiel für bestehende Art von Korruption in diesem Land. Mal schauen, was die Musterfeststellungsklage bewirkt.

Ich habe kein Auto, aber wenn ich ein Auto kaufen würde wäre es kein VW. Illegale Abschaltvorrichtungen zu installieren und sich dann zu weigern, die Autos zu ersetzen oder zurückzunehmen – in Deutschland zumindest, weil hier durch die Verflechtungen mit der Politik die Chance bestand, damit durchzukommen. Unfassbar, und ich halte das für ein Musterbeispiel für bestehende Art von Korruption in diesem Land. Mal schauen, was die Musterfeststellungsklage bewirkt.

In meinen Augen gehören da noch sehr viele Leute ins Gefängnis, sehr viele Autos müssten weg von der Straße, und der Konzern gehört zerschlagen.

Inwiefern schränkt mich das ein? Gar nicht.

RWE

Die Staatsgewalt einen Wald wegen Brandschutz räumen lassen, der danach gerodet werden soll? Zynischer kann man nicht vorgehen. Auch RWE zeigte die Korruption in Deutschland, da hier ein Unternehmen eine Landesregierung die eigenen Interessen durchsetzen lassen kann, bis kurz vor den Bürgerkrieg. Dementsprechend kein Unternehmen, mit dem ich etwas zu tun haben will, selbst wenn RWE den Machtkampf bisher verloren hat.

Die Staatsgewalt einen Wald wegen Brandschutz räumen lassen, der danach gerodet werden soll? Zynischer kann man nicht vorgehen. Auch RWE zeigte die Korruption in Deutschland, da hier ein Unternehmen eine Landesregierung die eigenen Interessen durchsetzen lassen kann, bis kurz vor den Bürgerkrieg. Dementsprechend kein Unternehmen, mit dem ich etwas zu tun haben will, selbst wenn RWE den Machtkampf bisher verloren hat.

Inwiefern schränkt mich das ein? Gar nicht.

Amazon

Zum Abschluss noch etwas, was mich direkter betrifft. Meine Entfremdung von Amazon konnten Blogleser nachverfolgen. Die Fälschungen auf der Plattform, die schlechte Suchfunktion, die unbrauchbaren Reviews. Es gipfelte in einem Supportversagen, seit dem ich das Unternehmen definitiv meide.

Zum Abschluss noch etwas, was mich direkter betrifft. Meine Entfremdung von Amazon konnten Blogleser nachverfolgen. Die Fälschungen auf der Plattform, die schlechte Suchfunktion, die unbrauchbaren Reviews. Es gipfelte in einem Supportversagen, seit dem ich das Unternehmen definitiv meide.

Allerdings geht es nicht so weit, dass ich Amazon auch von pc-kombo entfernt habe. Dafür sehen das zu viele Leute noch anders, und meine Ablehnung hier ist nicht fundamental.

Inwiefern schränkt mich das ein? Wenn etwas gekauft werden soll muss ich eben nach anderen Shops suchen. Bisher war das (wie von Dee prophezeit) kein Problem, Käufe aber auch sehr selten.

Louis Begley: Die Schmidt-Trilogie

Tuesday, 8. October 2019

Begleys Reihe über Schmidt hatte ich vor Jahren schonmal gelesen, den dritten Teil angesichts seines Erscheinungsdatums vor nicht zu langer Zeit, aber jetzt nochmal im Original und alle hintereinander.

Der erste und der zweite Teil fließen ineinander. Der dritte unterscheidet sich deutlicher. In allen ist Schmidt ein alter Mann, ein ehemaliger Anwalt. Seine Frau ist gestorben. Seine Tochter Charlotte ist grenzdebil und ihm gegenüber feindlich eingestellt, ihr Ehemann und seine Familie passen dazu. Einen Freundeskreis glaubt er nicht zu haben (es wird angedeutet, dass das nicht stimmt und die Isolation selbstgewählt ist), abgesehen von einem jüdischen Filmemacher, ein Studienfreund.

Spoilerwarnung

Dieses Szenario wird in About Schmidt beschrieben. Trauer, Isolation und Zurückweisung würde ich als die Hauptthemen sehen. Interessant: Schmidt ist kein sympathischer Charakter. Er ist nicht amoralisch, anders als ein dem Buch angehängter Reviewauszug ihn beschreibt. Er betrog seine Frau und sieht darin auch kein echtes Problem, vll ist das damit gemeint, vielmehr aber bewertet er das einfach nach angerichtetem Schaden und Diskretion. Nein, da ist schon eine Moral, aber er hat gleichzeitig immer wieder Kommentare, Gedankengänge und Verhaltensweisen drauf, die ihn zu einem Unsympathen machen. Zum Beispiel wenn er den Mann seiner Tochter verachtet, weil er nur arbeitet und nichtmal versucht Bücher zu lesen, er selbst allerdings in dem Alter auch nur arbeitete und immer noch jedes mal nach drei Seiten seines Buches einschläft. Gleichzeitig ist da aber diese berechtigte Verletztheit, die Ungerechtigkeit der Welt und seiner Familie ihm gegenüber, sein Suchen nach Besserung – als Leser gewinnt er einen dann doch.

Wiederkehrendes Motiv Begleys ist Schmidts frühere Firma, die immer wieder sein Denken bestimmt, Teil seiner Identität, aber auch Ort mehrfachen Verrats (der alte Freund, der ihn rausdrängte; die Pensionsbezüge, die vertragswidrig gekürzt werden sollen).

Stark ist dieses Bild, wie er in seiner Küche sitzt und aus Einsamkeit und Zuneigung gerne Charlotte und ihren Mann im Gästehaus besuchen würde, es aber aus Selbstrespekt und Sturheit nicht tut, weil er ja nicht eingeladen wurde. Und aus dieser Zwickmühle nicht rauskommt.

Zwischendurch lernt er Carrie kennen, eine zwanzigjährige Kellnerin mit …ungewöhnlichem(?) Sexualverhalten. Mit ihr beginnt er gegen Ende einen neuen Lebensabschnitt und entwickelt dabei so etwas wie Unabhängigkeit, eine Existenz außerhalb des familiären Dramas.

Schmidt Delivered erzählt die direkte Folgezeit. Wie prophezeit endet die Beziehung mit Carrie, wenn auch nicht im großen Streit. Seine Tochter durchlebt ein paar Höhen und Tiefen, aber sie bleibt ihm fremd, wobei sie gegen Ende einen Neuanfang vereinbaren. Er gewinnt einen neuen Freund, einen Milliardär. Dieser hat eine Stiftung (angelehnt an George Soros?) und bietet die Leiterrolle Schmidt an. Der zögert erst, ein größerer Diskussionspunkt, nimmt dann aber doch an. So bekommt er einen neuen Lebensinhalt.

Dieser Abschnitt ist so kurz, weil im Grunde im zweiten Roman nicht viel passiert. Das Hauptinteresse hier ist, dass unklar bleibt was passieren wird. Schmidt lernt, er kämpft, mit sich selbst und seiner Vergangenheit, mit seiner Moral und der Amoral seiner missratenen Tochter, mit eigenen Fehlern und Fehlern anderer. Entsprechend ist sein Zögern ob der Leiterrolle ein großes Thema: Was steckt dahinter? Berechtigte Angst vor dem Einfluss des Milliardärs, will der wirklich nur mit ihm spielen wie befürchtet, oder ist da echte Freundschaft? Begley selbst hat einen Gastauftritt als Gast des Milliardärs, als Autor mit ähnlichem Hintergrund, sozial unfähigen Widerling (wenn Begley sich selbst wirklich so sieht erklärt das viel) und einer bald ihm untreuen Ehefrau. Auch dieser Auftritt passt zu der aufgebauten Spannung: Was (welches Grauen) verbirgt sich dahinter? Wie sollten sich Menschen anderen Menschen gegenüber verhalten?

Schmidt nötigt dem Leser insgesamt Respekt ab, wie er die Demütigung des Alters und der Zurückweisungen durch Carrie nicht nur erträgt, sondern in eine positive Beziehung umwandelt. In der Diskussion der kurzen Handlung lernt er, er bessert sich, legt die Grundlage für die Erwachsenwerdung im Finale. Am Ende und nach dem verabredeten Neuanfang mit seiner Tochter klopft er in Paris an eine Haustür; überdeutlich, dass hier mit besagtem Finale ein neuer Lebensabschnitt anfangen wird.

Schmidt Steps Back beginnt mit einer Frau namens Alice, die ihn besuchen kommt – sie wartete hinter der Tür in Paris. Retrospektiv wird dann erzählt, wie es zu dem Besuch kam. Die Handlung umfasst mehr Jahre als die vorherigen Bücher, Schmidt ist deutlich älter. Diese Erzählperspektive macht den Roman anders als die vorherigen, aber auch Schmidt ist gewandelt. Dadurch ändert sich die Wahrnehmung: Vorher war nicht klar, ob die angeheiratete Familie seiner Tochter wirklich so furchtbar war oder Schmidt nicht vielmehr ein Arsch. Jetzt wird deutlich, dass sie bis auf den Vater tatsächlich widerwärtig waren, sie sein Geld stehlen und dafür die gestörte Tochter instrumentalisieren wollten. Dementsprechend eskaliert die Beziehung zu ihr, der Neuanfang scheitert zuerst. Doch nach einer Fehlgeburt landet sie in der Psychatrie, was diese Dynamik aufbricht.

Die Beziehung mit Alice scheitert zunächst ebenfalls, denn im Gegensatz zu seiner Idealisierung (was er mit Frauen immer macht, sie hochzuidealisieren, wenn ein alter Körper ihn nicht zu sehr anekelt – was er erst mit Alice im Greisenalter überwindet) lügt sie ihn mehrmals an, womit er schlecht umgeht. Doch wir wissen ja schon, dass sie am Ende doch zu ihm reist.

Furchtbar: Wie Charlotte stirbt, nachdem sie sich aus ihrer Depression gerissen und von den Manipulatoren befreit hatte und anfing, eine positive Beziehung zu Schmidt und einem neuen Mann aufzubauen. Wobei Begley diese Entwicklung meisterhaft andeutet, indem ihre Annäherung über Katastrophen in den Nachrichten als Gesprächsthema stattfindet. Beim ersten Lesen verpasste ich die Offensichtlichkeit darin, aber es erschafft auch dann eine üble Vorahnung.

Mehr noch als die ersten beiden Romane ist der dritte Teil durch diesen Kniff ein Gesellschaftsroman. Schmidt bekommt die großen Ereignisse der USA mit – der Bombenanschlag in Oklahoma, Clintons Impeachement, Bushs Wahlsieg, 9/11, prophezeit die folgenden Kriege, freut sich über Obamas Wahlsieg (ein großer Schritt im Vergleich zum jüngeren Schmidt aus dem ersten Teil), unwissend über die Katastrophe namens Trump, welche die USA später erleiden wird. In der Reaktion Schmidts auf diese Geschehnisse kommentiert Begley die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft.

Und dann ist da Schmidt selbst. Er sagt es auch: Er sei erwachsen geworden. Und man muss zustimmen. Der Schmidt im dritten Teil ist ein kompletterer Mensch als im ersten. Er löst sozial schwierige Situationen, ohne auf die Führung einer Frau angewiesen zu sein. Er weiß, wann er schweigen muss, wann er Geld geben sollte und wann es besser verweigert wird. Wie erwähnt, sein Rassismus ist verschwunden. Vor allem aber ist da der Gegensatz zum Schmidt vor der Rente, der in einem kaputten Scheinleben vor sich hin arbeitete, unglücklich in der Arbeit, der Ehe, seinen Affären, im Bett und im Sozialen – jetzt aber eine Frau als Erlösung akzeptiert, die sich der Rolle der perfekten Ehefrau und Gastgeberin explizit verweigert. Auch für ihn selbst bedeutet das eine andere Auffassung von Lebenszweck und Glück.

Alle drei Romanen funktionieren gut. Begleys Charaktere sieht man so sonst nicht. Und er beschreibt auf der einen Seite ein Vorzeigeleben, um es dann zu vernichten, indem er die Grausamkeiten und den fehlenden Lebenssinn von Schmidt vor seiner Rente zeigt. Dann aber folgt – auch nicht besser – die Einsamkeit und die Isolation im Alter, verstärkt durch die widerliche Familie seiner Tochter und ihr unmögliches Verhalten. Das ist nachvollziehbar, als Leser fühlt man diese existentiellen Probleme und Ausweglosigkeiten. Und doch gibt es Erlösung. In dem Ganzen ist auch eine Offenheit, eine Klarheit im Denken, die man sonst zu selten findet. Typisch für Begley ist eine eher widerliche Sexualität, die sich durch alle drei Romane zieht. Ob man die akzeptieren kann wird vom Leser abhängen. Auch dieses extrem reiche Leben – keiner hier hat ernsthafte Geldsorgen – wird den wenigsten Lesern bekannt sein, aber Begley porträtiert diese Klasse ja auch und macht damit ihr Denken verständlicher.

Im Nachvollziehbarmachen eigentlich sehr ferner Lebenssituationen liegt Begleys enormes Talent, das in allen drei Schmidt-Romanen voll durchschlägt. Entsprechend großartig und lesenswert sind sie dann auch.

Woran scheitern Software-Nutzer wirklich?

Sunday, 6. October 2019

Teil meiner derzeitigen Arbeit ist es, Software zu testen. Weniger, ob sie funktioniert, sondern ob Nutzer mit ihr zurechtkommen. Wenn ein Unternehmen eine neue Lagerverwaltungssoftware einführt könnte es uns beauftragen, zu testen ob die Angestellten im Lager mit dieser Software zurechtkommen. Oft geschieht das dann mit einem Nutzertest, in dem die Testnutzer mehrere typische Aufgaben zu erledigen versuchen.

Wenn die Aufgabe nicht erledigt werden kann, woran scheitern die Leute? Eigentlich nie an sich selbst, der Fehler liegt fast immer bei der Software. Und viele Probleme sind typisch, sie finden sich immer wieder. Hier ist eine Auswahl:

1. Flat Design

Ist dieser Designtrend nicht längst vorbei? Doch trotzdem sehe ich es noch, und alle damit verbundenen Probleme. Das Problem ist das Weglassen von Tiefeninformationen – Flatness eben. Wird das schlecht umgesetzt, sehen Buttons nicht mehr wie Buttons aus, sondern es werden einfach die Symbole, die sonst in den Buttons wären, auf der Oberfläche verteilt.

Doch ein Symbol hat keine Affordance. Ein Button schon. Sieht ein Nutzer einen Button weiß er: Da kann ich draufklicken! Er weiß nicht unbedingt was der Button dann bewirken wird, aber zumindest die Bedienung ist klar. Bei schlecht umgesetztem Flat Design ist nicht klar, welche Symbole angeklickt werden können. Effekt: Der Nutzer sitzt ratlos vor dem Bildschirm und weiß nicht was er tun soll.

Diese Kritik ist so alt wie der Designtrend selbst. Doch sie ist nicht theoretisch, sondern vielfach beobachtete Realität.

2. WTF-Momente

Stell dir vor, du willst ein Bild des Firefox-Logos speichern. Du gehst auf die Webseite, rechtsklickst, wählst Speichern unter, vergibst einen Namen und drückst auf Speichern. Doch mitnichten: Stattdessen taucht eine Meldung auf, "Der Dateiname muss mit Bild oder Textdatei beginnen." Absurd? Ja, ein echter WTF-Moment. In einer ähnlichen Situation innerhalb der getesteten Software weigerten sich die Testnutzer, der Meldung glauben zu schenken. Sie wurde gelesen und ignoriert und nach einer anderen Möglichkeit gesucht, das Element zu speichern. Bis wir eingriffen und erklärten, dass der Meldung wirklich gefolgt werden muss.

Die Nutzer konnten Deutsch, sie hätten die Meldung verstehen können. Aber ihr Inhalt war so abstrus, dass die Nutzer sie instinktiv ignorierten. Bewegt sich Software so völlig außerhalb des Erwartbaren, hören Nutzer auf zu denken und verweigern die Kooperation.

3. Falsche Führung

Eine Liste mit wichtigen Messwerten, ein neuer Wert soll eingetragen werden. Das ist nicht ganz einfach: Ein per Flat Design versteckter Hinzufügen-Knopf am äußersten Rand muss gefunden werden. Was ist einfacher? Einen Listeneintrag anklicken. Wodurch ein neues Formular aufgeht, in dem ein Wert eintragbar ist, der dann aber den alten Messwert überschreibt. Völlig ohne Warnung.

Die Firma hätte massenhaft an Daten verloren. Da die falsche Interaktion einfach war, und die richtige schwieriger.

4. Fehlende Führung

Problematisch ist auch, wenn einfach nicht klar ist wie die Aufgabe zu erledigen ist. Das passiert gerne bei Software, die im Grunde eine Aneinanderreihung von Formularen ist, aber auch wenn etwas erschaffen werden kann. Wie fange ich an? Wo muss ich hin? Besonders wenn die Oberfläche sowieso schon kompliziert ist sollte zumindest das deutlich sein.

5. Einklappbare Elemente

Das verbindet sich manchmal mit Flat Design, ist aber auch ansonsten problematisch. UI-Elemente wegklappen zu können funktioniert nicht. Bei Zusatzinformationen noch angemessen, gibt es manchmal Interfaces, in denen ganze Abschnitte ein- und ausgeklappt werden können. Spart Platz und macht die Software anpassbarer, aber die Orientierung gerade am Anfang sehr viel schwieriger.

So zum Beispiel

Wenn jetzt hier nicht nur weiterer Text folgen würde, sondern ein ganzes Formular, dann wäre das wahrscheinlich verwirrend.

6. Text als Eingabewidget

Ich meine damit diese Formulare, in denen die Eingabefelder als Text angezeigt werden, erst bei Hovern und Anklicken werden sie transformiert. Sehr verwirrend, weil nicht klar wird welche Texte Eingabefelder und welche einfach nur Labels sind. Die Affordances werden verschluckt. Dann muss einzeln gelernt werden, wie das Formular aufgebaut ist, anstatt es auf einen Blick erkennen zu können.

7. Und besonders: Falsche Benennung

Das ist das wirklich große Problem: Nicht die Sprache der Nutzer sprechen. Wenn ich in einer Bahnapp meine Bahntickets suche, schaue ich unter Tickets. Nicht unter Ressourcenbelegungen. Gerade wenn schon bestehende Software abgelöst werden soll oder wenn es feststehende Begrifflichkeiten gibt macht die falsche Sprache die Nutzung von Software sehr schwierig. Das geht dann so weit, dass in manche Programmpunkte nicht hineingeschaut wird, weil es so falsch benannt ist, dass es in den Augen der Nutzer etwas ganz anderes sein muss. Ich würde ja auch nicht unter Kalender nach meinen gekaufen Bahntickets suchen.

Wie gesagt, nur ein Auszug. Es gibt noch eine Reihe typischer Probleme mehr – nicht zurückgehen können zum Beispiel, Übergänge nicht anzeigen, aber auch wenn Software schlicht zu langsam ist. Für mich war es interessant zu sehen wie die Probleme sich ähneln und wie verdammt effektiv es ist, in relativ einfachen Tests echte Nutzer vor die Software zu setzen. Alle diese Benutzungsprobleme lassen sich dann finden. Man muss nur vorher herausfinden, welche Aufgabe mithilfe der Software erledigt werden soll.